清晨七点的街道,某居民楼突然传来激烈的争吵。"我就是不想上学!"十五岁的男孩将书包重重摔在地上,母亲举着衣架的手悬在半空,这样的场景正在无数家庭上演,教育部2023年基础教育质量监测报告显示,全国中小学生存在厌学倾向的比例已达17.6%,较五年前上升了5.3个百分点,当教育焦虑与青春期的迷茫碰撞,如何透过厌学表象触摸孩子的真实心声,成为每个教育工作者和家长的必修课。

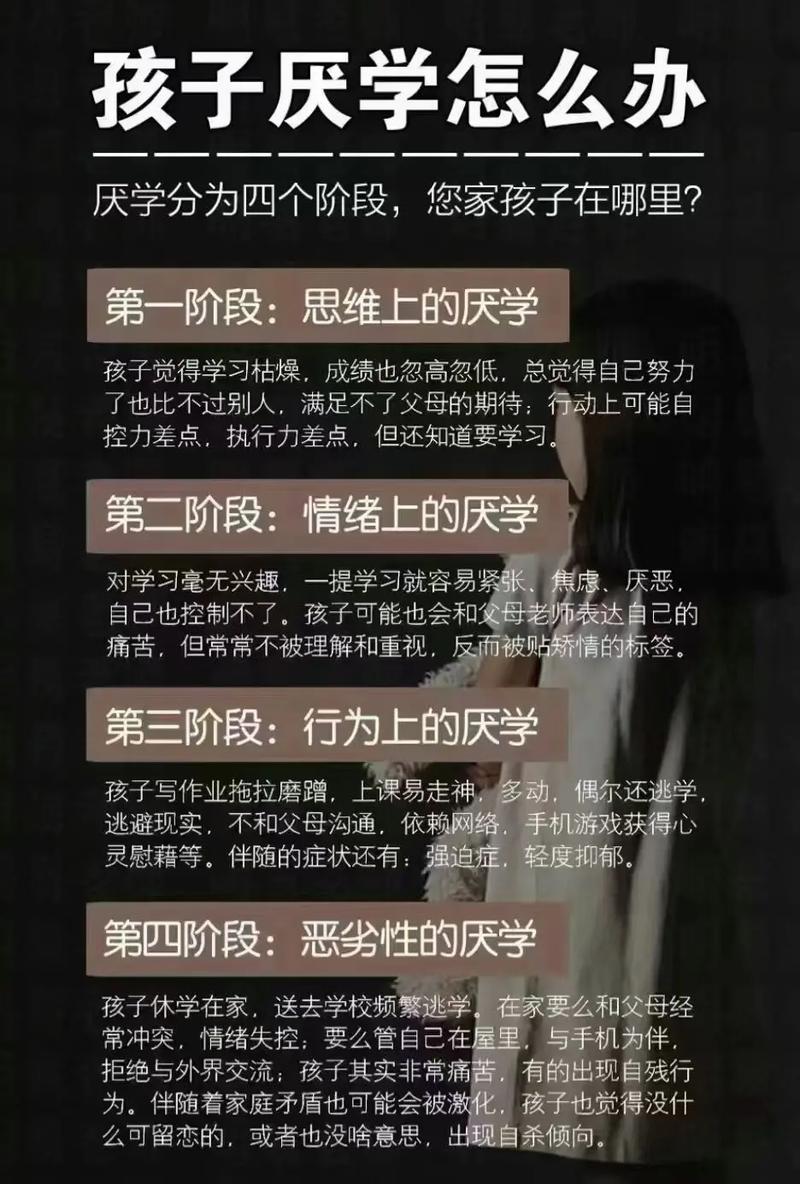

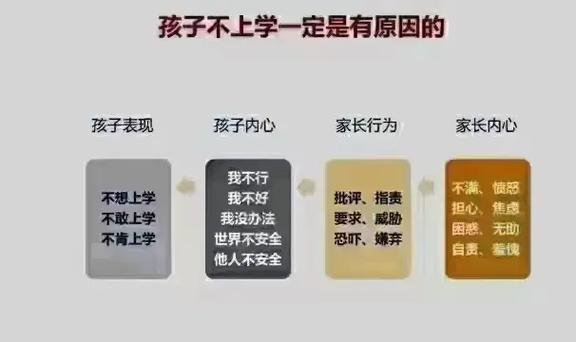

厌学不是叛逆的标签 在北京市某重点中学的心理咨询室,心理咨询师李芳记录下这样一组对话: "你最近总说头疼请假,能告诉我真实原因吗?" "老师,我坐在教室里就像被关在玻璃罩子里,所有人的声音都变得刺耳......" 这个案例揭示了一个重要事实:80%的厌学行为背后都藏着未被理解的心理需求,发展心理学家埃里克森指出,12-18岁青少年正处于"自我同一性与角色混乱"的冲突期,他们通过行为异常传递的心理信号,往往被简单归类为"叛逆"。

生理层面,青春期前额叶皮质发育滞后于边缘系统,导致情绪调控能力薄弱;心理层面,马斯洛需求层次理论显示,当归属感与尊重需求受阻时,个体会启动心理防御机制;社会层面,教育内卷带来的过度竞争,正在吞噬青少年的学习内驱力,这三个维度的交织,构成了厌学现象复杂的生成机制。

建立心理疏导的三维通道 (1)情感联结:重构沟通密码 在成都某家庭教育工作坊,张女士分享了自己的转变:"以前我总说'快去写作业',现在我会问'今天有什么新鲜事想分享吗?'"这种转变的背后,是沟通模式的本质升级,美国心理学家戈特曼研究发现,正向互动与负向互动比例达到5:1时,人际关系才能良性发展。

具体实践中,"三明治沟通法"效果显著:先肯定孩子某个具体优点("你昨晚主动整理书桌很有条理"),再温和提出问题("数学作业好像遇到困难了"),最后给予支持("需要我们一起看看错题吗?"),这种结构既能降低防御,又能建立信任。

(2)认知重塑:破解思维困局 上海青少年心理援助中心的数据显示,63%的厌学个案存在灾难化思维倾向,典型的认知扭曲包括:"这次考不好人生就完了""老师肯定觉得我是差生",认知行为疗法(CBT)中的"思维记录表"是有效的干预工具,引导孩子将自动化思维转化为理性思考。

当出现"我永远学不好物理"的念头时,指导孩子填写: 证据支持:两次单元测试不及格 证据反驳:实验操作得分班级前五 替代想法:我需要加强理论部分的学习

(3)行为赋能:重建成就体验 南京师范大学附属中学的"微目标达成计划"值得借鉴:让学生从设立五分钟的专注学习开始,逐步累积成功体验,神经科学研究证实,每完成一个小目标,大脑会分泌多巴胺,这种愉悦感能有效强化正向行为。

某初二学生通过"单词闯关游戏"重拾英语兴趣:将中考词汇分为十个关卡,每通关一关就在地图上插一面小红旗,两个月后,他的词汇量从800提升到1500,这种可视化的进步极大增强了自我效能感。

教育共同体的协同支持 家庭场域中,父母需要警惕"情感双标":既要求孩子独立自主,又在生活细节上过度包办,建议实施"责任渐进法",比如让初中生自主规划周末半天时间,在安全范围内体验决策的乐趣与后果。

学校层面,北京某实验中学推出的"学科导师制"成效显著,不同于班主任的全面管理,学科导师专注解决特定学科的学习障碍,数学导师王老师说:"有个学生因为恐惧几何证明题而厌学,我们通过折纸游戏理解空间关系,现在他成了几何课代表。"

社会环境方面,杭州某社区创建的"青少年成长合作社"提供新思路,不同年龄段的青少年组成学习共同体,中学生辅导小学生作业,大学生指导中学生职业规划,这种代际互助模式既能缓解学业压力,又能培养社会责任感。

看见成长的多维可能 在深圳某国际学校的个案研讨会上,心理教师展示了一组对比照片:曾经因厌学自残的女生小雨,两年后站在辩论赛领奖台上自信微笑,她的转变始于美术老师发现其涂鸦中的创作天赋,通过艺术治疗与学业调整的并行方案,最终找回学习热情。

这个案例印证了积极心理学的重要观点:每个孩子都携带着独特的生命密码,当教育者放下"标准化模具"的执念,转用成长型思维看待发展差异,那些曾被定义为"问题"的表现,反而可能成为个性绽放的起点。

站在教育变革的十字路口,我们更需要理解:厌学不是需要消灭的敌人,而是成长发出的求救信号,当家庭、学校、社会形成理解包容的支持系统,当教育回归点燃火种的本质,每个孩子都能在适合自己的节奏里,谱写出独特的生命乐章,正如教育家苏霍姆林斯基所言:"教育的艺术不在于传授本领,而在于唤醒、激励和鼓舞。"这或许就是破解厌学困局最深刻的答案。