在北京市某重点小学的课堂观察中,教师发现三年级学生平均每节课有效注意时长仅维持18分钟,这个发现折射出当代教育面临的普遍挑战:儿童课堂注意力涣散已从个别现象演变为群体性问题,当我们将显微镜对准这个教育顽疾,会发现背后隐藏着复杂的生物、心理与社会因素的交织作用。

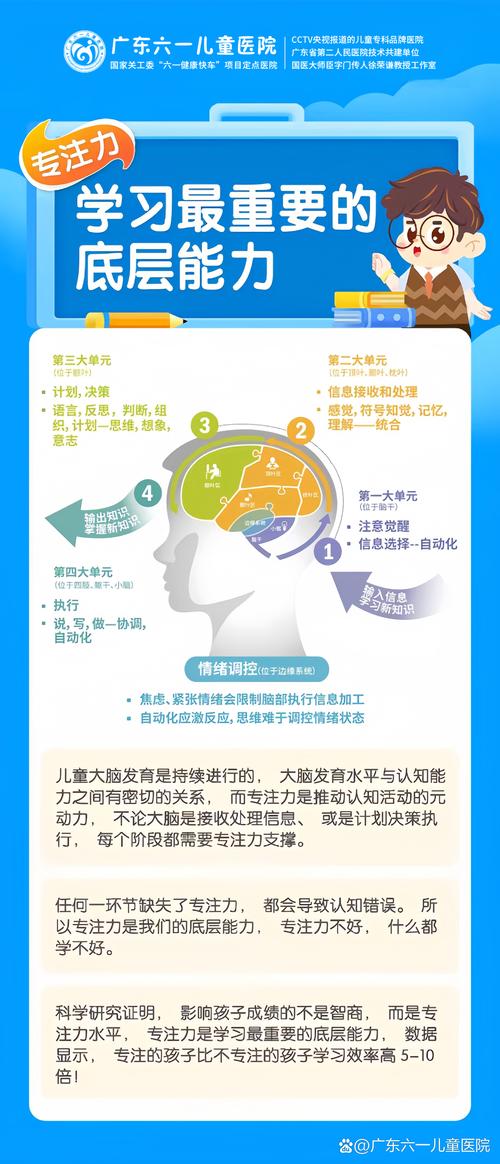

生理发育的客观规律 儿童前额叶皮层的成熟过程往往持续到25岁,这个负责执行功能的大脑区域发育滞后,直接导致低龄学生难以持续抑制外界干扰,神经科学实验显示,9岁儿童在连续认知任务中,大脑葡萄糖代谢速率较成人快32%,这种高能耗状态注定其注意力难以持久,睡眠研究数据更具说服力:上海儿童医学中心2022年调查显示,56%的小学生每日睡眠不足8小时,而睡眠债每增加1小时,次日注意力缺失风险就上升17%。

心理动力的双重流失 当我们在杭州某实验小学开展动机调研时,发现超过40%的中高年级学生对课堂内容存在"超前认知"或"滞后困惑",这种认知匹配失衡引发的心理倦怠,使儿童要么因重复已知内容感到乏味,要么因无法理解产生焦虑,更值得警惕的是,56%的受访教师仍在使用"刺激-反应"式的即时奖励机制,这种外在动机的过度依赖,正在悄然侵蚀学生的内生学习动力。

数字化时代的认知重构 斯坦福大学注意力实验室的追踪研究显示,00后儿童的视觉信息处理速度比90后快1.8倍,但深度信息加工能力下降27%,这种神经可塑性的改变,使得传统板书教学难以满足其认知需求,某在线教育平台的用户数据显示,小学生观看教学视频时,平均每2.3分钟就会触发一次快进操作,当碎片化获取成为认知常态,系统性注意就变得异常艰难。

课堂生态的结构性矛盾 在广州某示范学校的教学评估中,专家发现语文教师平均每分钟切换2.4个教学指令,这种高频任务切换消耗了学生38%的认知资源,课堂观察记录显示,当教师进行超过5分钟的连续讲授时,学生眼神涣散比例从12%骤升至67%,现代课堂普遍存在的"超量知识投喂"现象,与儿童有限的工作记忆容量形成尖锐矛盾。

家庭教养的隐性塑造 北京师范大学家庭教育研究中心历时3年的追踪调查发现,在经常打断儿童游戏的家庭中成长的孩子,课堂注意缺陷发生率是其他家庭的2.3倍,餐桌教育研究显示,父母同时使用手机的家庭,儿童在需要持续注意的任务中出错率高出41%,这些日常互动模式正在重塑儿童的注意神经网络,使其更适应多任务切换而非深度专注。

营养运动的双重失衡 中国疾控中心2023年营养调查报告揭示,城市学龄儿童日均精制糖摄入量超标2.7倍,而Ω-3脂肪酸摄入量仅达推荐值的46%,这种营养结构异常已被证实与注意力调节障碍存在显著相关性,更值得关注的是,某省会城市小学生日均户外运动时间仅28分钟,运动不足导致的脑源性神经营养因子(BDNF)水平低下,直接影响前额叶功能的正常发挥。

面对这个多维度的复杂问题,教育工作者需要建立系统干预框架:在课程设计上采用15分钟模块化教学,匹配儿童注意力波动周期;运用双编码理论整合视觉空间与语言信息;建立动态评估系统实时监测认知负荷;引入正念训练增强元注意能力,家长则需要重构家庭互动模式,建立"数字斋戒"时段,通过协同注意游戏提升孩子的焦点维持能力。

当我们解剖课堂分心现象时,实际上是在审视整个教育生态系统的适应性,注意力危机本质上是工业化教育模式与数字原生代认知特征的结构性冲突,破解这个难题的关键,在于建立尊重神经多样性、符合认知发展规律的新型教育范式,让每个孩子都能找到与知识对话的最佳节奏,这不仅是教育科学的进步,更是对儿童发展权的深刻尊重。