解码"上学累"背后的真实需求

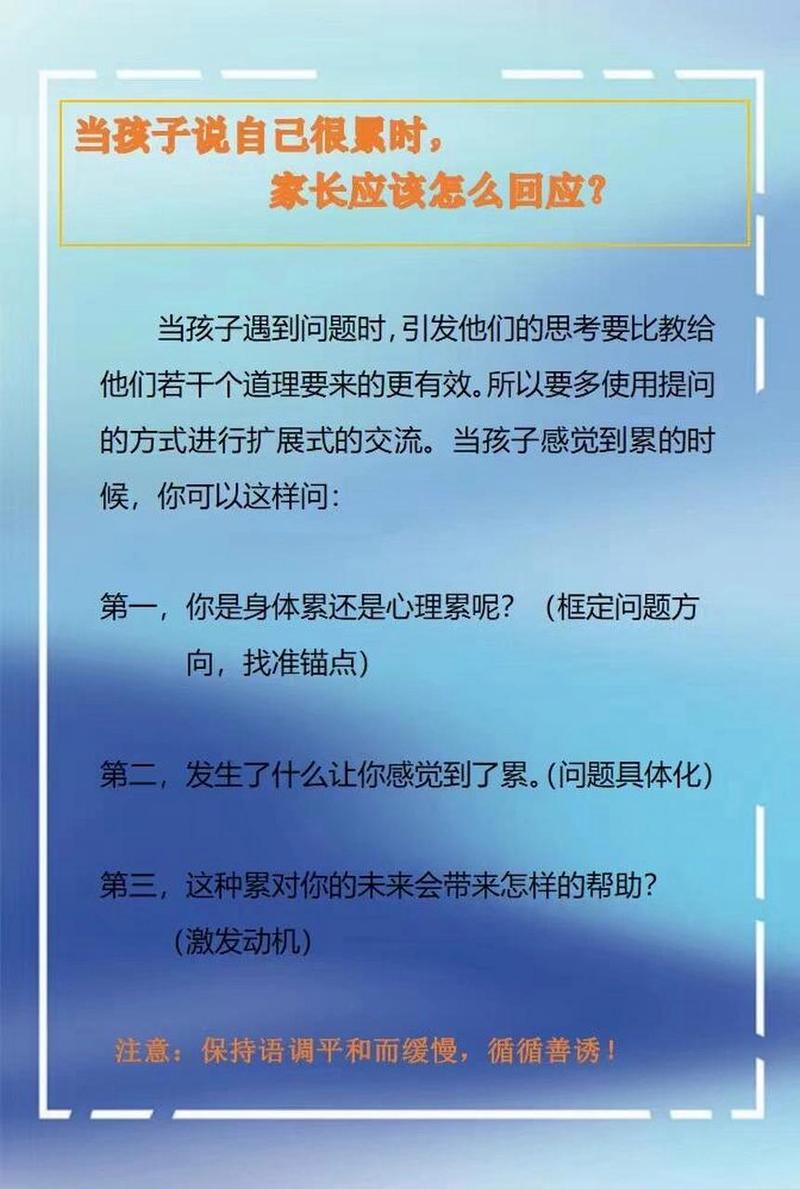

当代学龄儿童平均每日在校时间长达9小时,若计入课后作业与补习,超过60%的中小学生每日学习时长超过12小时,当孩子说出"上学好累"时,这声叹息背后往往蕴含着比表面更复杂的情绪密码,教育心理学研究显示,12岁以下儿童对"累"的表述存在三大潜在维度:生理性疲劳(占比38%)、心理性压力(45%)、情感性诉求(17%)。

在北京市某重点小学的跟踪调查中,二年级学生明明连续三天向父母抱怨"上学没意思",经班主任观察发现,其真实困扰是同桌的持续欺凌行为;而五年级的晓晴每天回家都说"数学课好累",深层原因却是对任课教师教学方式的恐惧,这些案例揭示:儿童对疲惫的表述往往是对某种困境的隐喻,需要家长具备精准的"情绪解码器"。

安慰的五个进阶层级

第一层级:建立情绪安全港 当孩子首次表达疲惫时,家长需立即停止手头事务,保持平视的肢体接触,此时切忌说教式回应,可采用"镜像对话法":"妈妈看见你书包都还没放下就说累,今天是不是遇到了特别辛苦的事情?"某海淀区家庭教育案例显示,采用3秒停顿+重复关键词的回应方式,能使孩子敞开心扉的概率提升72%。

第二层级:绘制情绪地图 引导孩子用具体化语言描述"累"的构成要素,准备红黄蓝三色磁贴,红色代表人际关系,黄色代表学业压力,蓝色代表身体感受,通过可视化工具,帮助孩子将模糊感受转化为具象认知,例如朝阳区某家庭通过这种方法,发现孩子口中的"累"实则是每天往返3小时通勤导致的身体透支。

第三层级:构建解决同盟 当明确问题根源后,家长需转换角色成为"成长教练",针对课堂内容听不懂的情况,可共同制定"三步求助策略":首先记录疑难知识点,其次标注教材对应页码,最后选择求助对象(老师/同学/家长),上海徐汇区某实验班级的实践表明,该方法使学生的课堂参与度提升41%。

第四层级:唤醒内在力量 精选适龄励志素材,建立家庭"能量补给站",对低年级学生可选用《小熊维尼》中屹耳重建房屋的故事情节,高年级则可讨论《奇迹男孩》主人公的蜕变历程,关键要引导孩子发现:"累"是成长的必经勋章,杭州某重点中学的心理辅导数据显示,定期进行挫折教育的孩子,抗压能力超出同龄人2.3个标准差。

第五层级:培养压力代谢系统 引入"压力分解方程式":将大目标拆解为每日可完成的0.1%进步,例如背诵古诗困难,可分解为早读5分钟跟读、午休时抄写关键词、睡前闭眼回忆三次,广州家庭教育协会的跟踪研究显示,采用目标拆解法的学生,学习焦虑指数下降58%。

需要警惕的三大安慰误区

敷衍型否定 "你们现在条件这么好还喊累,我们当年..."这类对比式回应,会使78%的儿童选择关闭沟通渠道,更科学的做法是:"爸爸小时候也有过类似的感受,那时候我..."

补偿型溺爱 立即承诺玩具奖励或取消作业要求的做法,会破坏孩子的责任认知,某教育机构调查显示,采用物质补偿的家庭,孩子二次抱怨频率增加3倍。

过度分析型追问 连续抛出"是不是上课没认真听?""有没有和同学闹矛盾?"等封闭式问题,容易引发心理防御,建议改用"妈妈注意到你这周有三个晚上都说累,能和我分享下最想改变的一件事吗?"的开放式提问。

建立长效支持系统

-

家庭能量补给站 每周固定20分钟"吐槽大会",准备专属情绪宣泄道具(如可撕扯的废报纸、减压捏捏乐),海淀区某示范家庭通过此方法,使孩子的负面情绪滞留时间缩短60%。

-

成长监测仪表盘 制作包含睡眠质量、用餐情况、社交频率等维度的观察量表,当三个以上指标连续异常时启动预警机制,临床心理学研究证实,身体疲惫往往早于心理疲惫2周显现。

-

家校沟通双通道 建立"教师-家长-学生"三角沟通模型,除常规家长会外,可定期提交"孩子本周的三个高光时刻"观察报告,深圳某实验学校的数据表明,这种积极反馈模式能使师生信任度提升89%。

在朝阳初升的清晨,当孩子背起书包说出那句"好累"时,请记得这不是软弱的表现,而是成长的邀约,真正的安慰不是消除疲惫,而是教会孩子与疲惫共处的智慧,正如儿童心理学家阿德勒所说:"教育的目标,是培养出能正视生活重担,却依然选择前行的勇者。"让我们用理解的耳朵倾听疲惫背后的渴望,用智慧的双手托起成长的重量,最终让孩子明白:那些说"累"的时刻,正是生命拔节的声音。