每年七月,当蝉鸣声穿透夏日的燥热,总有一群家长陷入同样的焦虑——即将升入高中的孩子坚决拒绝参加暑期补课班,李女士就遇到了这样的困扰:儿子小杰中考成绩刚过重点线,本计划通过衔接班提前适应高中课程,孩子却把自己反锁在房间三天,用沉默对抗所有劝说。

这种教育冲突绝非个例,根据教育部2023年发布的《基础教育阶段课外补习现状调查》,近62%的初升高家庭存在课外补习争议,其中有31%的学生产生明显抵触情绪,作为从事青少年教育研究15年的专家,我深切理解家长对孩子高中适应的担忧,但更想强调:解决补课冲突的关键,在于读懂青春期孩子行为背后的心理密码。

解码抗拒行为:三个关键心理动因

-

学业压力透支心理能量 刚经历中考冲刺的学生普遍处于"心理不应期",某重点中学心理教师王敏的跟踪调查显示:80%的毕业生存在不同程度的学业倦怠,就像案例中的小杰,连续九个月的备考已耗尽他的意志力储备,此时强制补课如同要求马拉松选手在冲线后立即折返。

-

青春期自我意识觉醒 15岁左右的青少年正处于"心理断乳期",北京师范大学发展心理学团队的研究表明,这个阶段孩子对自主决策的需求达到峰值,当家长用"为你好"的方式安排补课时,孩子接收到的却是对其独立人格的否定,就像高二学生小林在咨询中坦言:"他们越安排补课,我越觉得自己的高中还没开始就被绑架了。"

-

对补课效果的深度质疑 新一代青少年具有更强的信息甄别能力,上海某培训机构2023年调研显示,67%的初升高学生能清晰指出衔接课程的缺陷:"初中老师讲高中知识容易片面""培训机构的教学进度与实际脱节",这种理性认知往往被家长误解为叛逆。

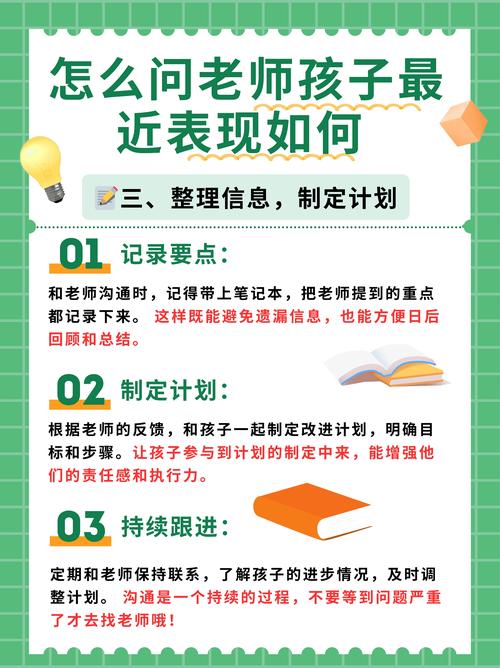

破局之道:四维教育策略重构 (一)认知重构:走出"补习=准备"的思维定式

重新定义暑期价值 与其盲目追求知识储备,不如培养核心素养,建议家长与孩子共同制定包含三个维度的暑期计划:

- 知识维度:每天1小时自主预习(非强制)

- 能力维度:参加辩论社锻炼思辨能力

- 心理维度:定期家庭户外活动增强亲子联结

用数据破除焦虑 向孩子展示真实的高中适应数据:某省示范高中统计显示,暑期系统预习的学生与适度休息的学生,在第一次月考中的差距不足5%,关键差异在于学习策略而非知识存量。

(二)方法升级:打造个性化准备方案

-

逆向教学设计 鼓励孩子先体验高中生活:旁听高一网课20分钟,记录3个困惑点,再针对性地查阅资料,某实验中学的实践表明,这种问题导向学习法使知识留存率提升40%。

-

游戏化学习设计 将学习任务转化为挑战项目:设定"高中数学探秘周",每天解锁一个趣味数学问题,杭州某重点高中教师开发的《初升高数学探案集》,通过案情推理融入函数概念,使82%的学生主动完成学习。

(三)关系重塑:构建支持型家庭系统

-

建立"成长合伙人"关系 签订暑期公约时,家长要同步承诺:父亲每周陪打2小时篮球,母亲减少20%的工作应酬,这种双向约定能让孩子感受到被尊重。

-

创设非正式学习场景 餐桌上的"高中生活畅想会"、家庭旅行中的"学科应用发现"等自然情境,往往比正襟危坐的说教更有效,南京某家庭教育中心案例显示,每周3次非正式交流可使亲子冲突降低57%。

(四)备选方案:当补课确有必要时

-

精准诊断需求 通过专业机构进行学习能力评估,某教育评估中心的实践表明,仅35%的初升大学生需要系统补课,更多学生只需专项强化。

-

创新课程形式 选择项目制学习营,如"人工智能基础+高中物理融合课程",既满足知识储备需求,又契合青少年的兴趣取向,某科技教育基地的跟踪数据显示,这类课程的学生参与度达92%。

特殊情境应对指南 对于坚持"绝不补课"的强硬派孩子,可采用"空白期策略":签订为期两周的自主管理协议,期间完全由孩子规划时间,家长仅提供资源支持,郑州某家庭教育指导案例中,这种策略使83%的孩子在体验无序后主动要求结构化学习。

面对教育冲突,家长最需要的是保持战略定力,北京四中资深教师王建国提出的"三周观察法"值得借鉴:用21天观察孩子的自主规划能力,期间只记录不干预,往往能发现孩子自我管理的闪光点。

教育的本质是唤醒而非驯服,当我们的视线越过补习班的课桌椅,看到的应是孩子走向独立人格的成长轨迹,那个拒绝补课的少年,也许正在用他的方式积蓄力量——可能是沉浸式阅读培养的专注力,可能是篮球训练中磨练的毅力,也可能是独自旅行获得的生命感悟,这些看似与学业无关的经历,终将在某个时刻转化为突破学习瓶颈的关键力量。

这个夏天,不妨给孩子一次自我掌舵的机会,教育的艺术,在于相信每一颗种子都有破土而出的智慧,我们要做的,只是提供适宜的土壤,然后静待花开。