距离中考还有两个月,某重点初中班主任的办公室传来争执声。"我就是不想去学校!"15岁的李阳把书包摔在地上,眼眶通红,他的母亲站在旁边手足无措:"孩子以前从没逃过课,这次模拟考退步20名后就像变了个人......"这样的场景正在无数家庭上演,据2023年教育研究院调查显示,初三阶段出现厌学情绪的学生比例高达43.6%,且随着考试临近呈递增趋势,作为深耕青少年教育20年的专家,我将从行为动机、心理机制到应对策略,为焦虑的家长们提供系统解决方案。

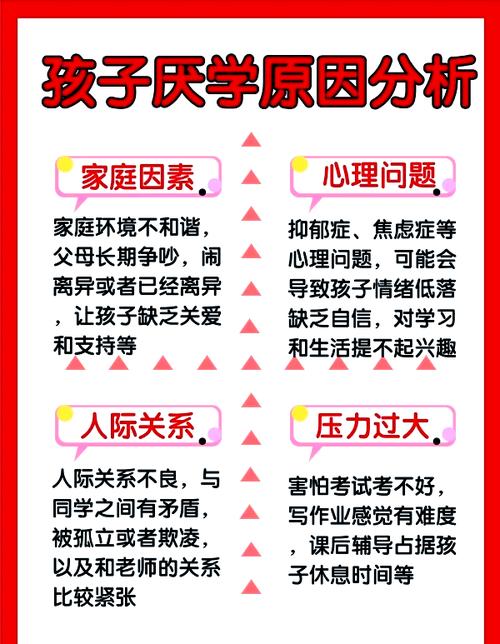

现象背后的深层诱因解析

-

心理压力过载的躯体化反应 中考作为人生首次分流考试,其压力指数远超普通认知,初三学生平均每日学习时长达到12小时,睡眠时间压缩至6.3小时,长期高压下,身体会启动保护机制:晨起恶心、持续性头痛、注意力涣散等躯体症状,本质是潜意识在发出"需要暂停"的预警信号。

-

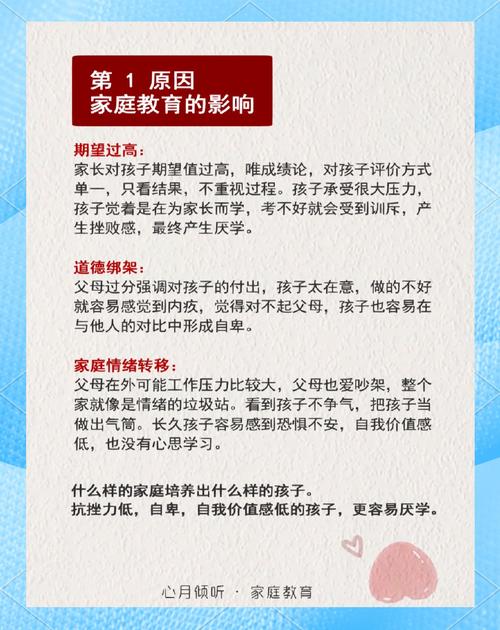

家庭期待的隐形枷锁 "妈妈当年没考上重点高中,你一定要争气"——这类代际补偿式期待,往往形成难以承受的情感负债,某心理咨询机构数据显示,76%的厌学案例存在父母期望值超出孩子实际能力的情况,当学生发现无论如何努力都达不到家长设定的标准,就会触发心理学上的"习得性无助"。

-

学校生态的系统性压迫 重点班滚动淘汰制、频繁的排名公示、教师"考不上普高人生就完了"的恐吓式激励,构建出压抑的学习场域,某省会城市初三学生心理健康筛查显示,每周接受威胁性话语超过5次的学生,厌学风险增加3.2倍。

-

学习能力的现实鸿沟 当知识漏洞累积到临界点,听懂新课变得困难时,学生会产生强烈的挫败感,就像滚雪球效应,某个薄弱环节(如数学函数)未及时补足,可能导致物理、化学等多学科理解障碍,最终形成"越听不懂越不想学"的恶性循环。

四维干预方案构建 (一)家长认知重构:从监工到教练的角色转换

-

建立合理预期坐标系 制作"三线定位表":根据孩子近三年成绩波动,用绿线标注最佳发挥水平,黄线标记稳定区间,红线设定保底目标,例如某生语文通常在105-115分之间,可将110分设为合理预期值,而非盲目要求冲刺120分。

-

实施心理健康"日监测" 设计包含睡眠质量、情绪指数、躯体症状的10项简易评估表,每日晚饭后由孩子自主填写,当连续3天出现2项以上预警信号(如入睡困难超过1小时),及时启动干预程序。

-

搭建非暴力沟通桥梁 将"为什么又玩手机"改为"需要妈妈帮你规划休息时间吗";用"这道题我们可以一起看看卡在哪里"替代"这么简单都不会",语言模式的转变能降低64%的亲子冲突概率。

(二)家庭支持系统优化

-

情感账户储蓄计划 每天预留20分钟"纯净陪伴"时间,严禁谈论学习话题,可以共同侍弄绿植、拼装模型,通过非言语互动重建情感联结,研究表明,持续3周的良性互动能使孩子主动倾诉概率提升40%。

-

后勤保障梯度升级 配置符合人体工学的学习桌椅,将环境照度调整到500-750勒克斯区间;准备核桃、深海鱼等健脑食品,避免高糖零食引发血糖波动,优质的物质支持能提升28%的学习耐受力。

-

压力释放缓冲区创设 每周固定半日"放空日",允许孩子自主选择观影、骑行或单纯补觉,某实验组数据显示,科学规划休息时间的学生,单位时间学习效率反而提高17%。

(三)校内外资源协同

-

构建师生支持联盟 与班主任建立"三点沟通"机制:明确孩子当前优势点、急需突破点、家校协作点,例如协商暂时免除某科作业,换取专项突破时间,某案例显示,针对性减免30%作业量后,学生完成质量提升55%。

-

启动个性化学习方案 聘请专业分析师进行试卷诊断,绘制"知识拓扑图",锁定可快速提分的模块,如某生英语阅读理解正确率达80%,而完形填空仅40%,则应优先突破薄弱环节而非平均用力。

(四)专业心理干预介入 当出现持续失眠、自伤倾向等严重症状时,务必寻求专业帮助,认知行为疗法(CBT)对考试焦虑改善率达72%,正念训练能提升情绪调节能力41%,某案例中,经过6次沙盘治疗,学生返校意愿从完全抗拒转变为主动参与。

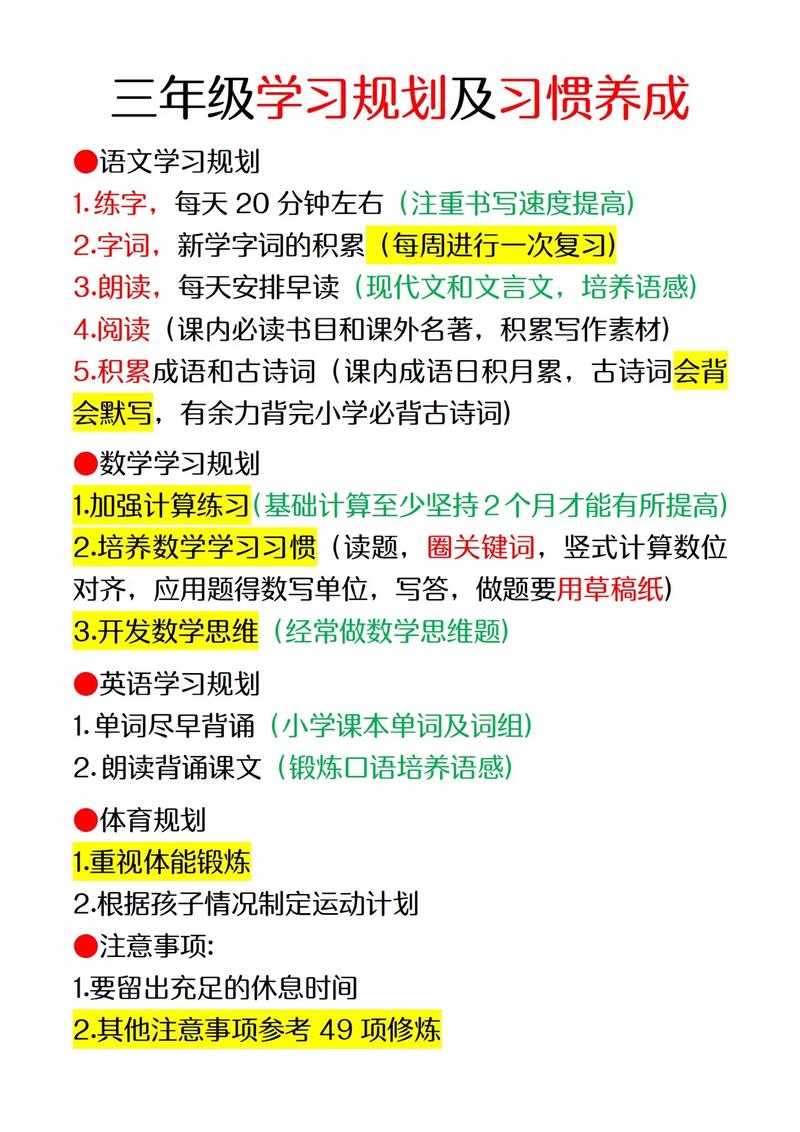

重启学习动力的关键策略

-

目标具象化技术 将抽象的中考目标转化为可视化场景:制作"梦想拼贴板",收集心仪高中的照片、往届学生日记片段,某实验组使用VR技术沉浸式体验高中生活后,学习投入度提升33%。

-

建立即时反馈机制 设置"微目标达成体系":把每天的学习任务分解为若干15分钟可完成的小单元,每完成一个立即标记,神经科学研究表明,频繁的小成就刺激能持续分泌多巴胺,形成正向激励循环。

-

唤醒学科兴趣本源 组织"学科探秘日",带孩子参观科技馆的物理展区、旁听大学化学实验课,当某生亲眼见证镁条燃烧的炫目光芒后,对化学的兴趣值从20分跃升至85分。

教育不是一场你追我赶的竞赛,而是一场静待花开的守望,记得那个摔书包的男孩李阳吗?在家长调整策略、教师定制方案、心理咨询介入的三重作用下,他最终考入区重点高中,当9月阳光洒在校门口时,他笑着对妈妈说:"原来撑过黑暗时刻,真的能看到曙光。"每个孩子都有自我修复的潜能,关键在于我们是否能用智慧点亮那盏引路的灯。