在中国教育体系中,中考始终占据着特殊地位,这场被称作"初级中等教育毕业考试"的选拔性考试,不仅是九年义务教育的终点站,更是决定未来三年教育轨迹的分水岭,每年六月,超过1500万初中毕业生走上考场,他们手中的答卷不仅承载着个人的理想抱负,更折射出中国基础教育改革的深层逻辑。

中考制度的历史演变与现实定位 自1977年恢复高考制度以来,中考作为基础教育的重要环节逐渐形成体系,1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》确立了初中毕业考试与高中招生考试分离的原则,正式构建起现代中考制度的基本框架,经过四十余年发展,中考已从单纯的学业水平测试转变为兼具毕业认定和人才选拔的双重功能。

在现行教育体系中,中考承担着三大核心任务:首先是完成国家义务教育质量监测,通过统一命题检验九年义务教育成效;其次是实现教育分流,依据学生特质匹配适合的发展路径;最后是维护教育公平,在区域教育资源不均衡的现状下建立相对客观的选拔标准,这三个维度共同构成了中考存在的现实必要性。

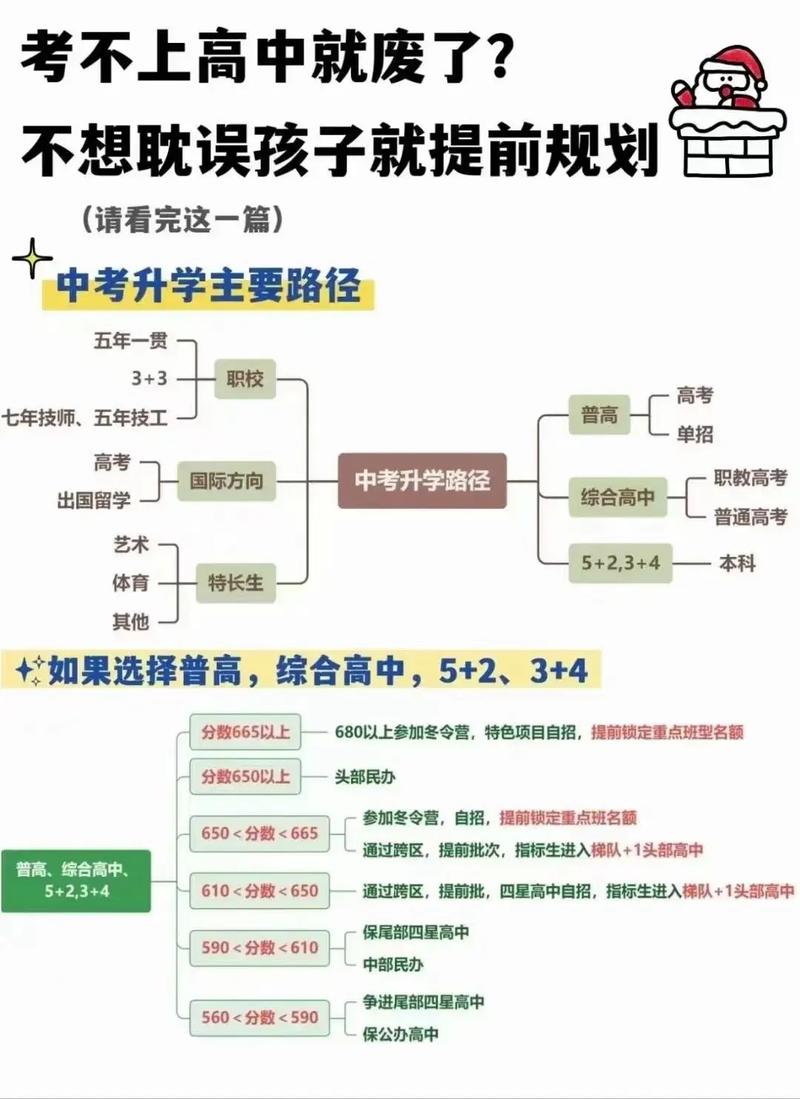

中考对个体发展的现实意义 (一)教育分流的枢纽作用 根据教育部最新数据,2023年全国普通高中录取率为57.3%,职业教育分流比例持续扩大,这种看似残酷的选拔背后,实则蕴含着因材施教的育人智慧,对于理论思维突出的学生,普通高中提供通向高等教育的桥梁;而动手能力强的学生,通过职业教育同样能实现技能成才,中考恰如一面棱镜,将多元智能理论具象化为不同的教育路径选择。

(二)素质教育的试金石 新课程改革背景下的中考命题趋势显示,单纯知识记忆型题目占比已降至30%以下,以北京中考为例,2023年数学试卷中真实情境应用题达62分,语文试卷要求分析《觉醒年代》影视片段与原著的关系,这种变革倒逼教学方式转型,推动"填鸭式"教育向能力培养转变,客观上促进了素质教育落地。

(三)成长觉醒的关键契机 心理学研究表明,14-16岁是自我认知发展的重要阶段,中考备考过程中,学生首次系统面对目标设定、时间管理、压力调适等人生课题,某重点中学的跟踪调查显示,经历过中考历练的学生,在高中阶段的自主学习能力平均提升37%,抗挫折能力提升42%,这种成长痛楚往往成为蜕变的催化剂。

中考对社会发展的深层影响 (一)人才储备的基础工程 从制造业大国向智造强国转型的过程中,中考分流机制保障了技术技能人才的持续供给,广东职业教育研究院2022年报告指出,珠三角地区中职毕业生就业率达98.7%,其中高端制造业岗位占比逐年提升,这种人力资源的精准输送,正是中考制度社会价值的生动体现。

(二)教育公平的守护屏障 在优质高中资源分布不均的现状下,中考建立起相对透明的竞争规则,云南省实施的"全省统一命题+州市单独招生"模式,使边远地区学生进入优质高中的比例提高15%,这种制度设计有效遏制了择校热,为不同经济背景的学生提供了公平竞技场。

(三)家庭教育的检测窗口 中考备考期间,超过76%的家庭会调整教育投入策略,上海教育科学院的调查发现,科学陪伴备考的家庭,其亲子关系改善率达63%,而采取高压政策的家庭,青春期冲突发生率上升41%,这反映出中考对家庭教育方式的检验和引导作用。

理性看待中考的应有态度 (一)避免两种极端认知 当前社会存在"中考决定论"与"中考无用论"两种偏颇认知,前者将中考异化为人生成败的标尺,导致教育焦虑蔓延;后者忽视考试对学习能力的检验功能,易使学生丧失奋斗动力,正确的态度应是将其视为阶段性的成长路标。

(二)构建科学备考体系 有效的备考策略应包含三个维度:知识体系的系统建构(建议采用思维导图工具)、心理素质的持续强化(每周至少2次模拟考场训练)、身体素质的稳步提升(保证每天1小时体育锻炼),北京四中实践证明,这种三维备考模式可使学习效率提升28%。

(三)完善制度设计 针对中考现存问题,教育部门正推进三大改革:建立省级统一命题机制(2024年实现全覆盖)、增加综合素质评价权重(北京试点"学业水平70%+综合素质30%"模式)、畅通职教升学通道(2025年职业本科招生扩大至50万人),这些举措将进一步提升中考的科学性和公平性。

站在百年树人的历史维度,中考既是个人成长的里程碑,也是国家人才战略的调节阀,它不应被妖魔化为"一考定终身"的独木桥,而应被理解为青少年认识自我、规划未来的重要契机,当家庭、学校、社会形成理性共识,中考才能真正发挥其甄别人才、引导发展、促进公平的核心价值,对于正在备考的学子而言,重要的是在拼搏中培养终身受益的学习能力和意志品质,这或许比考试结果本身更具长远意义,毕竟,人生是场马拉松,中考只是第一个补给站。