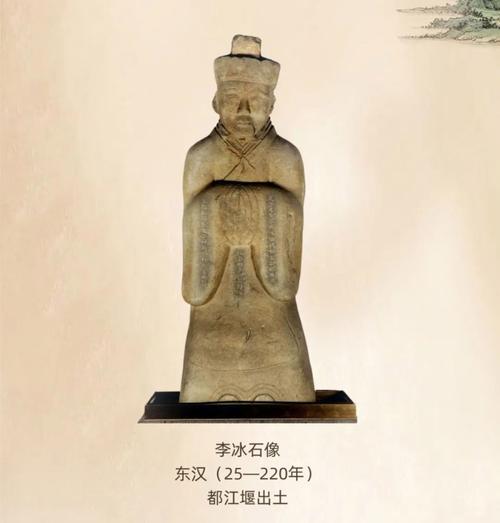

公元前256年的成都平原,岷江之水裹挟着泥沙奔涌而下,两岸百姓在周期性泛滥的洪水中艰难求生,一位头戴竹笠的中年官员正率众勘察河道,他便是新任蜀郡太守李冰,这段历史不仅成就了举世闻名的都江堰水利工程,更衍生出"李冰杀江神"的传奇故事,这个融合现实与神话的叙事,为我们理解中国古代工程智慧的教育价值提供了独特视角。

历史真实与民间叙事的双重镜像 根据《史记·河渠书》记载,李冰父子"凿离堆,辟沫水之害",其治水功绩确凿可考,然而在《华阳国志》《水经注》等典籍中,却出现了"李冰化为苍牛与江神角斗"的神异记载,这种看似矛盾的现象,实则体现了中国传统文化中"以神道设教"的叙事智慧,百姓将难以理解的水利原理转化为具象化的神话符号,使艰深的工程技术转化为可传播的文化记忆。

都江堰工程的核心——鱼嘴分水堤,运用了弯道环流原理实现四六分水,但在民间传说中,这个精妙设计被具象化为"李冰铸铁牛镇水"的意象,这种将科学原理转化为文化符号的叙事方式,恰恰构成了中国古代技术传承的特殊教育路径,工匠们通过神话故事传递工程经验,学徒在耳濡目染中习得关键技术要诀。

工程实践中的科学思维启蒙 李冰治水展现的"乘势利导"思想,暗含现代系统论雏形,其创造的"深淘滩、低作堰"六字诀,既是操作规范,更蕴含着动态平衡的生态智慧,这种通过实践总结出的经验公式,比西方类似的水利理论早了两千余年,在灌县民间流传的"岁修制度"歌谣中,民众用"掏滩作堰须及时,莫待春涨误农时"的俚语传承着工程维护知识。

值得注意的是,李冰团队创造的竹笼杩槎技术,将就地取材与结构力学完美结合,用竹编笼装卵石形成柔性堤坝,既能分水导流,又可顺应河道变化自动调整,这种"以柔克刚"的工程思维,与当今提倡的生态工法不谋而合,当地至今流传着"三块石头支口锅,绑扎竹笼当堰作"的施工口诀,生动展现着古代工程教育的实践性特征。

神话叙事中的创新思维密码 "杀江神"传说蕴含着突破常规的创新思维,面对百姓对江神的畏惧,李冰并未简单否定神灵信仰,而是创造性地将治水工程包装成"人神契约",史载其设立三神祠,承诺"旱则引水浸润,雨则杜塞水门",这种将自然规律转化为宗教仪轨的做法,实为系统工程的社会化策略。

在具体施工过程中,李冰团队展现出惊人的创新能力,为解决热胀冷缩导致的岩体开裂,工匠发明"火烧水激法":先用柴火炙烤岩石,再泼冷水使其骤冷崩裂,这种原始的热力学应用,被民间演绎为"李冰持宝剑劈开离堆"的神话,技术突破与神话叙事在此形成互文,共同构建起工程创新的文化认同。

教育维度的当代启示 李冰治水传说对现代教育具有多重启示价值,其展现的"问题导向"学习模式,为当今STEM教育提供历史参照,面对具体的水利难题,李冰团队在实践中发展出测量、材料、结构等多学科知识,这种跨学科整合能力正是当代工程教育的核心目标。

神话叙事中的隐喻思维值得借鉴,将抽象的工程原理转化为具象故事,这种教育策略在认知科学中被称为"情景化学习",美国学者布朗研究发现,叙事记忆比抽象概念的记忆留存率高出40%,都江堰传说正是通过故事化传承,使复杂的水利知识得以代代相传。

工程伦理教育可从传说中汲取养分,李冰治水始终秉持"道法自然"的生态观,其子李二郎"骑马巡江"的传说,实质是工程维护制度的拟人化表达,这种将技术规范转化为道德叙事的教育智慧,对培养工程师的社会责任感具有重要启示。

站在伏龙观前眺望千年古堰,奔腾的岷江水依然遵循着李冰设定的轨道流淌,那些刻在卧铁上的水则刻度,那些传唱在田埂间的治水歌谣,共同构成了一部流动的工程教科书。"杀江神"传说褪去神话外衣后,显露的是中华民族特有的实践智慧和教育哲学,在技术崇拜盛行的今天,重读这段历史叙事,我们更能体会:真正的教育创新,从来都是扎根现实的土地,在解决具体问题的过程中绽放智慧之光,正如都江堰渠首的楹联所书:"深淘滩低作堰,治水良箴传千古;勤补拙俭养廉,修身至德继来贤",这种知行合一的教育传统,仍是当代工程教育值得追寻的精神坐标。