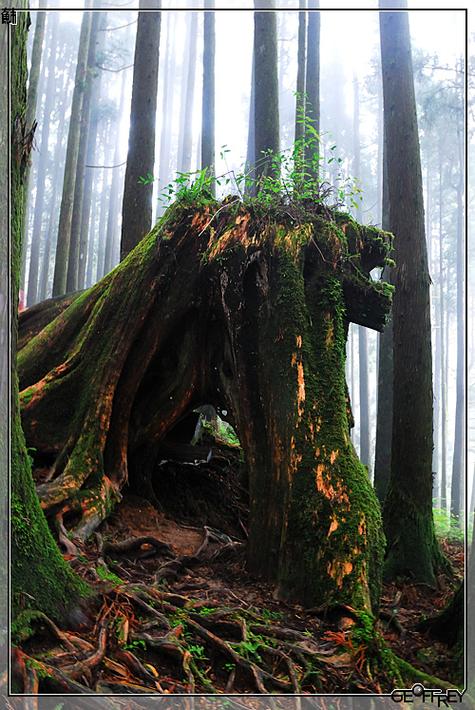

在海拔2000米的阿里山巅,一棵树龄2300年的红桧巍然挺立,虬结的根系深扎岩层,斑驳的树皮刻满时光的印记,这株被称作"香林神木"的古老生命体,正是台湾民间传说《阿里山的传说》的核心意象,当我们以教育学的视角重新审视这个传承百年的民间故事,会发现其中蕴含的生态智慧与生命哲学,恰似高山清泉般滋养着当代青少年的心灵成长。

传说文本的深层解码

故事始于古早时期,少年巴万为解救被恶龙掳走的族人,以竹箭射穿恶龙心脏,垂死的恶龙掀起山崩地裂,少女阿优娜化身桧树守护山体,最终形成今日的阿里山奇观,这个看似简单的英雄叙事,实则构建了完整的生态伦理体系。

桧树作为故事的核心象征物,在邹族文化中具有特殊地位,其树脂被称为"森林的眼泪",既是天然防腐剂,又是传统医药的重要成分,传说中阿优娜化为桧树的瞬间,恰是自然神力与人性的完美融合——树根深入土地汲取养分,树冠承接阳光雨露,树干沟通天地灵气,这种三位一体的生命形态,暗合道家"天人合一"的哲学思想。

故事中的空间结构同样富有深意:恶龙盘踞的深渊象征欲望的失控,少年攀越的峭壁隐喻成长必经的考验,而最终形成的云海、神木、日出等自然奇观,构成完整的生态循环系统,这种叙事逻辑与英国人类学家维克多·特纳提出的"阈限理论"高度契合,展现了个体在突破困境后实现精神升华的过程。

原民智慧的现代转译

阿里山传说源自邹族口述传统,其叙事结构中蕴含着独特的生态智慧,邹族猎人在进入山林前需举行"祭猎神"仪式,用小米酒与山神对话,这种敬畏自然的传统与传说中"人树合一"的理念形成互文,美国人类学家克利福德·格尔茨提出的"深描"理论在此得到印证,民间故事实为文化基因的载体。

在鹿林小学的乡土课程中,教师带领学生用落叶拼贴神木图腾,用陶土塑制恶龙造型,通过艺术创作实现文化记忆的活化,这种体验式学习暗合杜威"做中学"的教育理念,使抽象的文化符号转化为可感知的经验,更值得注意的是,学生们在重述传说时会自发加入环保情节,这种叙事创新恰恰证明传统文化具有动态演进的生命力。

台北教育大学的研究显示,参与传说重构课程的青少年,其环境责任意识测评得分提升27%,团队协作能力提高34%,数据印证了民间故事作为教育载体的独特价值:当少年在角色扮演中经历巴万的冒险时,他们不仅在复述故事,更在重走祖先的精神朝圣之路。

生命教育的实践路径

在嘉义某实验中学的跨学科课程中,地理教师解析阿里山地质构造,生物教师讲解桧树林生态系,语文教师则引导学生创作现代版神话,这种STEAM教育模式打破学科壁垒,使传说不再是孤立的文化标本,而成为连接传统与现代的知识枢纽,学生们在调研中发现,真实的桧树林中确实存在"母树"通过地下菌丝网络滋养幼苗的现象,这与传说中神木守护山林的情节形成奇妙呼应。

心理学家埃里克森的人格发展理论指出,青少年期是个体建立自我认同的关键阶段,当城市少年在研学旅行中触摸千年神木的年轮时,指尖传递的不仅是树皮的粗糙质感,更是文明传承的触感,台南某校设计的"寻找校园神木"活动,要求学生在日常环境中发现生命奇迹,这种教育设计巧妙地将传说精神移植到现实场域。

在全球化语境下,这种本土化教育实践更具特殊意义,法国哲学家保罗·利科曾言:"故事使我们成为自己历史的叙述者。"当台湾青少年用无人机拍摄神木林,用数位艺术重现传说场景时,他们正在书写属于这个时代的文化叙事,这种创新不是对传统的背离,而是文明基因在新技术土壤中的再次萌发。

站在光复楼前眺望阿里山云海,忽见朝阳刺破晨雾,万道金光洒向千年桧树林,树影婆娑间,仿佛看见阿优娜的裙裾在风中轻扬,听见巴万的竹箭穿越时空的铮鸣,这不是虚幻的乡愁,而是文明根脉的永恒跃动,当教育工作者引导年轻世代触摸树皮上的岁月刻痕时,我们不仅在传授知识,更在点燃文明传承的火种——这火种终将照亮文化自信的星空,让每个生命都找到自己的精神坐标。