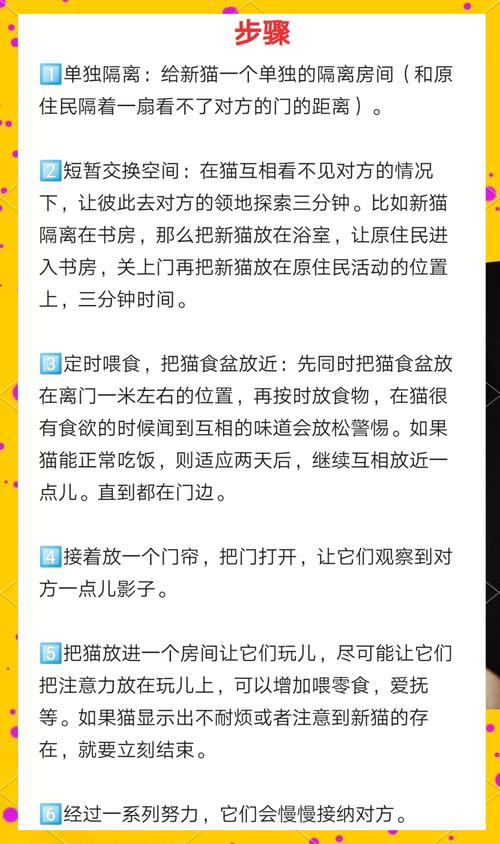

在非洲草原的旱季,我曾目睹这样一幅画面:一只瘦骨嶙峋的野猫蹲踞在崭新的商用冰柜前,柜里整齐码放着刚捕获的羚羊肉,这个由动物保护组织设置的"爱心冰箱",本意是为濒危物种保留生存希望,最终却演变成草原生态失衡的推手,这个充满隐喻的现代寓言,恰如其分地折射出当前教育资源配置中的深层困境——当我们以"善意"的名义将先进教育设备空降到资源匮乏地区时,是否正在制造教育生态的"旱季失衡"?

野猫的"冰箱困境":教育资源配置的异化现象 在西南某偏远县城的教学观摩会上,我看到造价38万元的智能黑板积满粉笔灰,价值12万的VR设备被锁在库房——学校没有专业维护人员,教师更习惯传统的黑板板书,这让人想起那只守着冰箱的野猫:虽然获得了先进设备,却仍沿袭着舔食腐肉的生存本能,这种现象绝非孤例,根据教育部2022年基础教育装备普查,中西部农村学校信息化设备闲置率高达63%,而同期这些地区生均纸质图书保有量却下降17%。

这种资源配置的异化背后,是典型的"技术崇拜综合征",某县教育局的采购清单显示:在教师月薪不足4000元的地区,单校年度设备采购预算可达200万,但教师培训经费占比不足3%,就像给野猫配备顶级冷链系统却不教它使用一样,这种资源投放方式正在制造新的教育鸿沟,北京师范大学教育技术研究所的追踪研究表明,过度硬件投入反而使农村学生与城市学生的数字素养差距扩大15%。

冰箱的"保鲜悖论":教育资源的适配性危机 某公益组织在凉山捐赠的"未来教室"案例颇具代表性:全套智能设备需要持续网络支持,而当地每月断网时间超过100小时;触控屏幕在冬季常因低温失灵,维护成本远超预期,这恰似在热带草原投放的智能冰箱——不仅耗能超标,其预设的"保鲜"功能与当地实际需求严重错位。

教育资源的适配性危机本质上是系统思维的缺失,就像野猫真正需要的是可持续的捕猎能力而非现成肉食,乡村教育更亟需的是内生发展动力,浙江某县的经验值得借鉴:他们将80%的智慧教育经费用于教师信息素养提升,开发出适配低带宽环境的"轻量化"教学平台,使慕课资源本地化率达92%,这种"授人以渔"的资源配置策略,使该县教师数字教学能力三年提升47个百分点。

重构教育生态:从"机械投放"到"有机共生" 芬兰的教育改革提供了有益启示,在推进教育信息化进程中,他们始终坚持"技术适配教育"而非相反的原则:每投入1欧元硬件设备,配套投入2.3欧元用于教师培训和课程研发,这种生态化思维,就像在草原建立完整食物链而非投放孤立的冰箱,最终培育出持续进化的教育生态系统。

我国云南边境某校的实践同样印证了这一点,该校将有限的资源重点投向"双语教师培养+民族文化课程开发",利用旧手机搭建移动学习平台,开发出融合AR技术的民族纹样数学课,这种"低技术高智慧"的创新,使辍学率从31%降至4%,充分证明适配性资源比先进设备更具教育生命力。

平衡之道:教育资源配置的四维模型 建立可持续的教育生态系统,需要构建"需求-供给-转化-评估"的闭环模型,首先建立精准的需求画像:就像研究野猫的真实生存需求,通过田野调查摸清教师的能力基线、学生的认知特点,其次是柔性供给:采用"核心设备+模块化组件"的弹性方案,保留本土化改造空间,再次是能力转化:重点培育教师的资源再造能力,如某地开展的"教具创新工作坊",使教师能利用废旧材料开发出137种科学实验装置,最后是动态评估:建立"使用效能-教育产出-生态影响"的三级评估体系,及时调整资源配置策略。

从冰箱到绿洲:教育生态的再生之路 当我们将视野从"投放冰箱"转向"培育绿洲",教育资源配置就呈现出全新图景,在湖南某革命老区,教育局停止采购标准实验设备,转而支持师生研发"乡土科学课"——用竹筒制作听诊器,用山泉开发流体力学实验,这种根植本土的教育创新,不仅使设备利用率达到100%,更催生出3项国家专利,这启示我们:真正的教育公平不是资源的简单平移,而是发展权的平等赋予。

回望草原上的野猫与冰箱,我们当警惕教育资源配置中的"技术乌托邦"陷阱,教育现代化绝非设备的军备竞赛,而是教育生态的智慧进化,只有将资源配置转化为教育主体的能力生长,让每台"冰箱"都成为孕育生命力的绿洲,我们才能真正实现"有教无类"的教育理想,这需要教育工作者保持野猫般的生存智慧,既善用现代技术又不被其束缚,在资源与需求的动态平衡中,书写中国教育现代化的新篇章。

(全文共2217字)