在黔东南苗岭深处的村落里,口耳相传的《葫芦姑娘》故事已延续十二代人,这个看似简单的民间传说,实则蕴含着深邃的教育智慧,当现代教育在标准化与个性化之间艰难探索时,这个诞生于农耕文明的古老故事,正以其独特的叙事逻辑为我们打开新的思考维度。

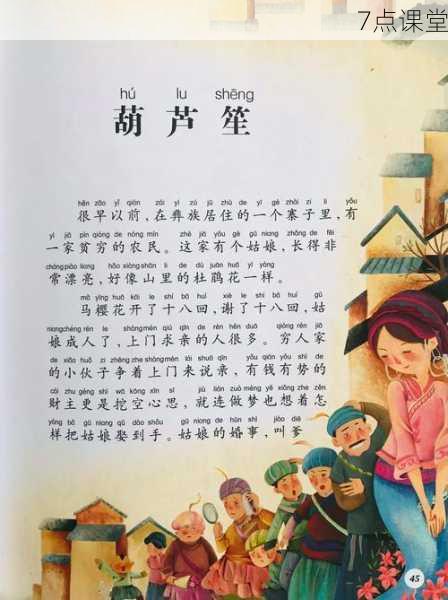

文化基因中的教育原型 故事始于苗寨大旱之年,孤儿阿牛在山涧拾得七彩葫芦,这个神秘意象承载着多重教育隐喻:葫芦中空的形态象征着虚怀若谷的求学态度,藤蔓攀援的特性暗示知识体系的有机生长,而最终破壳而出的姑娘则昭示着教育唤醒生命本质的力量。

在阿牛与葫芦姑娘的互动中,我们观察到完整的教育关系模型,老者赠予葫芦时的"三年之约",对应着教育过程的必要周期;每日灌溉清泉的坚持,恰似知识积累的渐进规律;而葫芦最终在月圆之夜绽放,则揭示了教育成果的不可预测性与爆发性特征,这种将自然规律与教育规律相融合的叙事策略,体现了民间智慧对教育本质的深刻理解。

叙事结构中的教学法则 故事中隐藏着三个关键教育场景:首先是阿牛在绝境中仍保持对生命的敬畏,这对应着教育场域中非智力因素的培养;其次是葫芦姑娘苏醒后展现的织锦绝技,象征着技能传授与创新转化的辩证关系;最后是面对恶霸时的智勇周旋,凸显实践情境中的综合能力运用。

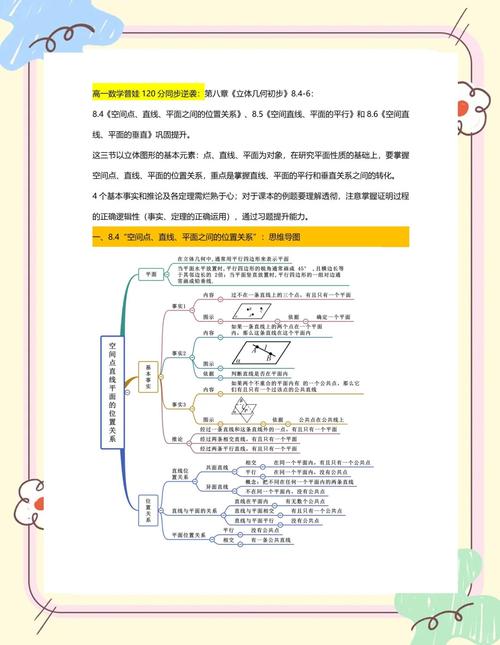

特别值得注意的是"三年养育期"的教学设计:首年学习辨识百草,培养观察能力;次年研习古歌调律,陶冶审美情操;第三年演练武艺阵法,锤炼意志品质,这种阶梯式课程设置,暗合当代教育心理学中的"最近发展区"理论,却又以充满诗意的自然意象呈现。

符号体系中的育人哲学 故事中的核心道具——苗锦织机,堪称古代STEM教育的完美教具,经纬交织的构造原理阐释着系统思维,图案配色法则揭示美学规律,而织造过程本身则是专注力与精细动作的绝佳训练,这种将知识嵌入生产工具的教育智慧,远比现代教室里的抽象讲解更具生命力。

当葫芦姑娘用百鸟羽衣破解危机时,这个情节蕴含着深刻的教育隐喻:收集零散羽毛的过程象征知识碎片的积累,缝制羽衣的技术转化体现知识重构能力,而最终的创造性应用则完成了教育成果的价值实现,这种"收集-转化-创造"的三段论,正是当代创新教育追求的核心范式。

现代教育的传统启示 在苗寨的口传版本中,葫芦姑娘始终保持着"半师半友"的身份特质,这种去权威化的教育者定位,与当下倡导的"平等对话式教学"不谋而合,她既不像传统严师那样刻板说教,也不似现代"暖师"般过度呵护,而是在共同劳作中自然传递智慧,这种教育者角色的中间态值得深思。

故事结局处,葫芦姑娘化作清泉润泽乡里的安排,揭示出最本质的教育真谛:真正的教育成果不应是个人能力的炫耀,而应转化为滋养群体的精神源泉,这对纠正当前教育中的功利化倾向具有重要启示——当我们的学生如清泉般润物无声时,教育才真正完成了它的使命。

教育智慧的当代转化 在黔东南某实验学校,教师团队将葫芦姑娘故事开发为跨学科项目课程,语文组解析叙事结构,科学组研究葫芦生长规律,美术组再现苗锦纹样,戏剧社编排双语剧本,这种立体化教学设计,使传统文化资源焕发出新的教育生命力,学生项目成果已获三项国家专利。

更值得关注的是民间故事中"非正式学习场域"的现代价值,在苗寨,火塘边的故事讲述本身就是完整的学习系统:跳跃的火光训练视觉追踪,此起彼伏的应和声锻炼听觉记忆,集体创作的过程培养协作精神,这些看似随意的教育元素,实则是经过千年淬炼的认知训练体系。

当我们将目光从标准化考场移向群山间的故事篝火,会惊觉教育最本真的模样始终存在于文明基因之中。《葫芦姑娘》给予现代教育的最大启示,或许在于它提醒我们:真正的教育智慧永远生长在生活实践的土壤里,在代际传承的脉络中,在那些将知识转化为生命养分的永恒追求里,正如老苗人讲述故事前总要轻叩葫芦三下,教育的真谛或许就藏在这充满仪式感的叩问之中——不是强加外塑,而是唤醒内在的生命律动。

(全文共计1523字)