魑魅魍魉中的生存教科书

在黔东南连绵的吊脚楼群间,每当夜幕低垂,火塘里的柴火噼啪作响时,老人们总会用神秘的语气讲述那个惊心动魄的故事——两个侗家孩童如何用智慧降伏了凶残的"变婆",这个在侗族聚居地流传数百年的民间传说,绝非简单的志怪故事,而是一部镌刻在民族记忆深处的生存教育典籍。

"变婆"的形象颇具深意:佝偻如老妪却力大无穷,慈眉善目却嗜血成性,白天是人形夜晚现原形,这种善恶交织的设定,恰似侗族先民对自然界的辩证认知,故事中姐姐阿妮发现"外婆"异状的细节充满生活智慧——辨识糯米染红的指甲、察觉竹筒接血的声响、留意不吃酸汤的破绽,这些看似平常的观察,实则是侗族孩童必学的生存技能。

当阿妮意识到危险时,她选择用智慧而非蛮力应对,哄骗变婆烫水洗澡、设计滚水浇顶、引导其自食恶果,这一系列操作展现的不仅是急智,更是侗族代代相传的处世哲学,正如侗族古歌所唱:"硬柴易折弯竹韧,智取方为真豪杰",这种以柔克刚的智慧深深植根于民族性格之中。

火塘边的教育圣殿

在侗寨鼓楼斑驳的柱础上,依稀可见先民用刀刻的变婆图案,这些具象化的文化符号,构成了一套完整的教育体系,故事中姐姐教弟弟用竹筛筛米的情节,暗含劳动教育的深意;辨别变婆真伪的过程,则是观察力训练的绝佳范本;而设计陷阱时的逻辑推演,更展现出侗族特有的思辨传统。

故事蕴含的避险教育堪称典范:保持警惕(识别异常)、冷静判断(分析破绽)、团队协作(姐弟配合)、利用环境(滚水、刀梯),这些生存策略通过故事场景自然传递,远比刻板说教更具感染力,当孩童们屏息听着"变婆的手掌在门缝下摸索"时,危机应对的本能已悄然种入心田。

在道德教化层面,故事巧妙规避了非黑即白的说教,变婆由人异化的悲剧性,暗示着欲望失控的警示;姐弟智斗中的分寸把握(未主动杀戮),则彰显"自卫有度"的伦理观,这种充满张力的叙事,培养了侗族孩童辩证思考的能力。

传统智慧与现代教育的对话

在湖南通道侗族自治县的民族小学,教师将《智斗变婆》改编成情景剧,学生们在扮演"阿妮"的过程中,自发研究起侗族建筑结构——为什么吊脚楼的晒台能承载滚水桶?竹制刀梯的力学原理是什么?这种跨学科的学习方式,让古老传说焕发出新的生机。

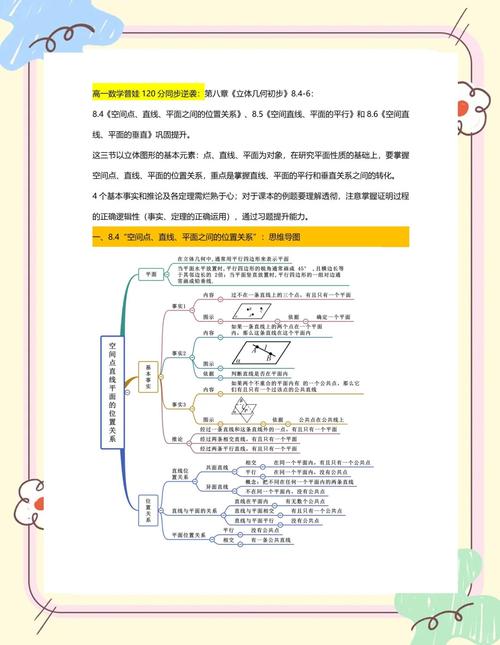

教育学家发现,故事中蕴含的"问题解决模型"与现代教育理论高度契合:发现问题(识破伪装)→分析信息(观察细节)→制定策略(设计陷阱)→执行方案(分工协作)→评估结果(确认消灭),这种完整的思维链条,正是当代教育追求的批判性思维培养。

面对文化传承断层,许多侗寨创新传承方式,黎平县的非遗传承人开发出"变婆AR体验",通过增强现实技术再现故事场景;榕江县的研学基地开设"智慧生存训练营",将传统避险智慧转化为野外求生课程,这些尝试证明,古老传说完全能够与现代教育有机融合。

薪火相传的文化基因

在全球化浪潮冲击下,《智斗变婆》的传承面临新挑战,但当看到深圳的侗族移民在社区文化节上表演改良版变婆皮影戏,当听闻哈佛东亚系将这个故事纳入民间文学课程,我们欣慰地发现:这个流淌着侗族智慧的传说,正在产生跨文化的共鸣。

教育工作者开始重新审视民间故事的价值,柳州师范学院的课题组发现,经常听民间故事的侗族学生,在危机处理测试中表现出更强的应变能力,这些数据印证了:那些在火塘边传承的古老智慧,实则是经过千年淬炼的教育精华。

当我们拆解这个惊心动魄的故事,看到的不仅是诡谲的志怪传奇,更是一个民族用智慧书写的生存密码,在变婆传说逐渐被迪士尼动画取代的今天,重拾这些文化瑰宝,不仅是对民族记忆的守护,更是为现代教育寻找植根本土的智慧源泉,正如侗族大歌里唱的:"古树盘根在山岭,智慧传唱在人心",这些跃动在故事中的教育智慧,终将在新的时代找到属于它的传承方式。