历史长河中的惊鸿一瞥

公元5世纪末的建康城(今南京),一位身着青衫的学者伏案疾书,他手中的算筹在木案上摆出复杂的阵列,笔下的《缀术》手稿逐渐成型,这位学者正是中国历史上最伟大的数学家之一——祖冲之,他耗费十余年心血完成的《缀术》,不仅成为南朝数学界的圭臬,更在后世引发持续千年的学术争论,这部被誉为"算学之极"的著作,究竟隐藏着怎样的数学智慧?为何它既能被《隋书》称为"精妙不可言",又在宋代之后神秘失传?

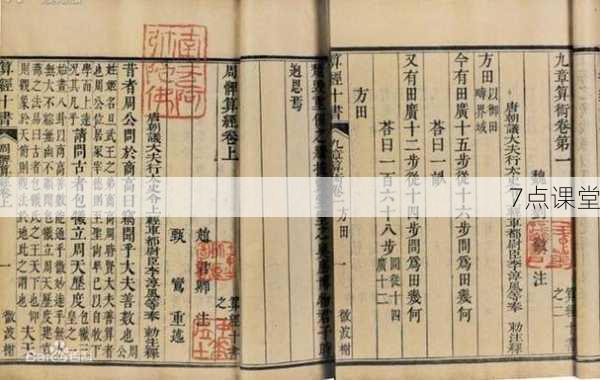

要理解《缀术》的价值,需将其置于中国古代数学发展的坐标系中,自《周髀算经》奠定算学根基,到《九章算术》形成体系化理论,中国数学在解决实际问题的过程中积累了大量算法,但真正将数学推至抽象思辨高度的,当属祖冲之父子的《缀术》,书名"缀"字取自"缀连精微"之意,暗示着这部著作是对前人成果的系统性深化与创新性整合。

圆周率计算:超越时代的精度革命

《缀术》最令人惊叹的成就,当属圆周率计算的重大突破,祖冲之在《缀术》中首次提出"约率"(22/7)与"密率"(355/113)两个精妙分数,将圆周率精度推进到小数点后第七位(3.1415926~3.1415927),这个记录直到1424年才被阿拉伯数学家卡西打破,而在中国本土更是保持了近千年的统治地位。

实现这一突破的核心方法至今成谜,根据南朝学者何承天的记载推测,祖冲之可能将刘徽的"割圆术"发展到极致:通过正24576边形的演算,将分割次数提升至前人的24倍,但更值得关注的是《缀术》中蕴含的极限思想——祖冲之已意识到无限分割过程中的收敛规律,并尝试用"差分数列"建立近似模型,这种将几何问题转化为代数运算的思维方式,比欧洲同类研究早了整整十个世纪。

历法改革:数学建模的典范之作

公元462年,祖冲之将《缀术》中的数学理论应用于《大明历》的编纂,引发了中国历法史上最激烈的学术论战,他提出每391年置144闰月的新闰周,将回归年长度精确至365.2428日(现代值365.2422日),并首次引入"岁差"概念修正天体运行模型,这些革新遭到权臣戴法兴的激烈反对,祖冲之遂写下著名的《辩戴法兴难新历》,用缜密的数学推导逐条批驳守旧观点。

这场争论暴露出《缀术》方法论的本质特征:将数学作为验证真理的终极标准,祖冲之在历算中构建的三维球面坐标系、黄白道交点位移公式,以及日躔表计算法,都显示出对天体运行规律的深刻理解,更令人称奇的是,他通过建立二次差内插公式,成功预测了四次月食时间,误差不超过半个时辰,这种将数学建模与实证观测结合的科研方法,至今仍是现代科学研究的金科玉律。

立体几何:空间思维的突破性进展

近年出土的敦煌遗书残卷显示,《缀术》中可能包含完整的立体几何体系,祖冲之对《九章算术》中的"刍童"(梯形棱柱)问题作出重要修正,提出"祖暅原理"的雏形:"幂势既同,则积不容异",这比意大利数学家卡瓦列里提出相同原理早了1100余年,在计算球体积时,他创造性地采用"牟合方盖"模型,通过截取正方体与圆柱体的交集空间,最终推导出V=4/3πr³的标准公式。

更惊人的发现出现在建筑领域,通过分析南朝古墓中的砖铭记载,考古学家发现祖冲之曾主持建造的太极殿,其穹顶结构符合《缀术》中记载的"悬链线"方程,这种用数学指导工程实践的理念,与20世纪建筑大师高迪的悬链拱顶设计不谋而合,可惜相关算法细节随《缀术》失传,只留下《营造法式》中"以围求径"的片语残篇。

失传之谜:文明传承的深刻警示

北宋元丰七年(1084年),国子监重新刊刻《算经十书》时,《缀术》已仅存目录,这部曾经被唐代科举明算科奉为必修经典的巨著,为何会湮没在历史尘埃中?第一重原因在于其超前的抽象性:唐代学者李淳风直言《缀术》"全错不通",实则是其理论深度已超出当时多数人的理解范畴,第二重源于技术传承的断裂:随着算筹被珠算取代,依赖算筹排列的《缀术》算法逐渐成为无人能解的"天书",第三重涉及知识传播的局限:古代"秘传家学"的传统,使得许多精妙算法未能在更广范围内传播验证。

但《缀术》的影响并未完全消失,通过朝鲜《东国算书》、日本《口游》等典籍的转引,现代学者得以复原部分内容,如《缀术》中记载的"方程新术",实际上建立了中国最早的线性方程组理论;而"开差幂法"则预示着高次方程数值解法的萌芽,这些片段如同散落的珍珠,折射出中国古代数学曾经达到的思想高度。

现代启示:重构东方数学的逻辑体系

2012年,清华大学收藏的战国竹简中发现了与《缀术》相关的算表,重新点燃学界的研究热情,借助计算机符号运算,学者们发现《缀术》可能包含完整的数论体系:既有求一术(中国剩余定理)的系统阐述,也有方圆相容问题的几何证明,更引人注目的是某些算法与印度数学家婆什迦罗的工作存在神秘关联,暗示着丝绸之路上的知识交流可能比想象中更为密切。

在数学教育领域,《缀术》的智慧正在焕发新生,上海中学开发的"古算新解"课程,通过复原《缀术》中的环田求积算法,帮助学生理解微积分思想;南京紫金山天文台则运用祖冲之的差分数列法,优化了小行星轨道预测模型,这些实践印证了李约瑟的论断:"近代科学之所以未能在中国诞生,绝非因为传统学术缺乏潜力,而是历史机缘的错位。"

永恒的精神坐标

站在当代回望,《缀术》的消逝不应仅是扼腕叹息的对象,这部凝聚着东方智慧的数学经典,实则是中华文明创新精神的永恒见证,它提醒我们:真正的科学精神从不会因载体的消亡而湮灭,那些追求真理的思维火花,终将在人类文明的星空中找到新的坐标,当今天的学子在考场中运用"祖暅原理"解题时,他们触摸的不仅是冰冷的公式,更是一段跨越1500年的智慧传承——这正是祖冲之与他的《缀术》留给后世最宝贵的遗产。