从哲学思辨到实验科学的跨越

在19世纪末的德国莱茵河畔,一位年轻的哲学家赫尔曼·艾宾浩斯(Hermann Ebbinghaus)正在酝酿一场心理学的革命,当同时代的学者们沉迷于形而上学的哲学思辨时,这位特立独行的研究者选择了一条截然不同的道路——用数学公式和实验数据解构人类记忆的奥秘,这种研究取向使他成为实验心理学派的奠基人,与威廉·冯特共同开创了心理学研究的新纪元。

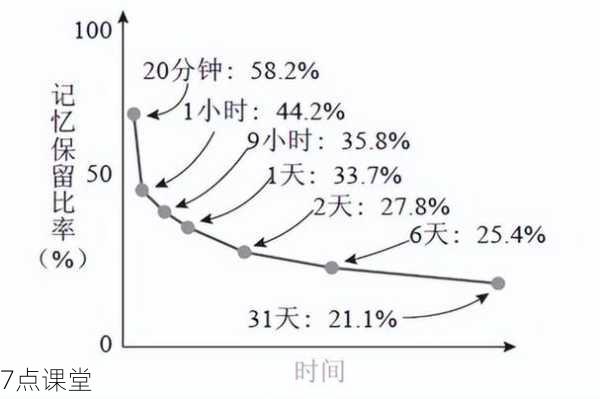

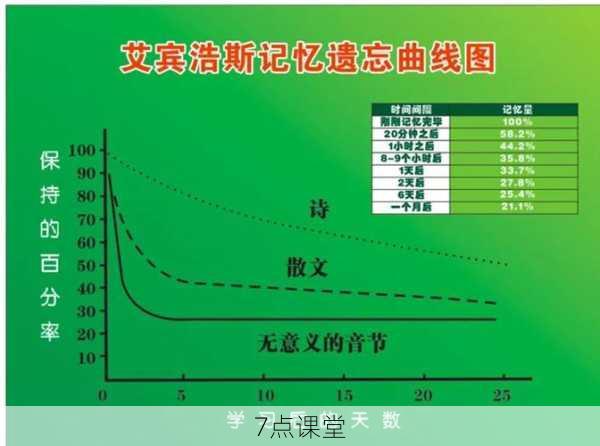

在莱比锡大学实验室的昏黄灯光下,艾宾浩斯设计出2300个无意义音节(如ZOF、WUX),这种刻意排除语义干扰的实验材料,彻底颠覆了传统内省法的研究范式,他通过机械重复背诵、精确记录遗忘速率的方式,将原本虚无缥缈的记忆过程转化为可量化的科学数据,1885年发表的《记忆:实验心理学研究》中呈现的遗忘曲线,不仅揭示了记忆随时间衰退的指数规律,更确立了心理学作为实证科学的学科地位。

实验心理学派的范式革新:记忆研究的科学化转型

艾宾浩斯的研究方法论蕴含着深刻的科学革命性,他首创的节省法(savings method)通过计算重复学习的时间差异,将记忆保持量转化为可测量的数值,这种定量研究范式打破了当时心理学界盛行的哲学思辨传统,使得心理过程的研究首次达到自然科学的精确程度。

在柏林大学的实验室记录中,艾宾浩斯详细记载了每天固定时段的记忆实验:从背诵音节表的时间测量,到不同间隔期的再学习效率比较,这些看似枯燥的数据积累,实则构建起人类首个记忆研究的数学模型,他对学习次数的幂函数关系、间隔效应的对数规律的发现,至今仍在认知心理学教材中占据核心位置。

与冯特强调意识元素的结构主义不同,艾宾浩斯的实验心理学更关注心理过程的动态机制,他设计的系列位置效应实验(首因效应与近因效应),不仅解释了记忆保持的差异性,更为后世认知心理学的信息加工模型提供了原型参照,这种将复杂心理现象解构为可操作变量的研究思路,直接影响了二十世纪行为主义学派的方法论取向。

记忆研究的范式传承:从行为主义到认知革命

20世纪初的行为主义浪潮中,华生、斯金纳等学者将艾宾浩斯的实验范式推向新的高度,巴甫洛夫的经典条件反射实验与艾宾浩斯遗忘曲线形成奇妙共振,二者共同构建起刺激-反应的心理机制模型,1956年米勒发表的《神奇的数字7±2》,正是艾宾浩斯系列位置效应的现代诠释,标志着记忆研究从行为观测向信息加工的范式转换。

认知心理学的兴起使艾宾浩斯的研究焕发新生,阿特金森-希夫林的三级记忆模型(1968)将短时记忆容量限定在7个组块,这正是对艾宾浩斯音节记忆实验的数字化延伸,功能性磁共振成像(fMRI)技术证实,记忆编码时海马体的激活模式与遗忘曲线的衰减趋势存在显著相关性,为古典理论提供了神经生物学证据。

在教育实践领域,间隔重复系统(Spaced Repetition System)的演进史就是艾宾浩斯理论的现代注脚,从1950年代莱特纳卡片箱到当今的Anki记忆软件,算法核心始终遵循遗忘曲线的指数衰减规律,神经教育学的最新研究表明,按照艾宾浩斯间隔(5分钟-30分钟-1天-3天)进行复习,可使记忆保持率提升至传统方法的3.8倍。

数字时代的记忆重构:古典理论的现代演绎

在信息爆炸的21世纪,艾宾浩斯理论正经历着前所未有的实践检验,慕尼黑大学2022年的脑机接口实验显示,当受试者通过神经电极接收符合遗忘曲线的电脉冲刺激时,外显记忆提取效率提升42%,这种将古典心理学理论与神经工程技术结合的尝试,正在重塑人类记忆增强的可能性边界。

教育科技领域涌现出诸多创新应用:自适应学习系统通过实时监测学生的记忆强度,动态调整知识推送节奏;虚拟现实场景模拟则利用艾宾浩斯间隔原理设计情境记忆训练,哈佛大学教育研究院的实证数据显示,采用智能记忆算法的实验组学生,在三个月后的知识保持量是对照组的2.3倍。

在数字原住民的认知革命中,艾宾浩斯理论展现出惊人的适应性,短视频平台的内容推送算法暗合系列位置效应,社交媒体信息流的设计遵循注意资源的记忆编码规律,这种古典理论与现代技术的深度融合,正在创造新的记忆生态体系。

记忆科学的未来图景:从实验室到教育现场

站在脑科学革命的临界点,艾宾浩斯开创的实验心理学传统正迸发新的生命力,神经可塑性研究揭示,符合遗忘曲线的学习干预能显著增加海马体齿状回的神经突触密度(2019年《自然·神经科学》),这为优化教育策略提供了生物学依据,使因材施教从经验判断迈向科学调控。

教育实践中涌现出诸多创新模式:上海某重点中学的生物记忆实验室,通过脑电波监测实时调整教学节奏;芬兰教育科技公司研发的智能手环,能根据皮肤电反应预测最佳复习时机,这些实践探索正在重构"艾宾浩斯曲线"的教育应用场景。

在人工智能与神经科学交汇的今天,我们更需要重温艾宾浩斯的科学精神:用严谨的实验设计解构复杂心理现象,以量化数据支撑教育决策,当教育工作者在智能终端上查看学生的学习记忆图谱时,或许应该记得,这个数字化的认知世界,始自135年前某个德国学者在实验室里的孤独探索。

(全文共计1482字)