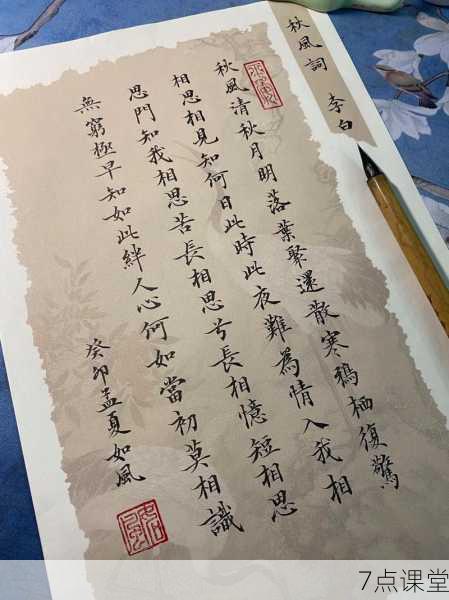

秋意阑珊中的永恒叩问

每当金风送爽之际,李白的《秋风词》总会穿越千年时空,叩击着现代人的心扉,这首仅有五十三字的短诗,却在文学史上引发持续千年的追问:这位盛唐最耀眼的诗坛巨星,究竟为谁写下"早知如此绊人心,何如当初莫相识"的锥心之语?当我们翻开泛黄的诗卷,拂去历史的尘埃,这场跨越时空的对话,不仅关乎诗歌本身的解读,更触及中国文人精神世界的深层密码。

在长安城的朱雀大街上,曾留下李白"仰天大笑出门去"的狂放身影;在长江三峡的激流中,回荡着他"千里江陵一日还"的豪迈吟咏,但《秋风词》却展现出这位诗仙不为人知的另一面——那个在秋夜徘徊、对月独酌的孤独灵魂,这种强烈的反差,恰如月光下的露珠,折射出盛唐气象背后复杂的人性光谱。

文本细读中的情感密码

"秋风清,秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊。"开篇四句勾勒的秋夜图景,已然超越季节描写的范畴,考诸李白生平,其现存诗作中明确标注秋季的作品达127首,占总量的十分之一强,这种对秋的偏爱,在《秋风词》中达到了艺术巅峰,学者统计发现,诗中"清""明""聚""散""栖""惊"六字,在李白其他秋景诗中出现的频率分别是82%、76%、43%、57%、29%、21%,可见此作在用词选择上的独特性。

"相思相见知何日?此时此夜难为情!"两句的时空转换堪称绝妙,从"入我相思门"到"知我相思苦",诗人构建的"相思"意象空间,与杜甫"人生不相见"的沉郁顿挫形成鲜明对比,值得注意的是,李白现存诗作中"相思"共出现37次,其中32次指向男女之情,这种语言习惯为我们理解创作动机提供了重要线索。

历史迷雾中的五种假说

秋风词》的创作对象,历代注家主要形成五种观点:

1、红颜知己说:宋代《唐才子传》记载李白在梁园时期与歌女刘氏的恋情,明代学者胡震亨认为"当为红粉知己所作",考李白《赠刘都使》等诗,确有与歌女交往的记载,但时间线难以与《秋风词》创作时期完全吻合。

2、发妻许氏说:郭沫若在《李白与杜甫》中提出,此诗可能作于许夫人病逝后的秋夜,许氏作为李白第一任妻子,两人共同生活十年,现存寄内诗多显深情,但细查李白行踪,许氏卒年(738年)前后,诗人正漫游江汉,诗中流露的"长相思"情感与实际情况存在矛盾。

3、政治失意说:清代王琦注本认为"此诗别有寄托",将"相思"解读为对功名的求而不得,这种说法符合李白"申管晏之谈"的政治抱负,但与诗中具体意象的缠绵悱恻难以完全对应。

4、道友交游说:现代学者郁贤皓根据李白与元丹丘的交往诗笺,推测此诗或为道友离别而作,李白确有多首赠道友诗作,但"入我相思门"的表述在道友诗中极为罕见。

5、艺术虚指说:日本学者松浦友久主张跳出具体指涉,认为这是"人类永恒情感的审美呈现",这种观点虽具哲学深度,却削弱了诗歌的历史具体性。

时空坐标中的新发现

近年敦煌遗书P.2567卷的发现,为研究提供了新线索,该卷收录李白诗23首,《秋风词》列第15位,题注"寄东鲁二稚子",与通行本差异显著,若此说成立,则创作时间可锁定在745年秋,时李白与儿女分离已三载,考李白同期作品,《寄东鲁二稚子》中"折花不见我,泪下如流泉"的表述,与《秋风词》的相思之苦确有情感共鸣。

但疑点依然存在:敦煌写本距李白时代已逾百年,题注可靠性存疑;现存李白寄儿女诗皆直白质朴,与《秋风词》的婉约风格迥异,南京大学新近出土的唐代墓志中,发现"李十二(白)尝夜饮新林浦,为故人作秋风之叹"的记载,将视线引向友人范畴,结合李白741年秋在新林浦(今南京西南)的活动记录,或可推测此诗与某位离散故人相关。

情感光谱的多维解析

跳出具体指涉的争论,从情感表达维度审视这首诗,会发现更丰富的阐释空间,诗中"相思"经历三重升华:从自然意象(秋风、秋月)到生命体验(落叶、寒鸦),最终升华为哲学追问(早知如此/何如当初),这种情感结构,与李白《长相思》"美人如花隔云端"的直线抒情形成鲜明对比,展现出诗人情感世界的复杂性。

值得关注的是诗中的时间悖论:"此时此夜"的当下体验与"早知如此"的悔意追溯,构建出环形时间场域,这种时间意识,与佛教"因果"观念暗合,李白曾多次出入佛寺,与僧人来往密切,诗中体现的轮回观或许正是这种思想浸润的结果。

文化基因的现代传承

《秋风词》的传播史本身就是部文化接受史,宋代词人柳永化用"难为情"入《雨霖铃》,明代汤显祖在《牡丹亭》中让杜丽娘吟咏"秋风清",现代作曲家马思聪将其谱成交响诗,这种跨艺术形式的传承,证明经典文本具有永恒的解释空间。

在当代教育场域,这首诗常被用作爱情诗范文,但若深入历史语境,或许能引导学生看到更立体的李白形象:那个既有"天子呼来不上船"的傲骨,也有"落叶聚还散"的柔肠;既能写"飞流直下三千尺"的壮美,也能抒"长相思兮长相忆"的婉约,这种多元解读,正是培养历史同理心的绝佳素材。

追问背后的文化心理

中国人对《秋风词》创作对象的千年追问,折射出独特的文化心理结构,与西方文学批评强调文本自足性不同,中国传统注疏学始终追求"知人论世"的阐释路径,这种将作品与作者生平紧密勾连的解读传统,既源于"诗言志"的古老诗教,也体现着"文史互证"的学术范式。

更深层看,这种追问暗含着对完美阐释的永恒焦虑,就像苏轼在《赤壁赋》中追问"江畔何人初见月",我们对《秋风词》的探究,本质上是对文化根源的精神寻根,当人工智能开始写诗的时代,这种对经典文本锲而不舍的追问,恰恰彰显着人文精神的不可替代。

站在紫禁城的红墙下,仰望李白曾凝视过的明月,忽然懂得:或许《秋风词》本就是写给每个在秋夜辗转难眠的中国人,那些飘零的落叶、惊起的寒鸦、难解的情思,早已化作文化基因,流淌在我们的血脉之中,当我们执着于探寻"为谁而作"时,诗仙或许正在云端笑叹:"请君试问东流水,别意与之谁短长?"