在中国上古神话体系中,西王母的形象始终笼罩着神秘的面纱,这位掌管长生奥秘的女神与其座下的蟠桃仙子群体,构成了一个极具东方特色的神话母题,当我们以教育人类学的视角重新审视这组神话形象时,会发现其中蕴含着丰富的文化密码,涉及生命教育、女性智慧传承以及人神关系的哲学思考。

西王母形象的三重嬗变:从兽形图腾到道德化女神

根据《山海经·西山经》记载,早期的西王母"其状如人,豹尾虎齿而善啸",这种半人半兽的原始形象反映了先民对自然力量的敬畏,在甘肃马家窑文化出土的彩陶纹饰中,考古学家发现了大量类似虎齿豹尾的图腾符号,这与文献记载形成互证,这种原始形态的西王母实则是生殖崇拜与死亡禁忌的综合体,其佩戴的"胜"形头饰暗含对生命循环的朴素认知。

至战国时期,《穆天子传》中的西王母已褪去兽形特征,成为掌握不死药的昆仑神主,这个转变对应着青铜时代人类对生命长度的觉醒认知,汉武帝时期,随着方士文化的兴盛,西王母进一步演变为道德化的仙界领袖,《汉武帝内传》中记载其"戴太真晨缨之冠,履玄琼凤文之舄",此时的形象已完全人格化,成为统御三界十方女仙的至高神祇。

蟠桃意象的符号学解构:永生叙事中的教育隐喻

《汉武帝内传》详细记载了西王母赠桃的仪式:三千年一熟的桃实对应"下元"之境,六千年者对应"中元",九千年者对应"上元",这种时间层级划分实际上构建了完整的生命教育体系——从肉体长生(下元)到精神不灭(上元)的修行次第,值得注意的是,神话中偷食仙桃必遭天谴的设定,暗示着对生命规律的基本尊重。

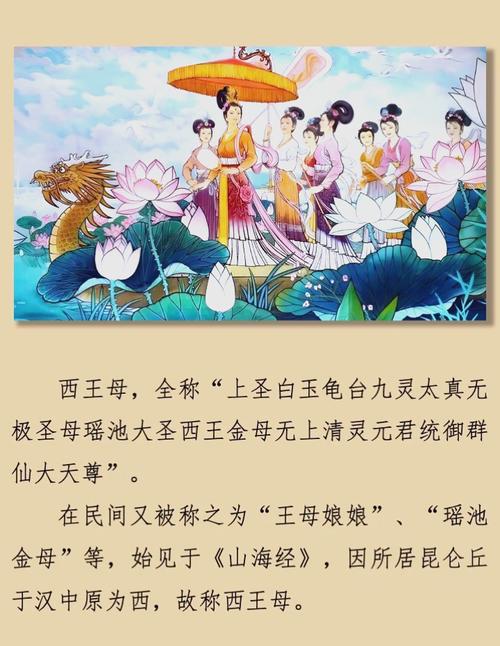

在山东嘉祥武氏祠汉代画像石中,西王母居昆仑悬圃,左右侍者持桃献寿的场景频繁出现,这些图像符号与同期出现的"孔子见老子"画像形成微妙呼应,折射出汉人对知识(老子)与生命(西王母)双重终极关怀的并置思考,蟠桃在此既是生命延续的物质载体,更是精神传承的象征物。

蟠桃仙子的群体镜像:女神体系中的教育传承

相较于西王母的至尊地位,蟠桃仙子群体更贴近人间教化,元代杂剧《蟠桃会》中,众仙子各司其职:有的掌管桃树生长周期,有的记录食桃者功德,有的负责惩戒逾矩之徒,这种分工体系实则是将抽象的生命伦理具象化为可操作的行为准则,值得注意的是,所有仙子都必须经历千年修行方可位列仙班,这种严苛的晋升制度暗含"学不可以已"的教育理念。

在江南地区的民间传说中,常有蟠桃仙子化身凡间女子点化世人的故事,如浙江余姚流传的"桃姑劝学"传说,讲述书生因贪恋寿桃而荒废学业,仙子化身村姑以残桃示警,使其悟道勤学,这类口头文学将神仙叙事与劝学传统巧妙结合,形成独特的道德教化范式。

女神信仰的现代启示:生命教育的文化基因解码

西王母神话体系对当代教育最具启示性的,是其将生命认知分解为可感知的具象符号,桃实的圆形暗示生命循环,桃核的坚硬象征不朽本质,桃花的短暂花期对照人生须臾,这种符号化认知方式,为现代生命教育提供了文化原型参考。

在性别教育维度,西王母神话打破了"女神必属阴柔"的刻板印象,汉代《西王母传》载其"统帅三界女真,制约天魔外道",展现刚柔并济的领导力,这种女神特质对当代性别平等教育具有范式意义,证明权威与慈悲可以在女性领导者身上实现统一。

神话母题的跨文化比照:永生叙事的东方智慧

相较于希腊神话中青春女神赫柏的仙馔,蟠桃体系更强调道德准入机制;不同于北欧神话中青春苹果的争夺叙事,东方神话注重仙桃的主动赐予,这种文化差异折射出不同的生命价值观:西方强调个体抗争,东方注重天人合德,在全球化语境下,这种差异为生命教育提供了多元文化视角。

当代考古发现为神话研究注入新活力,2015年新疆小河墓地出土的桃核经碳十四测定距今3800年,与文献中西王母"掌不死药"的记载时期吻合,这些实物证据提示我们,神话中的永生追求可能源自先民对特定植物的原始崇拜,这种崇拜经过文化编码升华为道德训诫。

从兽形图腾到道德女神,从仙桃秘境到教育隐喻,西王母神话的演变轨迹勾勒出中华文明对生命认知的深化过程,在科技解构神话的今天,重读这些古老叙事不是为了复归蒙昧,而是为了激活文化基因中的教育智慧,当现代教育陷入工具理性困境时,回望昆仑山巅那位手持桃枝的女神,或许能为我们提供超越性的思考维度——真正的教育不应止于知识传递,更要完成对生命本质的诗意阐释。