水乡沃土滋养的民俗之花 在长江三角洲腹地,苏州这座历经2500余年风雨的历史文化名城,始终保持着独特的地域文化魅力,作为明清时期全国经济文化中心之一,苏州不仅孕育出冠绝江南的园林艺术和昆曲艺术,更在民间形成了丰富多样的生活习俗,这些习俗既是江南文化的活态标本,也是传统社会运行的文化密码,蕴含着中华民族特有的思维方式与价值观念,在当代教育语境下,系统研究苏州民间习俗的文化内涵与传承机制,对构建具有地方特色的文化教育体系具有重要启示。

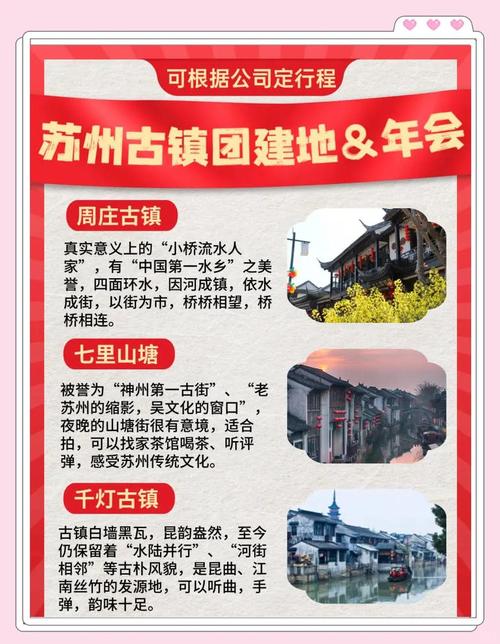

岁时节庆中的文化传承 苏州传统节庆体系完整保留着农耕文明的时序特征,形成以二十四节气为框架的民俗活动网络,立春时节的"打春牛"仪式,通过泥塑春牛的鞭打仪式,传递着劝课农桑的教化意义,清明时节的"山塘看会",七里山塘的庙会队伍中,抬阁、高跷、荡湖船等表演形式,实则蕴含着民间艺术传承的活态课堂。

端午节在苏州呈现出独特的水乡特征,胥门外的龙舟竞渡延续着纪念伍子胥的地方传统,家家户户悬挂的菖蒲剑与绘有钟馗像的"端午符",将祛邪避疫的卫生观念融入生活实践,值得关注的是,这些节庆习俗往往与地方戏曲、民间手工艺形成共生关系,如中秋"石湖串月"时的评弹表演、冬至"九九消寒图"的书画创作,构成多维度的文化传承体系。

人生礼仪中的教育智慧 苏州民间的人生礼仪堪称传统伦理教育的典范,新生儿"洗三朝"仪式中,接生婆用艾叶水为婴儿沐浴时吟唱的祝福谣,暗含着对生命健康的朴素认知,周岁"抓周"礼器物的精心选择——毛笔象征文脉,算盘寓意生计,玉器代表品德,生动演绎着家庭教育的目标维度。

婚嫁习俗中的教育功能尤为显著,从"问名"环节交换的八字帖,到迎亲时"撒帐"仪式中抛洒的五谷杂粮,每个细节都传递着家族伦理与生活智慧,特别值得研究的是"哭嫁"习俗的文化意涵,待嫁女子通过程式化的哭唱,既表达对娘家的眷恋,又在母亲引导下完成家庭角色的转换教育。

民间手工艺的传承机制 苏州民间工艺的师徒传承制度堪称传统教育模式的活化石,光福核雕艺人的"三年学徒制",前两年专攻基本刀法,第三年方得接触创作,这种循序渐进的教学理念与当代技能教育不谋而合,镇湖刺绣的"母传女"传承模式,将技艺传授与女性教育有机结合,绣娘们通过"画绣结合"的创作过程,潜移默化地提升审美素养。

在当代语境下,传统工艺传承出现创新转型,苏州工艺美术职业技术学院推行的"现代学徒制",将院校系统教育与作坊实践相结合;平江路历史街区的"手工艺体验工坊",通过游客参与制作形成新型传播路径,这些创新实践为传统技艺教育注入新的活力。

饮食民俗中的文化密码 苏州饮食习俗承载着丰富的文化教育内涵。"不时不食"的饮食观念,通过春尝刀鱼、夏品荷叶粉蒸肉、秋食螃蟹、冬享羊糕的时令体系,培养着人与自然和谐共处的生态意识,茶俗文化中的"阿婆茶"仪式,老年妇女定期轮流做东的茶聚,既是社交活动,更是民间智慧的口传课堂。

岁时饮食中的象征教育尤为突出,立夏的"尝三鲜"(樱桃、青梅、麦子)暗含珍惜光阴的警示,冬至的"团圆饭"通过家族聚餐强化伦理认同,观前街老字号茶食店的"四季茶点",将节气知识转化为味觉记忆,形成独特的地方文化认知路径。

民俗活动的现代转型与教育启示 当代苏州民间习俗正经历着创造性转化,寒山寺除夕听钟活动融合佛教文化与新年习俗,吸引数十万参与者,形成新型文化体验空间,虎丘曲会通过"互联网+戏曲"模式,使昆曲传承突破地域限制,这些实践表明,传统文化教育需要构建开放式传承生态。

教育机构在民俗传承中扮演关键角色,苏州中学开发的"吴文化研学课程",将山塘街民俗考察与校本课程结合;苏州博物馆的"非遗工坊"项目,邀请工艺大师开展互动教学,这种"场馆+学校"的教育模式,为传统文化教育提供新思路。

构建活态传承的教育生态 苏州民间习俗的传承实践揭示,传统文化教育不应局限于知识传授,而应构建包含环境熏陶、实践体验、创新转化的立体化体系,教育工作者需要深入挖掘民俗活动中的教育元素,将其转化为适应现代社会的教育资源,当年轻一代在端午包粽子时理解节气智慧,在学习缂丝时感悟工匠精神,传统文化便真正实现了活态传承,这种浸润式教育,正是培养文化认同、塑造民族品格的重要路径。

(全文约2150字)