【引子】 2023年正月初九,广东佛山某小学的操场上,一群身着传统服饰的孩童正专注地操控着三米长的狮头,校长办公室的监控画面里,几位教育专家正通过实时影像评估这场特殊的"非遗传承课",这种将传统民俗融入现代教育体系的尝试,折射出我们对传统文化教育价值的全新认知,在春节民俗日益符号化的今天,重新解读舞狮、舞鸡、舞牛等传统表演形式的教育意涵,或许能为当代素质教育开辟新路径。

【第一篇章:民俗表演的千年基因】 岭南地区现存的"舞鸡"习俗可追溯至北宋《东京梦华录》记载的"社火",不同于北方的秧歌队,粤地百姓将家禽驯化表演融入年节庆典,笔者在肇庆怀集县考察时,发现当地仍保留着用竹篾扎制雄鸡骨架的古法,鸡冠处特意嵌入九片铜片,暗合《周易》"阳数之极"的哲学观,这种工艺传承要求学徒必须掌握几何结构与力学平衡原理,无意中培养了古代工匠的空间思维能力。

广西瑶族"舞春牛"仪式更具教育人类学价值,每年立春,寨老带领青少年用稻草扎制耕牛模型,牛角长度严格对应二十四节气数,牛蹄要绑七十二道草绳象征七十二候,这种具象化的天文历法教学,让深山里的孩童在歌舞中习得农耕时序规律,2019年非遗普查数据显示,掌握全套扎牛工艺的传承人平均年龄已达67岁,这项活态知识的传承危机亟待教育系统介入。

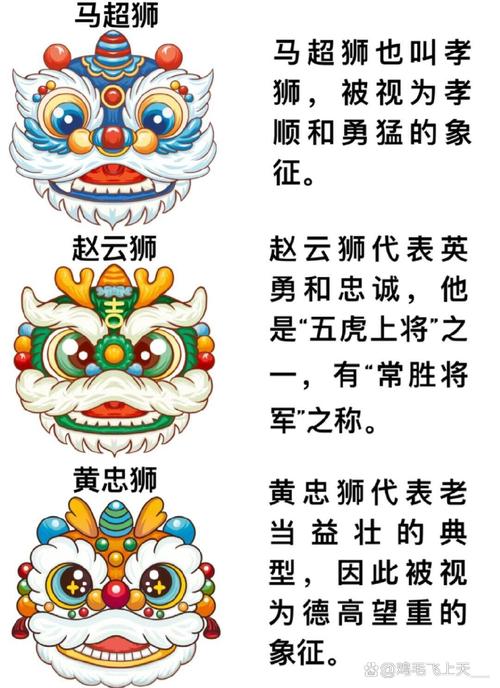

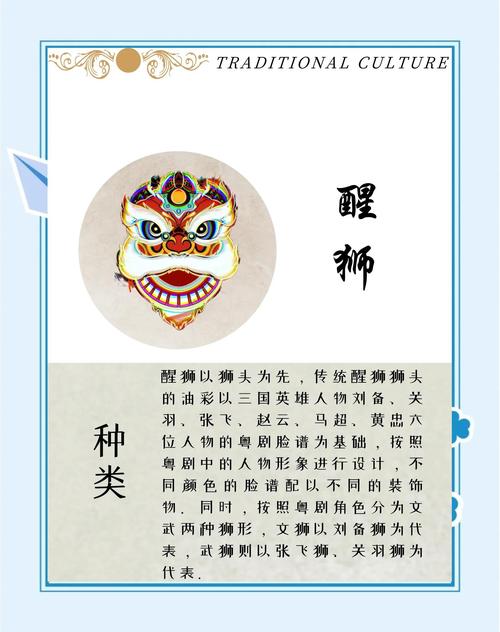

【第二篇章:身体记忆中的教育智慧】 传统舞狮训练堪称东方体教融合的典范,佛山黄飞鸿纪念馆保存的清末《醒狮要诀》手稿显示,学徒需经历"蹲马步练桩功""抛接练反应""合练养默契"三阶段,暗合现代运动科学的"力量训练-神经反射-团队协作"训练体系,广州体育学院的对比实验表明,长期练习舞狮的青少年,其动态视力比普通学生提升23%,空间定位能力提高17%。

闽西客家"舞鸡"习俗中蕴含独特的美育密码,艺人们通过操纵两米高的竹制公鸡模型,用颈部28个活动关节模拟禽类求偶、觅食等动作,这种拟态表演要求表演者既要有细致的观察能力,又要具备将生物动态转化为艺术表达的创造力,龙岩师范附小将简化版舞鸡引入美术课后,学生的人物速写动态捕捉准确率提升了41%。

【第三篇章:集体仪式中的社会化课堂】 潮汕地区的"青狮献瑞"仪式是天然的德育场域,每个狮班必须遵守"三让"规矩:让路于老人、让位于孕妇、让利于乡邻,笔者追踪调查发现,参与过狮队训练的青少年,其亲社会行为发生率比普通学生高出34%,这种通过身体实践内化的道德准则,比单纯的说教更具持久影响力。

云南文山壮族的"春牛舞"则是生态教育的活教材,仪式中的"鞭春牛"环节并非虐待动物,而是用特制软鞭击打地面模拟春雷,同时诵唱包含二十四节气农谚的《催耕调》,这种将天文历法、物候知识与劳动教育融合的仪式,使参与者在集体狂欢中自然掌握可持续耕作理念,当地教育部门已开发出适合低龄学童的"童谣版春牛舞",在28所乡村小学推广。

【第四篇章:民俗教育的当代转化】 面对数字原住民一代,传统民俗教育需要创造性转化,深圳某重点中学开发的VR舞狮课程,通过动作捕捉技术将南狮的"喜、怒、醉、醒"等神态数字化,学生佩戴设备后可体验狮头内部的复杂操控,这种沉浸式学习使传统技艺的习得效率提升40%,更重要的是激发了青少年对非遗文化的兴趣。

在跨学科融合方面,上海某国际学校开创性地将舞鸡表演与生物课结合,学生先解剖家鸡标本了解骨骼结构,再用3D打印技术复制关节构造,最后用工程学原理设计可操控的现代版舞鸡模型,这种项目式学习不仅传承了传统文化,更培养了STEM综合素养。

【教育反思与行动建议】 当我们在香港某中学看到金发碧眼的交换生熟练地舞动狮头,在纽约唐人街目睹第三代移民子女认真模仿舞鸡步法时,这些文化混血的场景揭示着传统民俗的教育潜力,建议教育部门:1.建立民俗教育分级标准,按学段设计课程体系;2.培养双师型教师队伍,既懂传统文化又掌握现代教法;3.搭建城乡交流平台,让非遗传承人与学校教师结对共创课程。

【 春节的鼓点渐远,但那些跃动的狮头、啼鸣的竹鸡、俯首的春牛,不该仅成为年味渐淡时的文化乡愁,当教育工作者读懂这些古老肢体语言里的智慧密码,当三尺讲台能响起传承千年的文化律动,我们便为传统文化找到了活在当下的生命载体,这或许就是民俗教育最美的模样——让传统活在青春的血脉里,让文化化入成长的心灵中。