天人对话的文明密码 当北回归线的阳光以最倾斜的角度投向神州大地,二十四节气中最重要的冬至日悄然降临,这个被《汉书》记载为"阳气始至"的特殊时刻,不仅承载着农耕文明的生存智慧,更在三千年的历史长河中沉淀出独特的文化仪式——冬至祭典。

周代《周礼·春官》明确记载:"以冬日至,致天神人鬼。"天子于南郊筑圜丘,身着玄色冕服,在青铜编钟的礼乐声中献上玉帛、牺牲,这种被称为"大报天"的祭祀,本质上是上古先民对太阳运行规律的理解与尊崇,考古发现的殷商甲骨文中,"冬"字形如绳结末端,暗示着岁末终结与新生轮回的哲学思考,至汉代,冬至祭天被正式确立为国家最高礼仪,《后汉书》记载的"冬至前后,君子安身静体"制度,将个人修养与自然节律完美统一。

地方层面的祭祖仪式更显人文温度,江南地区至今保留的"冬至馄饨祭",用面食象征天地混沌初开;岭南宗祠中的"太牢三献"礼,通过猪牛羊的供奉维系家族伦理,这些看似繁复的仪式,实则是代际传承的立体教材:孩童在参与宰牲、摆供过程中习得长幼秩序,青年通过诵读祭文领悟文字力量,老者在香火明灭间传授生存经验。

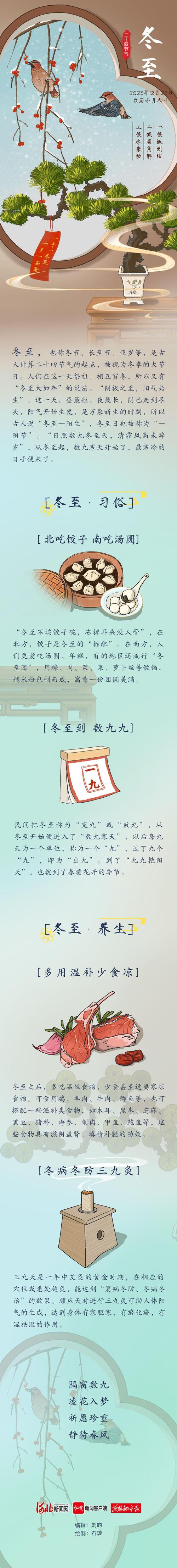

消寒会:冬日围炉的教育现场 当祭典的庄严肃穆逐渐淡去,另一种充满生活智慧的文化形态在寒冬中绽放——消寒会,这种源自唐代文人雅集的冬日聚会,至宋代已演变为全民参与的民俗活动,南宋《武林旧事》记载临安城"冬至后,贵家求奇,宴饮排当,谓之消寒会",而普通百姓则"相聚博戏,谓之消寒赌"。

消寒会的核心在于以群体智慧对抗自然严寒,文人士大夫的"九九消寒图"最具代表性:自冬至日起,每日染红梅花一瓣,待八十一瓣尽染,便是春回大地之时,这种将时间可视化的创造,暗合现代教育心理学中的"目标分解法",清代皇子教育档案显示,师傅常以填描消寒图作为蒙童习字功课,使枯燥的书法练习转化为充满期待的成长游戏。

民间的消寒活动更具实践教育价值,北方的"冬学"传统在农闲时节展开,祠堂火塘边,老者教授《农政全书》的节气知识;江南绣娘聚集在暖阁中切磋女红技艺,创造出独具地方特色的"消寒刺绣";商贾行会的茶会上,学徒通过聆听行业掌故习得商业伦理,这种非正式教育场景,恰如现代教育家杜威所言"教育即生活"的生动写照。

节气文化中的教育哲学 冬至习俗中蕴含着深邃的教育智慧,祭典仪式通过"敬天法祖"的观念传递,培养着对自然的敬畏之心;消寒活动借助群体协作,塑造着逆境中的乐观精神,这种将知识传授融入生活实践的教育模式,与当代"体验式学习"理论不谋而合。

在河北邢台发现的元代冬至壁画中,祭天场景与儿童嬉戏画面和谐共处,揭示着神圣与世俗教育的有机统一,明代《帝京景物略》记载的"冬至画素梅一枝,为瓣八十有一,日染一瓣"习俗,实则是数学启蒙与艺术教育的完美融合,这些穿越时空的教育实践,至今仍能给予我们启示。

传统的现代性转化 面对科技时代的气候控制技术,冬至习俗的教育价值需要创造性转化,北京某小学开发的"数字消寒图"APP,将节气知识与编程教育结合;苏州博物馆推出的沉浸式冬至祭体验,让青少年在VR技术中理解礼乐文明,这些创新实践证明,传统文化完全能够与现代教育体系兼容共生。

家庭教育层面,"家庭冬至日志"记录项目正在兴起,从测量日影长度的科学实验,到记录长辈人生故事的访谈作业,传统节气成为代际对话的桥梁,某教育机构调研显示,参与冬至文化实践的学生,在历史理解力与家庭归属感方面显著优于对照组。

从燔柴祭天的远古仪式,到数字时代的文化创新,冬至祭典与消寒会始终承载着文明传承的使命,当我们拆解这些习俗的教育密码,发现其中蕴含的不仅是抵御严寒的生活智慧,更是培育完整人格的文化基因,在急遽变迁的现代社会,重拾节气文化中的教育精髓,或许能为破解"工具理性"与"价值教育"的当代困境提供启示——毕竟,最好的教育从来都是让生命在文化土壤中自然生长。

(全文共1628字)