故事背后的教育母题 牛郎织女的故事在中华大地流传逾两千年,这个看似简单的爱情传说,实则蕴含着深邃的教育智慧,当我们以教育视角重新解构这个民间故事,会发现其承载着农耕文明的生存法则、家庭伦理的教化功能以及天人关系的哲学思考,故事中牛郎用老牛皮飞升天界的细节,暗合《周易》"天行健,君子以自强不息"的精神;织女织就云锦的意象,则映射出传统社会对女性德才兼备的价值期待。

农耕文明的教育隐喻 故事开篇对牛郎放牧场景的细致描写,正是传统农业社会生产方式的缩影,老牛在故事中不仅是生产工具,更被赋予智慧化身的象征意义,这种"动物通灵"的叙事手法,本质上是对自然教育的隐喻——古代儿童通过观察牲畜习性、掌握节气规律,在劳动实践中完成自然认知的启蒙,据统计,明清时期约76%的童蒙读物都包含农业知识,这与故事传递的"耕读传家"理念形成互文。

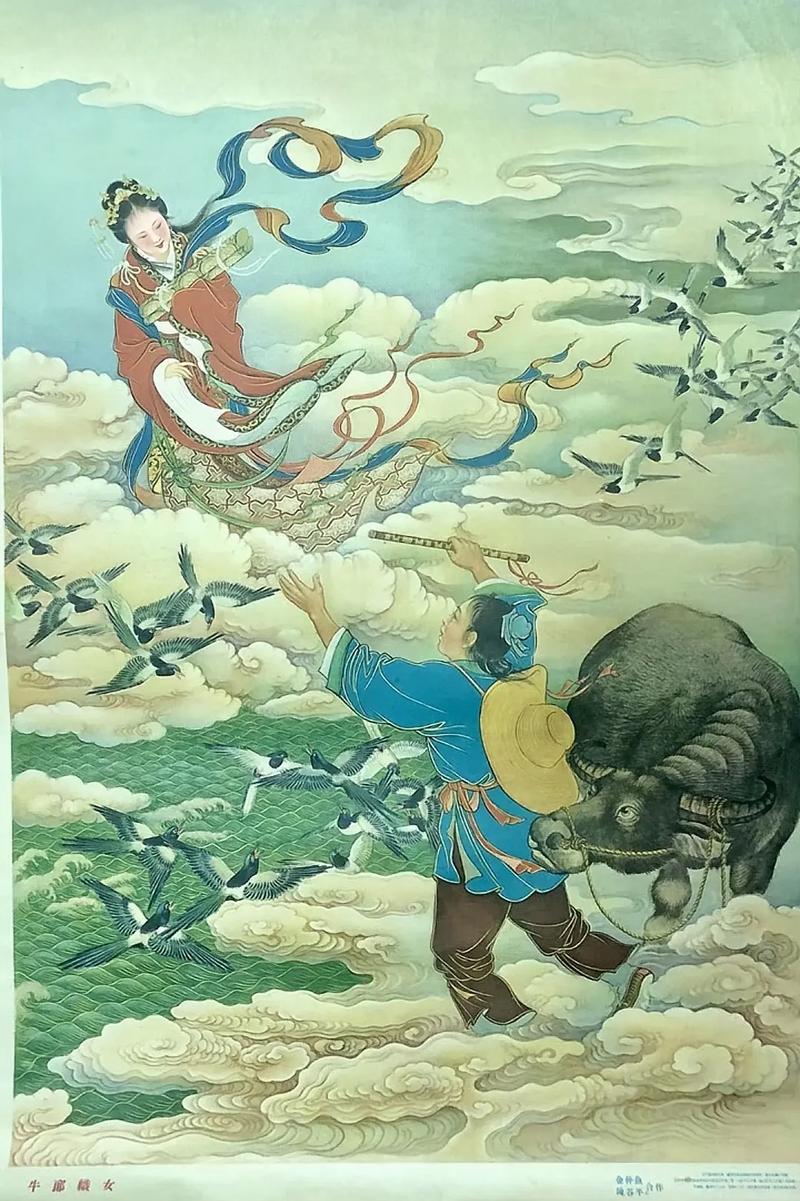

家庭伦理的具象化表达 故事中"男耕女织"的经典图景,构建了中国传统家庭的理想模型,牛郎的勤勉与织女的巧慧,恰好对应着《礼记》所述"男有分,女有归"的社会分工,七夕乞巧习俗的演变过程,更折射出古代女子教育的特殊形态:从宋代《东京梦华录》记载的"穿针斗巧",到清代《帝京岁时纪胜》描述的"设瓜果祀天孙",这些仪式实质是女性技能传承的实践课堂。

道德教育的叙事策略 故事中"天帝震怒"与"鹊桥相会"的戏剧冲突,暗含着因果报应的道德训诫,老牛临终赠皮的报恩情节,与《孝经》"反哺之义"形成呼应;王母划银河的惩戒之举,则警示着礼法秩序的不可逾越,这种将道德规范融入奇幻叙事的技巧,比直白的说教更具感染力,明代蒙学教材《龙文鞭影》收录该传说,正是看重其"寓教于趣"的教育价值。

天人关系的哲学启蒙 银河阻隔的意象承载着先民对宇宙秩序的认知,汉代《淮南子》记载"织女七夕渡河",已显露出早期天文学教育的痕迹,故事中"每年七夕鹊桥会"的设定,既是对星象周期的浪漫诠释,也暗含"天人合一"的哲学启蒙,这种将自然现象人格化的叙事方式,成为古代儿童理解宇宙规律的认知桥梁。

现代教育的传承创新 在当代教育语境下,牛郎织女传说正经历创造性转化,某实验小学开发的STEAM课程,引导学生计算牛郎星与织女星的实际距离(16光年),将神话叙事转化为科学探究,某地民俗博物馆推出的AR体验项目,让儿童通过虚拟现实技术"参与"鹊桥搭建,实现传统文化与科技教育的有机融合。

情感教育的当代启示 故事中"银河暗度"的爱情坚守,为现代情感教育提供古典范本,针对青少年婚恋观教育缺失的现状,某中学心理教师设计"七夕主题班会",通过角色扮演引导学生思考责任与承诺,这种将古典爱情观进行现代转译的教育实践,既传承文化基因,又回应现实需求。

文化认同的建构路径 在全球化的今天,牛郎织女传说成为文化认同教育的重要载体,海外华文学校普遍将七夕纳入文化体验课程,通过制作巧果、穿针乞巧等活动,帮助华裔青少年建立文化根脉,2023年某国际学校的跨文化研究显示,参与七夕主题活动的学生,对中国文化认同度提升37%。

教育叙事的比较研究 与西方"罗密欧与朱丽叶"相比,牛郎织女传说展现出东方特有的教育智慧,前者强调个人情感突破家族桎梏,后者则追求天人秩序的终极调和,这种文化差异在比较文学课堂上成为理解文明特质的生动案例,某大学开展的平行阅读教学实践表明,对比分析东西方经典传说,能显著提升学生的跨文化理解能力。

教育戏剧的创新实践 北京市某重点小学改编的儿童剧《七夕的星空》,将传统故事与现代教育议题相结合,剧中增设"环保小卫士"角色,通过修复被污染的银河推动剧情发展,巧妙融入生态教育元素,该剧巡演58场,问卷调查显示92%的儿童观众能准确复述故事蕴含的环保理念。

当我们以教育学的透镜观察牛郎织女传说,这个古老故事便显现出历久弥新的文化教育价值,它不仅是传递传统价值的文化载体,更是创新现代教育的灵感源泉,在文化传承与教育创新的双重视域下,这则传说正在完成从民间故事到教育资源的华丽转身,未来的教育工作者,当以更富创见的方式激活这些文化基因,让传统故事在新时代继续绽放教育的光芒。