在陕西马嵬驿遗址的碑林中,"红颜祸水"四个字始终与杨贵妃的传说如影随形,当我们将目光投向西方,《圣经》里夏娃被蛇诱惑的画面同样被烙上人类原罪的印记,这两个跨越时空的女性形象,构成了人类文明史上最具争议的文化符号,本文将以跨文化比较的视角,揭示历史叙事中女性污名化机制的深层运作逻辑,解构"祸水论"背后的权力话语体系。

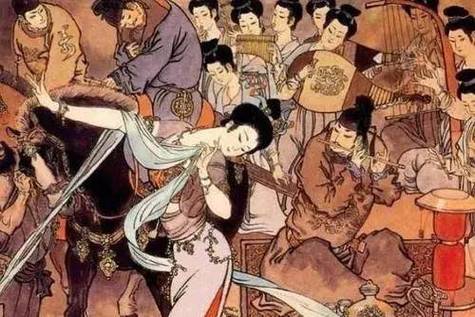

被规训的女性身体:权力美学的暴力叙事 天宝十四年的安史之乱,将杨玉环推向了中国历史最吊诡的审判台,新旧唐书不约而同地记载:"贵妃每从游幸,乘马则力士执辔授鞭",这段看似寻常的宫廷仪轨,实则暗含深意——当杨贵妃的纤纤玉手握住马鞭的瞬间,便已触碰了父权社会对女性参政的禁忌红线。

更值得玩味的是《杨太真外传》的细节描写:"贵妃微有肌,至夏苦热,常有肺渴",史官用"微有肌"三字构建的丰腴意象,在后世文人的反复书写中逐渐异化为"以色惑主"的罪证,这种身体书写的变形轨迹,恰恰暴露了传统史观对女性身体的双重规训:既要符合男性审美标准的丰腴,又必须臣服于道德评判的窠臼。

在敦煌莫高窟第220窟的初唐壁画中,天女形象尚存健硕之美;及至宋代《宣和画谱》,女性形象已普遍呈现病态纤弱,这种审美标准的嬗变,与程朱理学对女性身体的道德禁锢形成镜像关系,杨贵妃传说正是在这样的文化语境中,完成了从历史人物到祸水符号的蜕变。

原罪建构的共时性:东西方文明的双重镜像 当白居易在《长恨歌》中写下"春宵苦短日高起,从此君王不早朝"时,长安城外的丝绸之路正将这个故事带向西域,大食学者伊本·穆格法正在将印度《五卷书》改编为《卡里莱和笛木乃》,其中夏娃的形象已被注入阿拉伯文化对女性智慧的恐惧。

这种跨文明的"祸水叙事"绝非偶然,在美索不达米亚史诗《吉尔伽美什》中,神妓莎姆哈特用性爱启蒙野人恩奇都;希腊神话里潘多拉打开灾祸之盒;日本《古事记》记载天照大神因羞愤躲入天岩户,这些叙事共同构成了人类早期文明对女性力量的本能恐惧。

值得注意的是《旧唐书》与《圣经》创世纪的文本策略异同,史官用"尤物""妖惑"等词汇将政治失败归咎于女性魅力,而《创世纪》3:16则以上帝之口宣布:"你必恋慕你丈夫,你丈夫必管辖你",前者是结果归因,后者是神权立法,但都服务于巩固男性中心的社会结构。

历史书写的性别政治:沉默螺旋中的失语者 在现存的唐代官方文书中,找不到任何杨贵妃干政的直接证据。《资治通鉴》记载天宝年间重大决策,出现频次最高的是李林甫、杨国忠,而非深居后宫的贵妃,这种历史真实与文学想象的割裂,揭示了男权社会转嫁政治责任的集体无意识。

比较语言学的研究提供了新视角,古汉语中"妖""媚""妲"等女字旁贬义词多达127个,而男性负面词汇多从"心"从"犬",这种语言暴力系统地将女性物化为危险他者,希伯来语中"isha"(女人)词根与"esh"(火)同源,暗含破坏性隐喻。

现代性反思:走出红颜祸水的认知迷思 2015年剑桥大学对《长恨歌》37个版本进行文本分析,发现14世纪后新增的"祸国"描写占比提升47%,这个数据印证了女性污名化与封建伦理强化的正相关,当下网络空间盛行的"颜值原罪论",实则是历史幽灵的数字化还魂。

在性别研究领域,朱迪斯·巴特勒的"性别操演理论"为我们提供了批判工具,杨贵妃传说本质是权力集团通过重复叙事建构的性别剧本,当安史之乱需要替罪羊时,这个剧本就自动激活,这种机制在当代职场中依然可见,女性管理者常被冠以"情绪化""野心勃勃"等污名化标签。

教育重构:建立新型历史认知范式 北京师范大学2019年的青少年历史观调查显示,82%的受访者仍相信"红颜祸水"具有一定历史真实性,这暴露出传统历史教育的深层危机,我们需要在教材中引入更多女性史视角,比如展示杨贵妃精通的胡旋舞对盛唐乐舞的贡献,还原她作为文化交流使者的历史本相。

在教学方法上,可以借鉴德国"争议史观"教学模式,让学生同时阅读《旧唐书·后妃传》与当代女性学者的考证文章,通过史料对比发现历史书写的建构性,在西方文明史课程中,将夏娃叙事与古巴比伦莉莉丝传说并置,揭示被正统叙事压抑的女性话语。

站在骊山华清宫遗址前,我们似乎能听见历史深处传来的双重叹息:一个是马嵬坡白绫下的窒息,一个是伊甸园外的放逐之泣,当解构的锋芒刺破"祸水论"的迷障,显露的不仅是性别压迫的千年伤痕,更是人类认知进化的艰难历程,教育的终极使命,在于培养能够穿透历史迷雾的理性之眼,让杨贵妃们的霓裳羽衣不再沾染莫须有的罪愆,让夏娃手中的苹果重归知识启蒙的本来面目,这不仅是性别平等的必经之路,更是人类文明实现自我超越的关键一跃。

(全文共计1723字)