在中国民间传说中,"鲁班智扶斜宝塔"的故事代代相传:相传某地宝塔因地基不稳日渐倾斜,众人束手无策之际,匠祖鲁班观察地形后,命人在塔身倾斜的反方向堆砌砖石,最终以看似简单却蕴含智慧的方式化解危机,这个充满东方智慧的故事,恰如一面明镜,映照出中国传统教育思想中"因材施教"的精髓,在标准化教育盛行的今天,重溯这个传说背后的教育哲学,对当代教育革新具有重要启示。

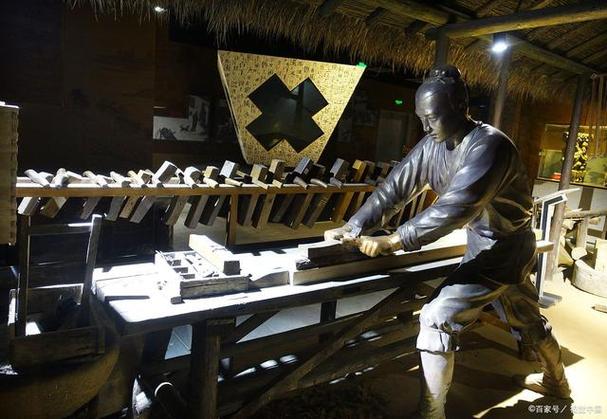

古建修复中的教育隐喻 据《营造法式》记载,鲁班在解决建筑难题时,始终坚持"察其形、度其势、顺其性"的原则,面对倾斜的宝塔,他并未采用强行扶正的刚性手段,而是通过反向配重实现动态平衡,这种基于系统思维的解决方案,与现代教育心理学中"最近发展区"理论不谋而合——教育者需要准确判断学生现有水平与发展潜能之间的动态平衡点。

在苏州文庙保存的明代《营造实录》中,记载了更详细的工艺细节:鲁班团队根据塔身不同部位的承重需求,采用差异化的加固方案,西北侧使用轻质木材减轻负荷,东南侧则选用青石增加配重,这种精准施策的修复思路,恰似教育过程中针对个体差异的个性化指导策略,每个学生如同塔体的不同构件,需要教育者精准把握其特性,提供适配的成长方案。

历史长河中的教育智慧 孔子"视其所以,观其所由"的观察法,与鲁班的工程思维异曲同工。《论语·先进篇》记载的"闻斯行诸"典故,生动展现了差异化教学的艺术:面对同样的问题,孔子给予子路和冉有不同的回答,正是基于对学生性格特质的深刻理解,这种教育智慧在朱熹创办的白鹿洞书院得到系统化实践,书院根据生徒资质分为"格致""诚意""正心"三斋,实施分层教学。

明代教育家王阳明提出的"随人分限所及"理论,进一步发展了因材施教思想,在其创办的稽山书院中,生徒根据认知水平被划分为"萌芽""枝叶""花果"三个成长阶段,分别对应不同的教学内容和考核标准,这种尊重个体发展规律的教育实践,使书院培养出徐渭、王畿等各具特色的文化大家。

现代教育中的斜塔启示 芬兰基础教育改革中推行的"现象教学法",正是东方教育智慧的现代回响,在赫尔辛基实验学校,教师团队根据学生认知特点设计个性化学习路径:视觉型学习者通过建筑模型理解几何原理,听觉型学习者借助音乐节奏掌握分数概念,动觉型学习者则利用体育游戏认知物理定律,这种差异化教学使芬兰学生在PISA测试中长期保持领先。

上海某重点中学的"塔式成长计划"更具本土特色,该校将鲁班治塔的智慧转化为教育模型:基础层强调通识教育夯实根基,中间层设置多元选修构建知识结构,顶层开展项目式学习实现个性发展,通过动态评估系统,每个学生都能获得量身定制的成长方案,近年培养出信息学奥赛金牌得主与青年科技创新人才并蒂开花的佳绩。

教育哲学的本源思考 北宋教育家胡瑗的"分斋教学"制度,深刻诠释了因材施教的系统观,在苏州郡学,他将课程体系划分为经义、治事两大模块,前者培养学术人才,后者造就实务专家,这种"明体达用"的教育思想,使同一书院走出理学大师程颐与水利专家单锷两类杰出人才,印证了个性化教育的巨大潜能。

德国教育人类学家博尔诺夫提出的"危机教育"理论,为传统智慧注入新解,他认为教育如同修复古建,适度的"危机"能激发成长潜能,深圳某创新学校据此设计"问题驱动式"课程:为逻辑型学生设置开放性课题,为艺术型学生创设表现性任务,为社交型学生安排协作性项目,使各类学生都能在适度的挑战中获得突破。

实践路径的当代探索 北京师范大学附属实验中学的"学术护照"制度颇具创新性,这套动态评估系统记录每位学生的认知特征、学习风格与发展轨迹,教师团队据此制定"一师一案"指导计划,物理特长生可以提前研修大学课程,人文爱好者则可深度参与古籍修复项目,实现真正意义上的个性化成长。

在乡村教育领域,成都七中网校的"云上书院"模式值得关注,通过人工智能辅助系统,为偏远地区学生提供定制化学习方案:系统自动识别知识薄弱点生成个性习题集,根据认知偏好推荐学习资源,配合县域教师的针对性辅导,使不同基础的学生都能获得适切的发展支持。

回望那座被智慧扶正的斜塔,我们看到的不仅是古代匠人的巧思,更是穿越时空的教育真谛,当标准化教育面临瓶颈时,重拾"察形度势、顺势而为"的东方智慧,构建尊重差异、激发潜能的教育生态,或许正是破解当代教育困境的密钥,在这个充满不确定性的时代,让我们以鲁班的智慧为鉴,为每个独特的生命找到最适合的成长支点,让教育真正成为托举人生的艺术。