历史褶皱中的教育图景 陕西省乾县永泰公主墓的揭幕,让沉寂千年的壁画重见天日,当考古工作者拂去最后一层浮尘,一幅高1.76米、宽1.96米的《宫女图》完整呈现,画中九位宫女手持烛台、拂尘、团扇等器物,衣袂轻扬间凝固着盛唐气象,这幅创作于706年的壁画,不仅是艺术瑰宝,更是一本特殊的"教科书",以独特方式记录着唐代宫廷女性的生存智慧与教育密码。

图像叙事中的教育现场 壁画中前排左数第二位宫女尤为引人注目,其手持的象牙笏板暗藏玄机,这种本属男性官员的朝仪用具,在永泰公主墓中出现于侍女手中,暗示着墓主人特殊的政治地位,永泰公主李仙蕙作为中宗李显之女,其墓葬规格超越常规,这种逾制现象折射出武周时期女性地位的微妙提升,侍女手持笏板的细节,正是当时宫廷女性参与政务管理的具象写照。

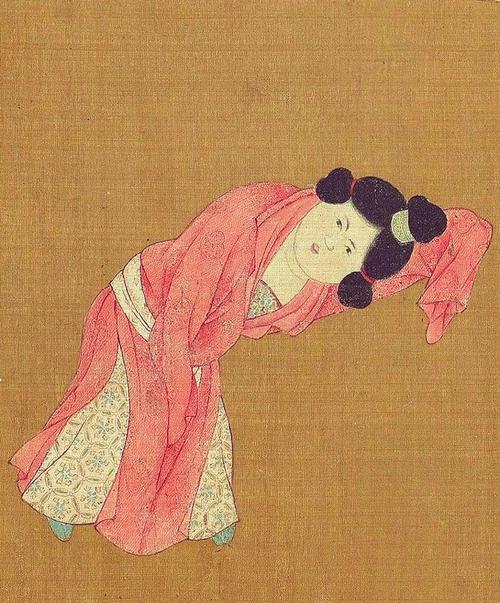

画中人物的服饰细节构成一部流动的礼仪教材,从云头履的丝绦系法到披帛的垂坠角度,从发髻的堆叠层次到裙裾的褶皱处理,每个细节都遵循着严格的宫廷仪轨,这些视觉符号构成完整的礼仪教学体系,年轻宫女通过观察模仿前辈的穿着举止,完成从民间少女到宫廷侍女的角色转换。

空间布局中的权力课堂 壁画构图中隐含着森严的等级教育,中心位置的捧盒侍女身形最为高大,其头饰的金翠步摇与旁人素银簪钗形成鲜明对比,这种视觉差异并非艺术夸张,而是真实再现了唐代宫女等级制度——六尚二十四司的职官体系通过服饰规制具象呈现,新入宫的少女首先要学习的,就是通过服饰纹样判断他人身份地位。

人物排列构成动态的教学场景,后排执拂尘的年长宫女微微前倾的身姿,与前排捧烛台少女回首相望的视线,恰似正在进行中的教导时刻,这种"老带新"的传帮带模式,正是唐代宫廷延续数百年的教育传统,年长宫女既要传授梳妆技巧、器物使用等实务技能,更要教导新人如何在复杂宫禁中保全自身。

器物符号中的生存教育 画中器具构成实用技能教材,莲花形烛台的持握角度、熏炉香灰的清理手法、团扇摇动的频率节奏,这些日常器物使用规范都需要系统学习,更精妙的是唾壶的摆放位置与拂尘的收纳方式,这些细节关乎皇室成员的起居安全,稍有差池即可能招致祸端。

装饰纹样中的隐喻教学同样精妙,宫女裙裾上的联珠对鸭纹样,既暗合"鸭知水暖"的吉祥寓意,又隐晦传达着"慎言守密"的生存智慧,发间插戴的忍冬花纹金钗,既是对坚韧品格的期许,也暗示着深宫生存需要冬忍夏熬的耐力,这些图案构成视觉化的品德教材,在潜移默化中完成对宫女的价值塑造。

美学教育中的精神塑造 壁画色彩运用堪称视觉修辞典范,朱砂与石绿的碰撞彰显盛唐气度,铅白与赭石的过渡晕染展现细腻层次,这种色彩搭配本身就是美学教育的活教材,年轻宫女在调制颜料、修补壁画的过程中,逐渐掌握色彩搭配的黄金法则,这种审美训练直接影响着日后对皇室服饰、宫室陈设的审美判断。

线条韵律中的性格教育更具深意,画家用"莼菜条"线描勾勒的衣纹,既展现吴道子画派的典型特征,更暗含对女性柔中带刚的品性期待,流畅的弧线塑造温婉表象,劲挺的折线暗藏骨力,这种刚柔并济的美学追求,正是宫廷期望宫女具备的理想性格。

当代教育的启示录 这幅千年壁画为现代教育提供独特镜鉴,其一,环境育人的重要性:唐代宫廷将教育元素融入日常器物、服饰纹样乃至建筑空间,这种沉浸式教育方式值得借鉴,其二,隐性课程的开发:壁画证明非文字的教育载体同样具有强大教化功能,这对当今的课程设计具有启发意义,其三,女性教育的多维性:古代宫女教育虽存时代局限,但其将技能培训、品德养成、审美教育有机融合的体系架构,仍具参考价值。

在西安博物院的教育实践项目中,工作人员以《宫女图》为蓝本开发出"唐代美学工作坊",学生们通过临摹壁画线条、复原妆容发式、演绎宫廷礼仪,在沉浸体验中理解历史,这种将文物转化为教育资源的创新尝试,正是对传统教育智慧的现代诠释。

当我们的目光穿透历史的烟尘,这幅斑驳壁画中的教育密码依然焕发着智慧之光,它提醒我们,真正的教育从来不是刻板的训诫,而是将知识转化为可感知、可体验、可传承的生活智慧,在永泰公主墓的壁画前,我们看到的不仅是唐代宫女的群像,更是一部鲜活的教育典籍,它用无声的语言讲述着超越时空的育人真谛。