冰的隐喻与教育启示

清晨的玻璃窗上凝结出一片冰花,孩童趴在窗边用指尖轻轻触碰,冰晶在温度中逐渐消融,这一瞬间的“冰的画”既是一场自然现象,也是教育的隐喻——短暂却深刻,脆弱却完整,冰的形成、变化与消逝,恰如生命与知识的流动过程,当我们将冰的物理属性与教育哲学结合,便能发现其背后隐藏的观察力培养、生命教育、艺术启蒙等多重价值。

自然观察:冰的微观世界与科学思维启蒙

冰的结晶过程是人类最早接触的“自然实验室”,在极寒天气中,水分子通过氢键形成六边形对称结构,最终呈现出千变万化的冰晶图案,教师可以引导学生用放大镜观察冰花,记录其分支角度、纹路走向,甚至通过控制温度与湿度进行实验,哈尔滨某小学曾组织学生在零下20℃的户外放置不同浓度的糖水,观察结晶差异,这种实践不仅让学生理解“过冷水”“晶核形成”等概念,更培养了“假设-验证”的科学思维。

冰的脆弱性本身也是一种教育工具,当学生试图保存一片冰花时,会发现任何外力的介入都可能破坏其完整性,这促使他们思考自然规律的不可逆性——正如古希腊哲学家赫拉克利特所说:“人不能两次踏入同一条河流。”冰的短暂存在教会孩子尊重客观规律,而非强行干预。

生命教育:从冰的消融到对“无常”的接纳

日本幼儿园曾设计过一堂特殊的生命教育课:让孩子们在冬日清晨收集树叶上的薄冰,将其置于掌心观察融化过程,当冰化为水珠从指缝流走时,教师会引导讨论“为什么美丽的事物无法长久留存”,这种体验式教学将抽象的“生命有限性”转化为具象感知,一名学生在日记中写道:“冰画消失了,但我的眼睛记住了它。”

这种教育方式暗合存在主义哲学中“向死而生”的理念,冰的消亡不是终点,而是形态的转换——融水渗入土壤,蒸发后再次凝结,通过这一循环,孩子能初步理解生命并非线性终结,而是能量与记忆的延续,加拿大教育学者玛丽安·韦伯指出:“让孩子接触自然物的消亡,能帮助他们建立对生命更深层的共情。”

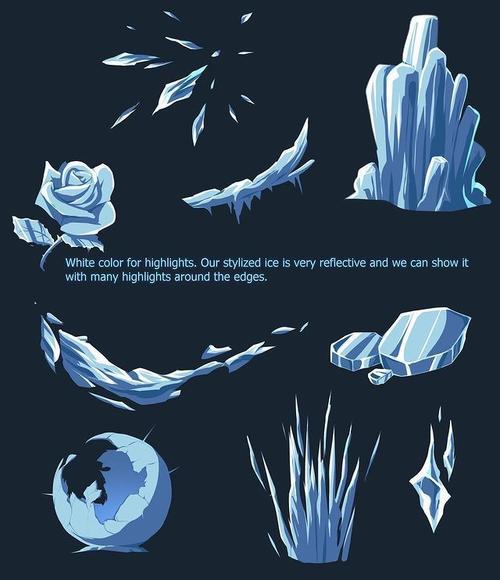

艺术启蒙:冰的肌理与创造性表达

冰的随机性纹理为艺术创作提供了独特素材,瑞典艺术家乌尔丽卡·海德曼曾邀请儿童在结冰的湖面上用颜料与光线创作“冰面大地艺术”,随着日照增强,作品逐渐变形直至消失,这种“短暂艺术”打破了传统美术对“永恒性”的追求,转而强调过程的体验价值。

在教育场景中,教师可以鼓励学生用拓印、摄影或速写记录冰的形态,北京某中学美术课曾开展“冰的二十四小时”项目:学生每隔一小时拍摄同一块冰在融化过程中的形态变化,最终拼接成动态影像,这种创作不仅锻炼了观察力,更让学生领悟到“美存在于每个变化的瞬间”,正如法国雕塑家罗丹所言:“世界中从不缺少美,而是缺少发现美的眼睛。”

跨学科融合:冰的物理特性与文化符号

冰的教育价值还体现在学科交叉性上:

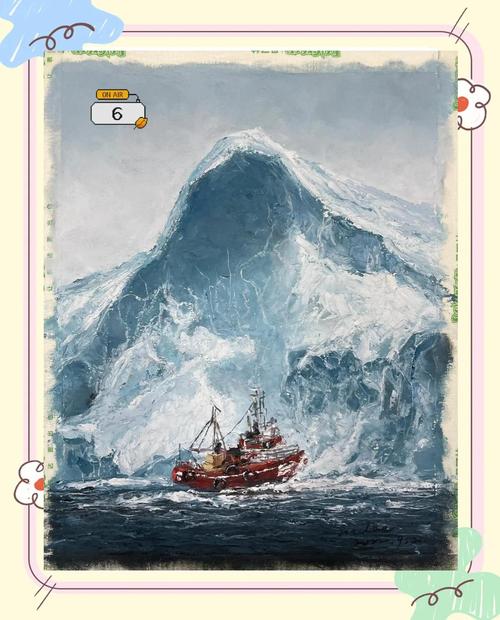

- 物理学:通过冰的密度实验(冰浮于水)探讨分子结构;

- 地理学:分析极地冰川消融与气候变暖的关联;

- 文学:对比《红楼梦》中“琉璃世界白雪红梅”与艾青《冬天的池沼》的意象差异;

- 社会学:研究因纽特人利用冰屋生存的智慧。

芬兰一所学校曾以“冰”为主题开展项目制学习:学生小组需设计一座承重500克的冰桥,在失败-改进的过程中,他们综合运用了建筑学、材料力学与热力学知识,这种跨学科实践打破了知识壁垒,让学习回归真实问题。

情感教育:冰的温度与心灵的联结

冰的寒冷属性常被用于情感教育,韩国心理教师金允儿设计过“破冰游戏”:让冲突中的两个孩子共同雕刻一块冰,直至核心露出包裹的合影照片,随着冰层剥落,孩子们在协作中重建信任,冰在此成为情感隔阂的具象化载体。

另一种实践是“冰封时间胶囊”,学生将写给未来自己的信密封在冰盒中,待春天融化后取出,这种仪式既是对时间的具象感知,也暗示着“有些话语需要等待合适的温度才能被听见”,正如德国教育家福禄贝尔所说:“教育是顺其自然的活动,如同种子在适当条件下发芽。”

在消逝中寻找永恒的教育真谛

冰的画终将融化,但其留下的水痕会折射出彩虹,教育的本质亦在于此——不是灌输静态知识,而是培养感知世界、理解变化、创造意义的能力,当我们教会孩子凝视一片冰花的绽放与消逝时,他们收获的不仅是科学认知,更是一种超越物质存续的生命智慧:短暂与永恒本是一体两面,而教育的终极目标,是让人在有限中看见无限。