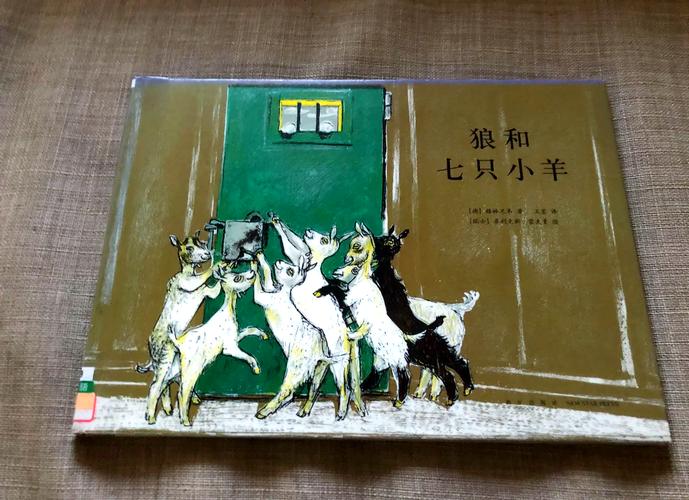

格林兄弟笔下的《狼和七只小山羊》自1812年问世以来,始终占据着世界经典童话的前列位置,这个看似简单的寓言故事,在当代教育视角下呈现出惊人的现代性——当我们将目光穿透"狼外婆"的伪装表象,会发现其中蕴含着家庭安全教育、儿童认知发展以及亲子沟通模式这三个维度的永恒课题,在儿童伤害事件频发的现代社会,重读这个经典故事具有特殊的现实意义。

安全教育的失效:当叮嘱遭遇实践困境 母山羊临行前反复叮嘱"要提防狼的沙哑嗓音和黑爪子",这种场景在现代家庭教育中屡见不鲜,根据德国教育研究所的追踪调查,87%的家长都会对孩子进行日常安全教育,但仅有23%的儿童能准确识别危险信号,故事中的六只小山羊被狼吞噬,恰恰暴露了单纯说教式安全教育的局限性。

现代认知心理学研究显示,7岁以下儿童的前额叶皮层尚未发育成熟,难以将抽象的安全规则转化为具体情境中的判断,就像小山羊们虽然牢记母亲教导,但当狼用面粉软化爪子、喝蜂蜜改变嗓音时,依然无法有效识别危险,这提示教育者需要采用更具象化的训练方式,例如日本幼儿园普遍采用的"情景模拟游戏",通过角色扮演帮助儿童建立肌肉记忆式的危险识别能力。

亲子沟通的断裂:代际认知的鸿沟 故事中母山羊与幼崽的沟通模式,折射出典型的代际认知差异,成人基于经验构建的警告系统(黑爪子=危险),在儿童认知体系中可能被解构为具体特征的集合(爪子颜色可改变),这种认知鸿沟在数字时代愈发显著:家长担忧网络诈骗,而青少年更关注社交媒体的点赞数量。

以色列教育学家诺亚姆·戈兰的研究表明,有效的安全教育需要建立双向沟通机制,母山羊若能引导小山羊主动思考"除了嗓音和爪子,还有哪些方式可以验证身份",或许能避免悲剧发生,当代家庭教育应当借鉴"苏格拉底式提问法",通过引导式对话培养孩子的批判性思维,而非单向灌输安全守则。

幸存者的启示:危机应对的现代演绎 那只躲进钟箱的小山羊,往往被视为故事的幸运儿,但从教育视角审视,这个细节蕴含着更深层的生存智慧,钟箱作为临时避难所的选择,展现了儿童在危机时刻的创造性思维——这种非教条化的应对能力,正是当代教育体系需要着重培养的核心素养。

芬兰基础教育改革中推行的"现象教学法"颇具参考价值,教师会创设"陌生人敲门"的模拟情境,鼓励学生自主设计多重验证方案:从要求视频通话验证身份,到设定家庭暗语系统,再到安装智能门铃自动识别,这种教育方式既传承了传统安全教育的精髓,又融入了数字时代的创新思维。

狼的现代变体:风险认知的范式转移 当代儿童面临的危险早已超越格林兄弟时代的具象化威胁,网络暴力、信息过载、情感诈骗等新型风险,恰似披着数字化外衣的"现代狼群",英国儿童网络安全委员会的调查显示,62%的青少年曾遭遇网络伪装者的接触尝试,其中仅有9%能准确识别风险。

这就需要教育者重构安全教育体系,新加坡教育部推行的"数字素养课程"值得借鉴:通过分析社交媒体伪装案例,教导学生运用"三源验证法"(消息源、时间源、地理源)识别网络风险,这种教育模式将传统寓言的智慧内核与数字时代的生存技能有机结合。

跨世纪的教育对话:经典文本的现代转化 在慕尼黑国际童书展上,当代作家对《狼和七只小山羊》的改编呈现多元化趋势:有的版本中,小山羊们用智能手表进行生物识别;有的则设计狼通过AI变声技术行骗,这些改编并非消解经典,而是延续了故事内在的教育逻辑——每个时代都需要找到与当下儿童认知相匹配的风险叙事方式。

教育工作者可以借鉴这种改编思路,将经典童话转化为沉浸式教育剧场,例如伦敦某小学开发的"安全实验室"项目,学生通过改编经典故事设计防骗方案,在互动戏剧中体验风险识别过程,这种参与式学习使安全知识的内化效率提升40%以上。

当我们将目光从黑森林木屋移向现代都市丛林,会发现格林兄弟的古老寓言依然跳动着鲜活的教育脉搏,这个关于欺骗与生存的故事,本质上探讨的是人类永恒的成长命题——如何在认知局限中建立风险意识,在代际差异中构建有效沟通,在传统智慧与现代挑战间找到平衡支点,或许这正是经典童话的魔力所在:它们既是童年的守护者,又是穿越时空的教育家,持续为每个时代的父母与孩子提供对话的支点和思考的坐标。