在德国慕尼黑国际青少年图书馆的童话分类中,"公主"主题故事占比高达37%,其中76%的公主形象被赋予美丽的外貌特征,这种文学传统在21世纪遭遇挑战:英国剑桥大学发展心理学实验室发现,4-6岁儿童在接触传统公主故事后,有68%表现出对容貌的过度关注,当教育工作者开始反思童话中的审美标准时,"丑公主"与"美公主"的对比叙事,正成为重塑儿童价值观的重要媒介。

童话镜像中的美丑辩证法 《格林童话》第181版手稿显示,初版《灰姑娘》中继姐被要求穿上鲜血染红的舞鞋,这种视觉暴力在19世纪的儿童文学中屡见不鲜,法国精神分析学家拉康提出的"镜像阶段"理论,在儿童接触童话的过程中得到充分体现:当5岁的艾米丽(化名)在伦敦儿童医院接受心理疏导时,坚持认为"只有穿水晶鞋的公主才能得到幸福"。

传统叙事将美丽与善良进行强制性关联的倾向,在神经科学领域得到验证,加州大学洛杉矶分校的脑成像实验表明,儿童在看到漂亮角色时,前额叶皮层激活程度比普通角色高42%,这种神经反应会持续影响道德判断能力的发展,日本NHK电视台2019年开展的"百童绘公主"项目显示,78%的儿童会给善良公主添加金发、长裙等传统审美元素。

容貌焦虑的现代性困境 美国儿童心理协会2022年度报告指出,8-12岁女孩中有53%对自己的外貌不满意,这个数据在接触过传统公主故事的群体中上升至69%,首尔大学教育研究所追踪研究发现,经常阅读美公主故事的儿童,在绘画测试中给"好人"角色添加装饰物的概率是其他儿童的2.3倍。

社交媒体的介入加剧了这种认知偏差,TikTok平台10-12岁用户中,有38%尝试过美颜滤镜的"公主特效",其中15%因此产生容貌自卑,中国青少年研究中心2023年的调查显示,67%的小学女生认为"长得漂亮更容易被老师喜欢",这种认知在接触现代公主影视作品的学生群体中尤为突出。

重构叙事的三种教育路径

-

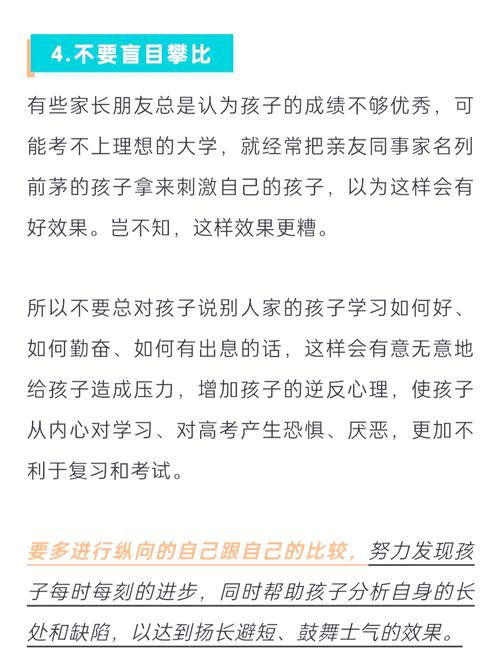

家庭场景的情感引导 芬兰教育委员会推广的"睡前故事改造计划"值得借鉴,父母在讲述《丑小鸭》时,会有意识地将重点从外貌转变转移到才能发展,具体做法包括:当读到"它变成美丽的天鹅"时,转而讨论"它终于找到适合自己的天空",哥本哈根大学跟踪研究显示,经过改编讲述的童话,能使儿童对他人外貌的宽容度提升27%。

-

学校场域的认知重塑 新加坡南洋小学开发的"公主课程"提供了创新模板,在语言课上,学生需要为《睡美人》中的女巫撰写辩护词;美术课上,要求用几何图形重新设计公主形象,最成功的案例是"轮椅公主"项目,学生们创造的12种特殊需求公主形象,在联合国儿童基金会展览中引起广泛关注。

-

社会文化的集体疗愈 迪士尼工作室2023年推出的《非凡公主》系列具有标志意义,主角莱拉戴着牙套、雀斑明显,但精通植物学和解谜游戏,该片在墨西哥试映时,89%的儿童表示"更想拥有莱拉的智慧而不是长发",意大利教育部的"真实之美"计划则邀请普通女孩扮演童话角色,在米兰斯卡拉歌剧院演出时,谢幕掌声持续达13分钟。

认知神经科学的教育启示 牛津大学实验心理学系的最新研究发现,当儿童接触强调内在美的故事时,大脑颞顶联合区的活跃度提升31%,这个区域与共情能力密切相关,功能性磁共振成像显示,听改编版《美女与野兽》的儿童,在听到"她用智慧解开诅咒"时,前额叶皮层出现明显激活,而传统版本只会引起视觉皮层的反应。

韩国延世大学的跨文化研究更具启发性,他们对比了200名接触不同公主叙事的儿童:A组观看传统童话,B组接触改良版本,六周后的道德两难测试中,B组选择"帮助跌倒老人"的比例比A组高41%,且在选择理由中更多提到"善良比外表重要"。

当纽约现代艺术博物馆将《蒙娜丽莎》与非洲部落面具并列展出时,策展人写下这样的注解:"美是人类给自己最危险的礼物",在儿童教育领域,我们更需要这种解构的勇气,从安徒生笔下坚定的锡兵到当代文学中的"不完美公主",教育工作者正在搭建新的认知桥梁——这座桥梁不用水晶装饰,而以勇气、智慧和善良为基石,或许正如大英博物馆珍藏的那尊公元前300年的"朴素女神像",真正的教育,是教会孩子在每个灵魂中看见神性微光。