当笼舍成为孤岛

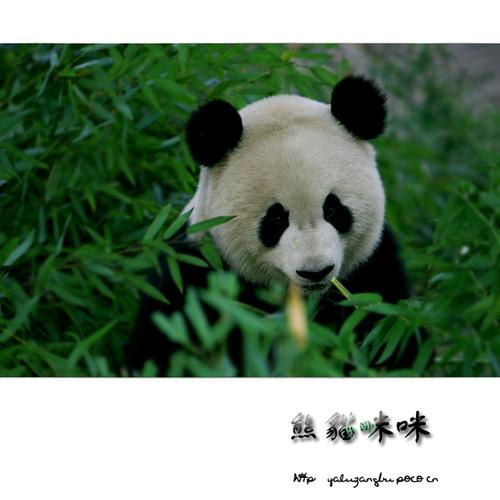

秦岭深处的动物保护中心里,五岁的熊猫咪咪正机械地重复着绕圈踱步的动作,它的毛发失去了野生大熊猫特有的油亮光泽,眼神呆滞地望向游客如织的玻璃幕墙,这个本应在竹海里自由翻滚的生命,此刻却像被按下暂停键的玩偶,日复一日丈量着十平方米的方寸之地。

保育员王敏的记录本上,详细记载着咪咪的异常行为:连续三周拒绝进食新鲜箭竹,对饲养员的呼唤毫无反应,昼夜节律完全紊乱,更令人忧心的是,在近期群体放归训练中,咪咪表现出对其他熊猫幼崽的强烈攻击性——这种反常举动,在人工繁育的大熊猫群体中实属罕见。

动物行为学家通过红外相机捕捉到的画面显示,咪咪在深夜会突然惊醒,用前掌疯狂抓挠隔离栏,这种行为持续二十分钟后转为蜷缩呜咽,热成像数据显示,此时它的体温会骤降1.2℃,呈现出典型的创伤应激反应。

孤独的生态密码

在野生大熊猫的生存法则中,"孤独"本是刻在基因里的生存智慧,成年大熊猫每天需要进食12-38公斤竹子,这迫使其形成独居习性以避免资源竞争,但这种生理性独居与心理性孤独存在本质差异——前者是主动选择,后者是被动承受。

成都大熊猫繁育研究基地的追踪数据显示,人工环境中成长的熊猫幼崽,其社会性游戏时间不足野外个体的1/3,更值得注意的是,这些圈养熊猫在遇到同类时,表现出明显的社交认知缺陷:63%的个体无法正确解读同类发出的友好信号,82%的个体缺乏领地意识。

咪咪的特殊经历加剧了这种困境,它在三个月大时因母亲患病被人工隔离喂养,错过了学习熊猫社会语言的黄金期,就像人类婴儿需要母婴互动来发展情感认知,熊猫幼崽也需要通过撕咬游戏、肢体接触来建立社会关系图谱。

孤独的连锁反应

在持续半年的行为矫正过程中,保育团队发现了令人震惊的变化,咪咪的刻板行为不仅没有改善,反而衍生出新的异常:开始出现强迫性理毛行为,某块皮毛已被舔舐至溃烂;对丰容玩具完全失去兴趣,却对倒影中的自己产生病态依恋。

脑部CT扫描显示,咪咪的海马体体积较同龄熊猫缩小15%,这与长期应激导致的神经发育迟滞高度相关,更严重的是,其尿液皮质醇浓度持续超标,免疫系统功能已出现衰退迹象——这些都在印证着"孤独"对生命的系统性摧残。

当工作人员尝试引入同龄熊猫进行社交干预时,咪咪表现出强烈的排斥反应:心跳加速至每分钟140次(正常静息心率70-80次),呼吸频率提高三倍,这种生理指标的剧烈波动,揭示着它已完全丧失处理社会关系的能力。

重建生命的联结

转折出现在一个雨后的清晨,保育员冒险将咪咪的笼舍与半野生训练区连通,这个区域模拟自然生境,有溪流、坡度变化和原生竹林,监控视频记录下震撼的一幕:当第一缕山风裹挟着湿润的竹叶气息涌入铁笼时,咪咪突然停止踱步,鼻翼剧烈翕动着。

接下来的三个月,保育团队采用渐进式环境疗法:先是引入带有同类气味的竹枝,接着播放野外熊猫的通讯录音,最后在可视屏障后安排熊猫伙伴,令人惊喜的是,咪咪开始主动靠近气味源,对录音中的熊猫叫声产生回应,甚至隔着玻璃模仿其他熊猫的进食姿势。

在第七次群体接触尝试中,当同龄熊猫"壮壮"笨拙地递来一根竹枝时,监控器前的专家们屏住了呼吸,咪咪迟疑了足足两分钟,最终用前掌轻轻触碰了竹枝——这个简单的动作,标志着封闭的心灵世界裂开第一道缝隙。

生命教育的启示录

咪咪的故事像面多棱镜,折射出现代教育的深层困境,某国际儿童发展研究机构的报告显示,城市儿童平均每日户外活动时间不足47分钟,与电子屏幕的互动时长却是前者的六倍,这种"数字孤岛"现象,与咪咪的困境形成惊人呼应。

教育工作者可以从熊猫康复计划中获得启示:北京某小学开展的"生命联结"课程,让孩子们参与流浪动物救助,结果发现参与者的共情能力测试得分提升38%;上海自然博物馆的"触觉认知"项目,通过盲摸自然标本训练,显著改善了自闭症儿童的社交意愿。

更具突破性的是深圳某创新学校打造的"生态教室":在这个布满苔藓、流水的空间里,学生们需要合作照顾动植物,两年跟踪数据显示,该班级学生的冲突事件减少72%,团队协作评估得分跃升41个百分点——这证明生命教育的本质,在于重建人与万物之间的情感联结。

当夕阳为咪咪的笼舍镀上金边,这个曾经孤独的灵魂正在学习如何做一只真正的熊猫,它的故事提醒我们:每个生命都是宇宙的涟漪,教育的终极使命,或许就是教会我们聆听这些涟漪相遇时的和鸣,在这个日益疏离的时代,重新理解孤独的价值,在联结中寻找生命的意义——这不仅是咪咪的救赎之路,更是人类文明的必修课。