在儿童文学的花园里,张秋生先生创作的《豌豆花儿》是一朵常开不败的奇迹之花,这个看似简单的童话故事,以豌豆植株的生命周期为叙事线索,蕴含着深邃的生命教育智慧,作为教育工作者,我们应当深入挖掘这个文本的教育价值,让这朵朴素的豆科植物之花,在当代儿童教育实践中绽放出新的光彩。

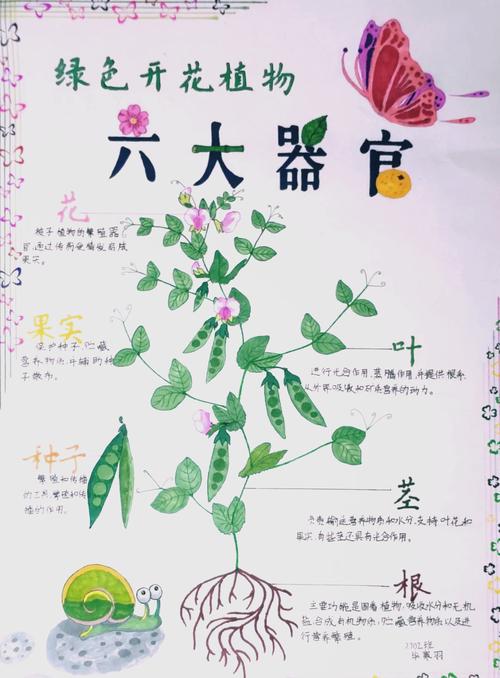

自然生命的具象化启蒙 《豌豆花儿》用细腻的笔触勾勒出豌豆从开花到结果的完整历程,这个过程本身就是一个完整的生命教育范本,在教学中,我们可以引导学生观察真实豌豆植株的生长:当学生亲眼见证豌豆藤蔓攀援生长的执着,触摸豆荚从柔软到坚硬的质地变化,体会种子迸发新生的力量时,抽象的生命概念就转化为可感知的具象经验。

北京某实验小学曾开展"与豌豆共成长"主题课程,学生们在种植日记中记录道:"豌豆苗第7天就比我的铅笔还高了,它们像在和时间赛跑",这种直接的观察体验,远比教科书上的文字描述更能建立儿童对生命成长的真实认知,教育者要善用这类自然素材,将生命教育融入日常观察,培养儿童对生命现象的敏感度。

生命价值的多元认知构建 故事中不同角色对豌豆花的价值判断,恰似一面多棱镜,折射出生命价值认知的多样性,蝴蝶眼中的审美价值,蜜蜂认知的实用价值,与豆茎坚守的传承价值,构成理解生命意义的三重维度,这种多维度的价值呈现,为儿童提供了辩证思考的绝佳素材。

在课堂实践中,可组织"生命价值辩论会",让学生分别扮演故事角色进行观点阐述,深圳某重点小学的教学案例显示,经过角色代入式讨论,72%的学生能够自主提出"每个生命都有独特价值"的观点,这种教学方式既锻炼了逻辑思维,又培养了共情能力,使儿童学会用多元视角理解生命意义。

生命教育的叙事化实施路径 《豌豆花儿》的成功之处在于将深刻的哲理包裹在童趣盎然的叙事中,教育工作者应当借鉴这种叙事智慧,将生命教育转化为可感知的故事形态,例如在讲解植物传粉时,可以设计"小蜜蜂的采蜜日记"情境教学;在探讨生命传承时,采用"种子旅行记"的角色扮演游戏。

上海某幼儿园的创新实践颇具启示:教师将种植区改造为"豌豆童话王国",孩子们通过照顾豌豆植株获得"精灵勋章",在游戏化情境中自然领悟责任与成长的关系,这种沉浸式教育将知识传授升华为情感体验,符合儿童认知发展的阶段性特征。

挫折教育的自然隐喻 故事中豌豆花面对风雨考验时的坚韧,为挫折教育提供了绝佳的隐喻载体,当现代儿童普遍存在抗挫折能力较弱的现象时,这个自然故事展现出独特的教育价值,教育者可以引导学生观察现实中的植物逆境生长:被风雨吹歪的茎秆如何自我矫正,受损叶片怎样萌发新芽。

某特殊教育学校的实践表明,长期参与植物养护的儿童,其挫折应对能力提升显著,有位自闭症儿童在观察日记中写道:"豌豆苗被碰断了,但它从旁边又长出新芽,像在说'没关系'。"这种自然启示往往比说教更能触动心灵。

合作共生的生态启蒙 故事中昆虫与植物的互动,暗含着生态教育的珍贵线索,当代教育亟需培养儿童的生态意识,而《豌豆花儿》恰好提供了生动的教学切入点,通过构建"豌豆花生态系统"模型,学生可以直观理解传粉昆虫与植物的共生关系,认识生态系统中的物质循环。

杭州某国际学校的跨学科项目值得借鉴:科学课观察豌豆生长,语文课创作生态童话,美术课绘制食物链图谱,这种立体化教学使知识学习转化为生态意识的培养,82%的参与学生表示开始主动关注校园生态环境。

传统文化与现代教育的融合 这个中国童话中蕴含的"生生不息"哲学,与传统文化中的生命观一脉相承,在教学实践中,可将豌豆生长过程与二十四节气结合,让儿童在观察物候变化中理解"春生夏长"的古老智慧,同时对比西方童话中的生命叙事,培养文化比较意识。

成都某文化特色学校开发的"豌豆文化课程",将农事谚语、传统饮食、民俗故事融入教学,学生不仅学习现代生物学知识,还亲手制作豌豆黄、参与立夏称重等传统活动,实现文化传承与生命教育的有机统一。

教育实践的创新延伸 基于《豌豆花儿》的教育创新具有广阔空间,数字时代可以开发AR种植应用程序,让学生通过虚拟现实观察微观世界的生命奇迹;开展"全球豌豆计划",与不同气候区的学校进行种植数据对比;建立"生命教育植物图谱",形成系统的课程资源库。

值得注意的是,任何教育创新都应回归本质,广州某教育机构过度依赖智能种植箱,反而造成学生观察能力下降的案例提醒我们:科技手段必须服务于教育本质,不能取代真实的生命接触。

《豌豆花儿》就像一粒教育的种子,当我们以专业和爱心精心培育,它就能在儿童心田绽放出理解、尊重、珍爱生命的智慧之花,这个朴素的故事启示我们:最好的生命教育就蕴藏在自然规律之中,教育者的使命是搭建儿童与自然对话的桥梁,让每个幼小心灵都能听见生命拔节的美妙声音,在这条教育之路上,我们既是园丁,也是永远的学习者,与孩子们共同见证生命教育的永恒魅力。