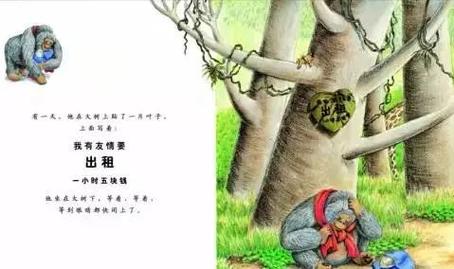

当大猩猩在森林里竖起"我有友情要出租"的告示牌时,这个充满童趣的意象犹如一面魔镜,不仅折射出现代儿童的情感荒漠,更映照出成人世界对儿童社交能力培养的集体性失语,方素珍笔下的童话寓言,以看似稚拙的叙事笔触,撕开了当代教育场域中一个被刻意忽略的创口:在标准化教育体系与数字化生存的双重夹击下,儿童正在经历前所未有的社交异化危机。

社交荒漠化的童年图景

大猩猩端坐树下等待"租客"的经典场景,恰是当代儿童社交困境的绝妙隐喻,调查数据显示,城市儿童日均自由社交时间不足1.5小时,较二十年前缩减67%,当教育剧场化、社交程序化成为常态,孩子们像被装进透明容器的蝴蝶,看似近在咫尺实则永远隔着重重的玻璃屏障,某重点小学的心理咨询案例显示,42%的三年级学生无法准确描述"好朋友"的定义,将"同桌""邻居"等物理空间概念等同于情感联结。

在数字化浪潮冲击下,这种社交异化呈现出更复杂的样态,某教育机构追踪研究发现,8-10岁儿童使用社交媒体的平均时长已超过真实社交时间,虚拟点赞替代了操场追逐,表情包覆盖了眼神交流,就像故事中大猩猩执着于用沙漏计量"友情时长",现代儿童正将情感交流简化为可量化的数据交换,这种异化的社交模式正在解构人际关系的本质。

这种社交能力的退化具有显性的行为表征,幼儿园教师普遍反映,新生代儿童在冲突解决、情感表达、共情理解等基础社交技能上呈现明显退化趋势,某儿童发展研究中心的对比实验显示,相较于十年前的同龄人,当代儿童在"陌生人情境应对"测试中的自主社交意愿下降38%,焦虑指数上升52%。

情感教育的历史性断裂

传统教育体系对社交能力培养的认知偏差,造就了系统性的教育盲区,在标准化考评体系下,情感教育始终处于课程体系的边缘地带,某省基础教育课程设置分析显示,明确标注"社交能力培养"的教学目标仅占所有课时的2.3%,且多流于形式化的集体活动,这种结构性缺失导致儿童社交发展呈现"自然生长"的原始状态。

家庭教养方式的代际转变加剧了这种断裂,独生子女政策影响下的"漏斗式养育",造就了大量"情感失语"的家长群体,某家庭教育调研显示,65%的家长将"培养社交能力"等同于"组织玩伴聚会",仅有12%的家长能系统描述社交能力的具体维度,这种认知局限导致家庭教育在儿童社交发展中的引导作用严重弱化。

教育者专业素养的滞后性更形成恶性循环,师范院校培养体系中,儿童社会性发展相关课程不足总课时的5%,导致教师普遍缺乏科学的干预策略,某地教师培训调查显示,83%的小学班主任处理儿童社交冲突时仍采用"各打五十大板"的粗放方式,仅9%的教师能运用专业方法引导儿童自主解决问题。

重构社交能力的教育路径

文学疗愈在情感教育中具有不可替代的独特价值。《我有友情要出租》通过拟人化叙事,为儿童搭建了安全的情感实验场域,上海某实验小学的实践表明,通过"大猩猩日记"创作活动,儿童对社交挫折的认知共情能力提升41%,这种移情训练帮助孩子超越具象冲突,在符号层面完成社交策略的认知重构。

情境化教学法的革新正在打开新的可能性,北京某创新学校开发的"森林社交课",将操场改造为童话情境场,儿童通过角色扮演自然习得社交技能,跟踪数据显示,参与项目的儿童在6个月内主动社交频次增加2.3倍,冲突解决效率提升65%,这种具身认知模式打破了传统说教的局限性。

家校社协同机制的建立是破局关键,杭州某社区推行的"三角成长计划",通过家长工作坊、教师赋能营、社区游戏日三维联动,构建社交能力培养的支持网络,实施两年后,该社区儿童社交焦虑筛查阳性率下降27%,同伴接纳度提升34%,这种系统化干预模式证明,儿童社交发展需要教育生态的整体变革。

当大猩猩最终撕下出租告示时,这个象征性动作暗示着社交能力培养的本质回归:友情不是待价而沽的商品,而是需要用心培育的生命联结,在人工智能即将突破图灵测试的今天,我们比任何时候都更需要守护人类最珍贵的社交本能,这不仅是教育工作者的专业使命,更是文明存续的人文根基,方素珍用童话的钥匙打开了一扇门,门后是等待我们共同探索的教育新大陆。