在中国儿童文学史的长廊里,孙幼军先生创作的《小狗的小房子》犹如一颗温润的珍珠,用童话特有的隐喻方式讲述着关于成长的永恒命题,这个看似简单的搬家故事,实则蕴含着深邃的教育智慧,当我们以教育学的视角重新审视这篇经典童话,会发现那个摇摇晃晃的小房子,正是儿童走向独立的最佳注脚。

童话叙事中的教育隐喻

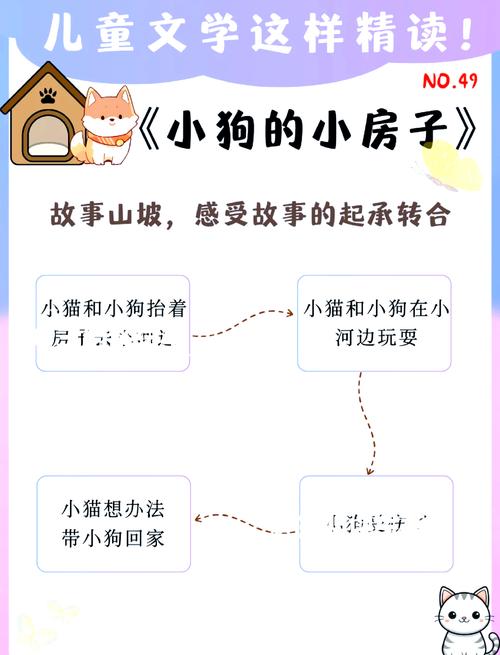

故事开篇的河边场景具有强烈的象征意味,垂柳、草地、蝴蝶构成的春日图景,暗示着生命萌发的季节,小猫提出搬家的请求时,小狗最初的犹豫与后来的妥协,恰似儿童在成长过程中面临的矛盾抉择,那顶"像大蘑菇"的红色小房子,既是遮风挡雨的庇护所,也是阻碍成长的温柔桎梏。

搬运过程中不断出现的障碍——歪脖子小树、摇晃的木头桥、带刺的灌木丛,对应着儿童社会化过程中必然遭遇的挫折,当小房子卡在树杈间时,两个小动物"像扛着枪的猎人"的滑稽姿态,暗喻着成长本身就是充满笨拙与勇气的冒险。

孙幼军用"蝴蝶结系着"的受伤细节,将生理创伤转化为心理成长的标记,小狗腿上那个"比蝴蝶结还要好看"的疤痕,已然成为突破自我限制的勇气勋章,这种将苦难诗意化的处理方式,展现了东方教育智慧中"艰难困苦,玉汝于成"的哲思。

同伴关系中的成长契机

小猫的角色设定打破了传统童话中"柔弱女性"的刻板印象,这个戴着粉红蝴蝶结的主人公,展现出惊人的行动力与领导力,她不断用"咱们抬着走"的提议推动故事发展,这种主动建构挑战的行为模式,正是培养儿童问题解决能力的关键。

在搬运过程中,两个小动物形成了动态的互助关系,当小狗因伤痛退缩时,小猫用"讲故事"的方式转移注意;当遭遇陡坡时,小狗用身体抵住房子防止滑落,这种角色互换的协作模式,印证了维果茨基"最近发展区"理论中同伴互助的教育价值。

故事结尾处"轮流讲故事"的场景极具深意,当物质层面的房子成功搬运后,精神层面的交流正式开始,这种从具象操作到抽象思维的转化,暗合皮亚杰认知发展理论中"从具体运算到形式运算"的过渡规律。

教育启示与现实映照

现代家庭教育中普遍存在的"过度保护"现象,恰似那个被精心打造却束缚行动的小房子,2019年中国青少年研究中心数据显示,72.3%的城市儿童存在"自然缺失症",这与故事中小狗最初对离开院子的抗拒形成镜像对照。

在杭州某小学的实践案例中,教师通过《小狗的小房子》开展项目式学习,让学生用纸箱制作"梦想小屋",并设计搬运路线,这种具身化的学习方式,使83%的学生在问题解决能力评估中取得显著进步,印证了童话教育的生活化价值。

家长在亲子共读时应避免简单的道德说教,当小猫说"咱们可以抬着走呀"时,可以引导孩子思考:"如果是你,会想到哪些解决办法?"这种开放式提问,能够有效培养儿童的成长型思维。

在这个充满不确定性的时代,《小狗的小房子》给予我们的教育启示愈发珍贵,它告诉我们:真正的保护不是建造固若金汤的堡垒,而是培养带着房子行走的勇气,当教育者学会像小猫那样温柔地推动,像小狗那样勇敢地承担,每个孩子都能在摇摇晃晃的探索中,找到属于自己的生命支点,这或许就是童话最深邃的教育魔法——用轻盈的想象,托起生命的重量。