跨越时空的寓言文本

在浙江省瑞安市飞云江畔的彭文席纪念馆,一块泛黄的手稿静静陈列在玻璃柜中,1955年春天,这位乡村教师在批改完学生的作文后,望着窗外绵绵春雨,突然想起童年时母亲讲述的寓言,提笔写下仅700余字的《小马过河》,这个看似简单的故事,却在半个多世纪的教育实践中持续发酵,成为影响数代中国人的精神密码。

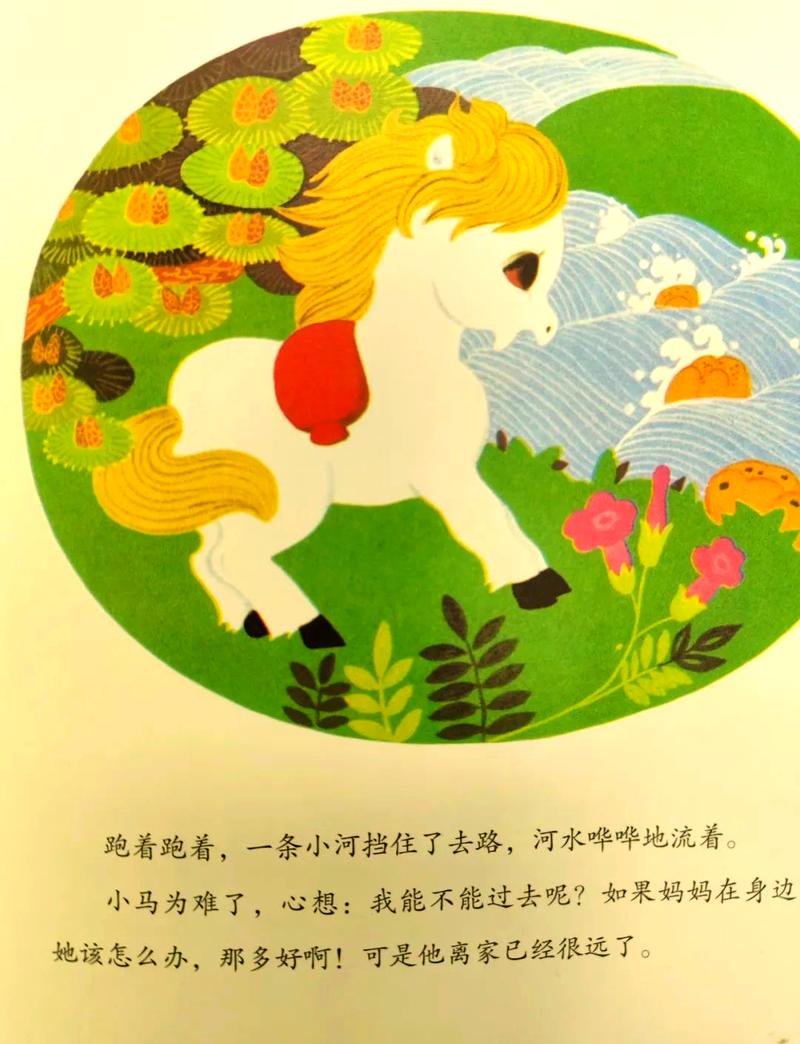

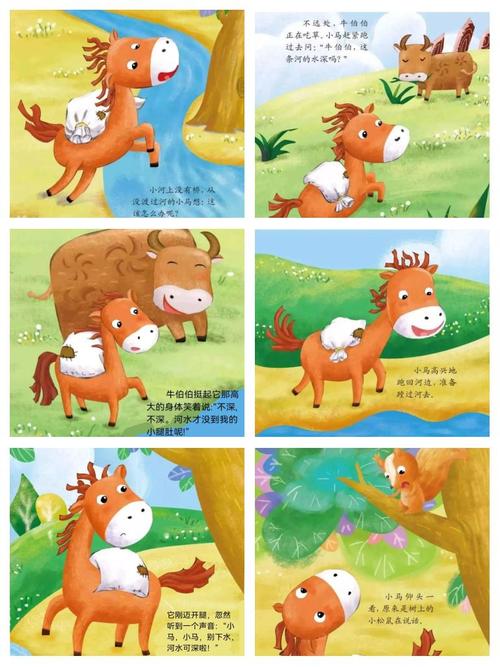

原始版本中,老马让小马驮麦子过河的场景设定极具农耕文明特征,小松鼠"昨天刚淹死同伴"的警示,老牛"水很浅"的保证,构成了认知冲突的典型情境,在1957年入选人教版小学语文教材时,编辑将麦子改为更符合新时代特征的"粮食",使文本获得了超越时代的生命力,这种改编恰恰印证了故事内核的永恒性——在经验与权威之间,每个个体都需要找到自己的认知路径。

认知觉醒的三重维度

当小马面对河流时,松鼠的警告与老牛的保证形成了认知光谱的两极,这种二元对立恰恰是儿童认知发展的必经阶段,瑞士心理学家皮亚杰的"发生认识论"指出,7-12岁儿童正处于具体运算阶段,需要具体经验来突破自我中心思维,故事中的河水深度,本质上是个体化的认知尺度——对于1.42米的老牛是"刚没小腿",对0.3米的松鼠却是灭顶之灾。

老马的智慧在于其教育方法论,她没有直接给出答案,而是用"孩子,光听别人说是不行的"这句话,构建了体验式学习的完整闭环,这种教学理念与杜威"做中学"的理论不谋而合,强调直接经验在知识建构中的核心地位,当小马的蹄子触到河水,水流冲刷的触感、阻力变化的肌体记忆,共同构成了不可替代的具身认知。

文本中潜藏的时间维度常被忽视,小马两次往返耗时约三小时,这个"试误"过程恰恰是认知升级的关键,美国教育学家布鲁纳曾指出,发现学习需要经历困惑、探究、顿悟三个阶段,小马最终得出的"河水既不像老牛说的那样浅,也不像松鼠说的那样深"的结论,正是通过实践完成的认知飞跃。

现代教育的现实映射

在标准化考试制度下,当代教育正在经历"答案焦虑",某重点小学的调查显示,82%的学生遇到难题时首选查阅参考答案,仅有11%选择动手尝试,这种现象与故事里小马最初依赖他人判断的行为模式如出一辙,北京师范大学教育学部曾进行对比实验:将学生分为直接讲授组和问题探究组,三个月后发现,后者在复杂问题解决能力上提升27%。

芬兰教育改革的经验值得借鉴,他们在基础教育阶段推行"现象教学",要求学生在真实情境中整合多学科知识,比如设计"社区河流生态调查"项目,学生需要测量水深、流速,采访沿岸居民,这种多维度的实践正是《小马过河》教育理念的现代演绎,数据显示,采用这种教学法的学校,学生批判性思维得分平均提升19个百分点。

家庭教育中的代际传递同样关键,上海家庭教育研究中心追踪调查发现,采用"启发式提问"的家庭,孩子自主决策能力是"指令式教育"家庭的2.3倍,当孩子询问"这道题怎么做"时,"你觉得可以尝试哪些方法"的回应,本质上复现了老马"你去试一试就知道了"的教育智慧。

认知河流的永恒穿越

在人工智能时代,这个故事获得了新的诠释维度,当ChatGPT能瞬间给出所有问题的答案,教育的本质更需要回归到"过河"的原始命题,麻省理工学院媒体实验室的研究表明,过度依赖智能助手会导致"认知萎缩",而保留适度的探索过程能增强神经网络连接,这印证了彭文席在创作手记中写下的箴言:"知识的深浅,终究要自己的脚去丈量。"

教育现场正在发生静默革命,某创新学校将"试误日志"纳入考核体系,要求学生记录每周的探索失败,令人惊讶的是,这些看似"错误"的记录反而成为成长的最佳见证,正如小马过河时打湿的鬃毛,这些实践痕迹构成了独特的学习履历。

当我们重新审视这个简单的寓言,会发现它早已超越儿童文学的范畴,成为整个民族的精神隐喻,从乡镇企业家的创业试水,到科研工作者的实验探索,"过河精神"始终是文明进步的内在动力,这条认知的河流,既是每个个体必须跨越的成长之河,更是民族精神永远奔腾的创新之河。