在法国作家拉封丹的寓言中,跳蚤被关进玻璃瓶后,即便撤去瓶盖也不再尝试跳跃,这个隐喻恰如其分地映射出当代教育生态中一个令人忧心的现象——我们正在用黄金打造的枷锁,将孩子们困在精心设计的牢笼里,这种被教育学界称为"金跳蚤效应"的现象,正悄然改变着整个社会的教育认知与发展轨迹。

金跳蚤现象的社会镜像 北京某重点中学的物理实验室里,摆放着价值百万的量子物理实验设备,但教师发现多数学生更热衷于刷题而非动手实验,这个极具象征意义的场景,揭示出当前教育资源配置的深层悖论,金跳蚤现象在教育领域的具象化表现,远超出简单的资源浪费范畴。

根据教育部2022年基础教育质量监测报告显示,我国中小学生平均每周参加校外培训时间达到6.8小时,重点城市初中生书包平均重量突破7.2公斤,这些数据背后,是家长对优质教育资源的疯狂追逐,上海家长圈流传的"五岁掌握三千英语词汇量"标准,杭州某小学出现的"奥数段位证书",都在不断刷新教育军备竞赛的荒谬尺度。

这种集体焦虑催生出令人啼笑皆非的怪象:幼儿园大班孩子带着笔记本电脑学习编程,小学生简历出现"精通SPSS数据分析",初中生科研项目涉及基因编辑技术,教育正在异化为炫耀性消费,知识的本质价值被功利性指标彻底解构。

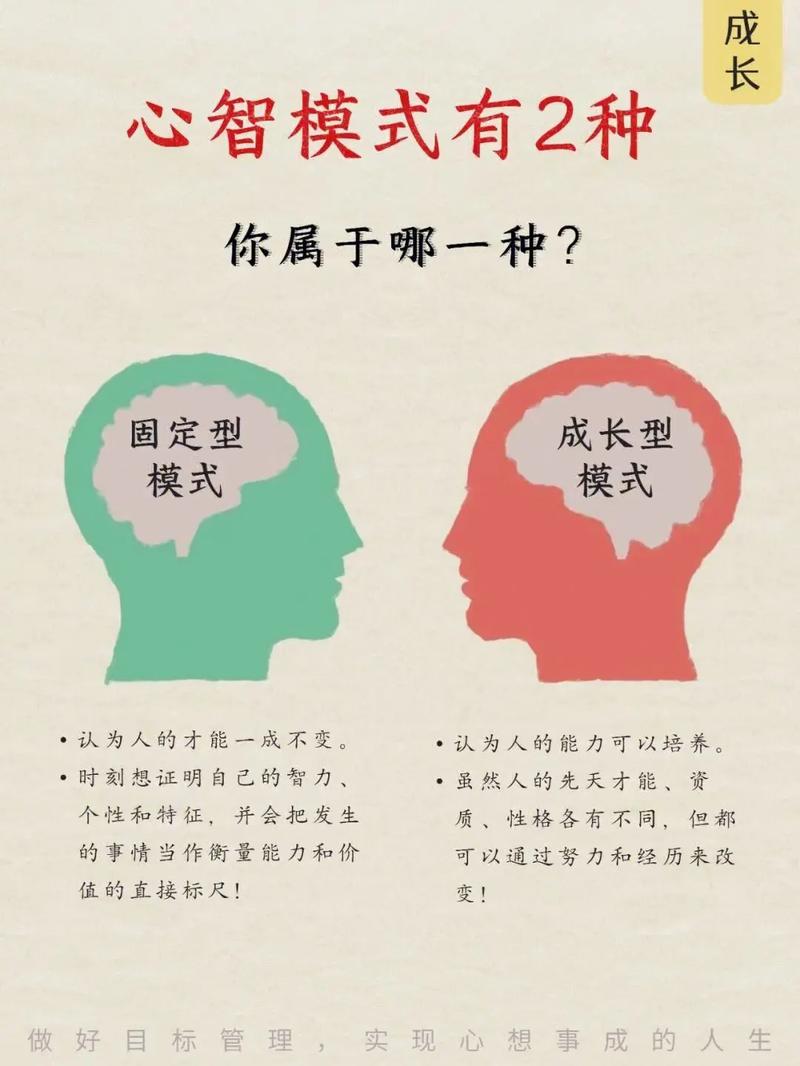

金跳蚤枷锁的形成机制 教育评价体系的量化倾向是金跳蚤效应的制度温床,某省重点中学推行的"学分银行"制度,将学生参加社团活动、志愿服务等素质培养项目转化为可累积的学分,这种看似创新的设计,实则将教育过程异化为数字游戏,学生为积累学分参加扶贫活动时,关注点已从帮扶对象转向时长认证。

家校共谋的剧场效应加剧了教育异化,在深圳某知名小学家长群中,每天深夜仍在讨论教辅资料的更新版本,家长自发组织的"习题纠察队",专门检查教师布置作业的难度系数是否符合竞赛标准,这种群体性癫狂形成强大的道德绑架,使得任何试图保持教育初心的个体都难以独善其身。

商业资本的推波助澜构建起完整的产业链,某在线教育平台的广告词"您来,我们培养您孩子;您不来,我们培养您孩子的竞争对手",精准击中家长软肋,教育焦虑被包装成"认知升级"的产品,从胎教音乐到留学规划,每个成长阶段都被开发出对应的"教育保健品"。

突破金跳蚤困境的教育重构 芬兰教育改革的启示值得深思,这个连续多年PISA测评位居前列的国家,法律规定教师每日布置家庭作业不得超过30分钟,赫尔辛基某中学的"现象教学"实践,让学生通过设计社区公园来整合数学、物理、艺术等多学科知识,这种回归生活本源的教育方式,恰恰解构了知识壁垒,培养出真正的综合素养。

教育评价体系的革新需要勇气与智慧,江苏某中学试行的"过程性成长档案",记录学生思维发展的完整轨迹而非单纯的知识掌握度,北京某国际学校取消期末考试,代之以"学术嘉年华"展示,这些尝试都在打破分数至上的迷思。

家校教育共同体的重建至关重要,成都某小学推出的"家长教育力提升计划",通过工作坊形式帮助家长理解成长规律,深圳教育部门设立的"家庭教养质量评估体系",将亲子沟通质量等软性指标纳入评价范畴,这些制度创新正在重塑健康的教育生态。

面向未来的教育突围路径 教育本质的回归需要重新定义成功,德国职业院校的"大师班"制度,让技术工匠与大学教授享受同等社会礼遇,这种价值认知的转变,为多元化成才路径提供了文化土壤,杭州某职高与阿里巴巴共建的"新零售实验班",毕业生起薪超过多数本科院校,生动诠释了"行行出状元"的现代版本。

学习空间的革命性拓展势在必行,上海某中学将整座城市作为教学场域,学生通过调研共享单车分布学习统计学,在美术馆临摹名作中理解艺术史,这种打破围墙的教育实践,让知识重新焕发鲜活的生命力。

教育技术的伦理边界亟待厘清,某AI教育公司开发的"学习行为预警系统",能通过摄像头捕捉学生微表情判断专注度,这种技术的应用必须建立在保护学习者主体性的基础上,避免将教育异化为精准操控的流水线。

在这个充满不确定性的时代,破解金跳蚤效应不仅关乎教育变革,更是文明存续的关键命题,当我们将目光从分数排行榜移向广袤的生活原野,当教育重新回归启迪智慧、滋养心灵的本来面目,那些被黄金枷锁束缚的年轻生命,终将迸发出超越想象的能量,这需要教育工作者保持清醒的认知定力,更需要整个社会形成尊重成长规律的价值共识,唯有如此,我们才能打破那个看不见的玻璃瓶,让教育真正成为照亮生命前路的火炬,而非禁锢思维跃升的牢笼。