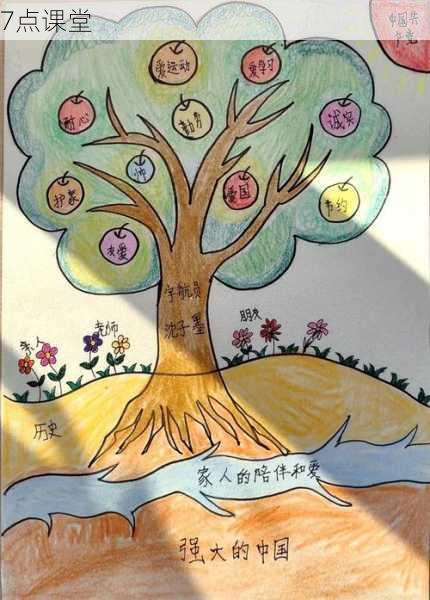

在某个幼儿园的植物角,有一株被精心照料的罗汉松幼苗,园丁每天为它测量生长高度,用支架固定弯曲的枝干,定时喷洒营养液,但小树的叶片却日渐枯黄,这个真实发生的场景,恰似当代无数儿童的生存写照——在过度关注中逐渐失去生命活力,当我们凝视这些"不开心的小树",实际上是在审视整个教育生态系统的深层症结。

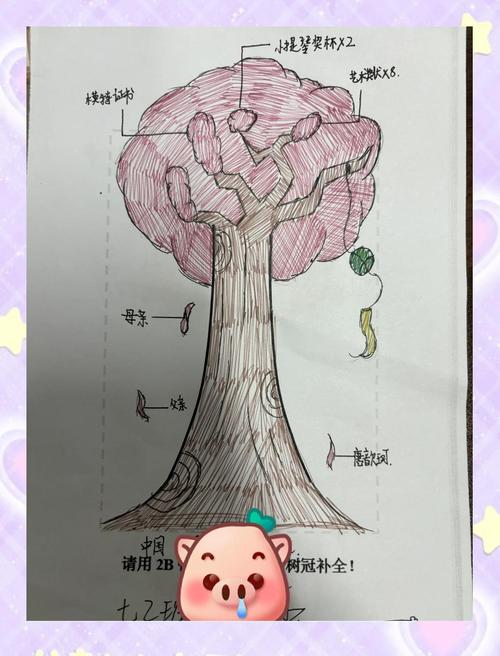

被支架捆绑的童年 在北京市朝阳区某重点小学,四年级学生小林的书包永远塞着六支不同颜色的记号笔,这个细节源于班主任的要求:课堂笔记必须用特定颜色标注不同知识点,当教育管理精确到笔迹颜色,当儿童每天要完成"错题分析表""学习计划表""情绪记录卡"三份表格,我们看到的不是教育精细化,而是生命力的持续耗损。

当代儿童正经历着前所未有的"结构化生存":早晨7点的智能手环震动唤醒,15分钟分段式早餐,精确到分钟的特长班课程表,某私立学校甚至开发出"如厕时间管理系统",通过数据分析"优化"课间休息安排,这种工业流水线式的培养模式,使儿童像盆栽植物般被修剪定型,神经科学研究表明,持续的外部控制会导致前额叶皮层发育迟缓,这正是当代儿童普遍存在自主能力缺失的生理根源。

失落的生命节律 在浙江某自然教育基地,教师们发现一个令人震惊的现象:超过60%的城市儿童不会爬树,32%的儿童首次见到活体母鸡时表现出恐惧,这不仅是自然体验的匮乏,更是生命感知能力的退化,就像被移栽到室内的观赏植物,当代儿童失去了感受季节更替、触摸泥土芬芳、观察昆虫迁徙的原始生命体验。

某教育研究机构跟踪记录了200名儿童的课外活动轨迹:平均每人每周接触电子屏幕38小时,户外自主游戏时间不足3小时,与之对应的是儿童视力异常率攀升至76%,感觉统合失调发生率超过40%,当孩子们用虚拟世界的像素点替代真实世界的多维感官刺激,他们的生命体验正在发生根本性异化,就像永远生长在人工补光灯下的植物,虽然活着,却失去了光合作用的本能。

沉默的生长呐喊 上海儿童医学中心接诊的案例中,9岁男孩用反复啃指甲至出血的方式表达焦虑,12岁女孩通过暴食催吐释放压力,这些非言语的"症状",恰似小树用落叶、枯枝发出的生存警报,教育工作者需要解码这些"生物标记":当儿童出现睡眠障碍、注意力涣散、情绪失控等表现时,往往是对非常态教育环境的适应性反应。

深圳某重点中学的心理咨询记录显示,"空心病"现象已向低龄化蔓延:许多成绩优异的学生坦言"不知道为什么要学习",这种存在性焦虑与过度外部激励直接相关,就像被过量施肥的植物,虽然枝繁叶茂,根系却逐渐腐烂,儿童心理学家发现,长期处于绩效评价体系中的孩子,其多巴胺分泌机制会出现紊乱,这是"快乐无能症"的重要诱因。

重建教育生态的实践路径 在成都华德福学校的自然教育区,孩子们用三个月时间观察记录一棵枫树的四季变化,这个看似简单的课程设计,实则蕴含深刻的教育智慧:通过建立与自然生命的真实连接,唤醒儿童内在的感知力,跟踪研究表明,参与该项目的儿童在情绪管理、创造力测试等维度均有显著提升。

芬兰教育改革的成功经验值得借鉴:法律规定1-2年级学生每天至少有2小时户外活动时间,教育者创造"非结构化学习空间",允许儿童在可控风险中自主探索,这种"适度放任"的教育哲学,本质上是在恢复儿童作为生命体的自我调节能力,就像移去盆栽的支架后,树木会自然形成更坚韧的木质部来抵御风雨。

家庭教育的范式转换 广州某家庭教育工作坊记录了一个典型案例:当父母停止使用"计时器"管理孩子作业时间后,孩子的学习效率反而提高了30%,这个转变印证了"自我决定理论"的核心观点:当儿童获得基本自主权时,内在动机才会真正激发,家长需要从"园丁式管控"转向"守林人模式",提供适宜生长环境而非强制干预。

建立有效的亲子沟通机制至关重要,南京师范大学的跟踪研究表明,每天15分钟"无目的对话"能显著改善家庭关系,这种交流不同于常见的问题式沟通("作业写完了吗?"),而是创造真正的情感流动空间,就像观察植物生长不需要每天测量,只需保持适宜的湿度与光照。

当代教育正站在范式变革的十字路口,当我们把儿童重新定位为"生命体"而非"产品",教育将回归其本质——唤醒内在生长力量,北京某创新学校在操场保留了一片"野地",允许杂草自由生长,令人惊奇的是,在这片自然区域附近活动的儿童,展现出更强的合作精神与问题解决能力,这个现象揭示着深刻的教育真谛:最好的成长,往往发生在适度"留白"的生命空间。

解开儿童心理健康的密码,关键在于重建对生命规律的敬畏,就像那株最终撤去支架的罗汉松,当园丁停止过度干预,转而为它改良土壤、调节光照,小树反而萌发出翠绿的新芽,这提醒每个教育工作者:我们的使命不是塑造完美的盆栽,而是守护一片能让每棵树苗自在生长的森林。