认识两种常见体外寄生虫

在人类与微生物共生的历史长河中,虱子和跳蚤始终扮演着特殊角色,这两种体外寄生虫虽体型微小,却在公共卫生领域引发持续关注,据世界卫生组织统计,全球每年约有1.2亿学龄儿童受到头虱侵扰,而跳蚤引发的过敏性皮炎案例更是不计其数,这些数字背后,折射出人类与寄生虫的持续博弈。

从生物学分类来看,虱子属于虱目(Anoplura),跳蚤归为蚤目(Siphonaptera),前者体长约1-3毫米,体色灰白,足部特化为抓握结构;后者体型稍小但弹跳力惊人,后足进化出强力弹簧机制,二者虽同属寄生生物,生活习性却大相径庭:虱子终生寄生于宿主,跳蚤则具有自由活动能力,可在宿主与环境间自由迁徙。

校园传播链的构建要素

现代教育机构因其特殊环境,为寄生虫传播提供了理想温床,教学场所的座椅间距、储物柜共享、体育器材轮用等日常场景,都可能成为寄生虫的传播媒介,某市疾控中心2022年调查显示,65%的校园寄生虫感染案例源于共用梳具,28%与衣物混放有关。

头虱的传播呈现典型"接触传播"特征,当两个头部接触时,成虫可快速转移至新宿主,其卵(俗称"虮子")通过发丝粘连实现被动传播,单个雌虱日均产卵量达5-10枚,孵化周期仅需7-10天,相比之下,跳蚤传播更具隐蔽性,地毯纤维、木质地板缝隙都可能成为其临时栖息所,宠物出入校园更可能引入外来虫源。

防控体系的立体构建

建立有效的防控机制需要多维度的科学策略:

-

监测预警系统 建议学校配备专业放大镜(10倍以上)和细齿梳,每月开展随机抽样检查,重点观察耳后、颈后发际线等虱子偏好区域,建立"三色预警"机制:绿色(无感染)、黄色(个别案例)、红色(群体爆发)。

-

环境治理工程 针对跳蚤栖居特点,应采取"三分区治理法":教学区使用硼酸粉处理地毯接缝,活动区保持草坪高度低于5厘米,生活区每周进行60℃以上高温洗衣,值得关注的是,紫外线灯对跳蚤卵杀灭效果有限,需配合使用硅藻土等物理杀虫剂。

-

个人防护教育 开发适合不同年龄段的卫生教育课程:低年级通过"寄生虫历险记"绘本教学,高年级组织显微观察实践课,重点纠正"频繁洗头可防虱"的认知误区,强调正确使用篦梳的重要性。

应急处置的科学流程

当发现感染案例时,应启动"五步处理法":

- 隔离观察:感染者佩戴防护帽,避免直接接触

- 药物处理:选用氯菊酯类洗剂,遵循"两次用药法"

- 物品消毒:密封塑料袋冷冻处理法(-18℃/24小时)

- 环境消杀:重点处理直径2米范围内的接触面

- 跟踪随访:建立14天观察期档案

需特别注意,传统煤油涂抹法存在安全隐患,现代医学已证实茶树精油等天然成分具有一定驱避效果,但不可替代专业杀虫药剂。

认知误区的科学澄清

在寄生虫防治领域,仍存在诸多认知偏差亟待纠正:

"清洁过度论" 部分家长认为现代清洁剂破坏皮肤屏障反而增加感染风险,保持适度清洁能有效减少寄生虫附着几率,关键在清洁方式的科学性而非频率。

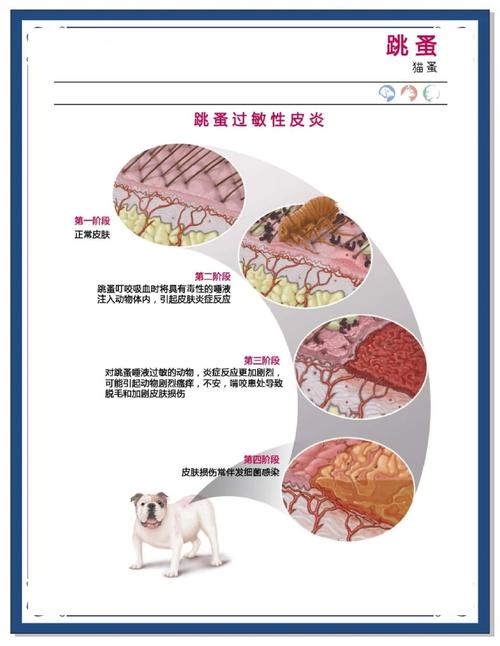

"动物免疫说" 实验数据显示,猫蚤(Ctenocephalides felis)对人类攻击性不亚于犬蚤,校园内流浪动物的管控不可松懈。

"季节限定论" 虽然虱子在25-30℃最活跃,但现代空调系统已打破季节限制,全年防控不可间断。

未来防控的技术展望

随着生物技术进步,寄生虫防控正在向精准化方向发展,基因编辑技术培育的不育雄虫、信息素诱捕装置、智能监测手环等新技术逐步进入实用阶段,某高校研发的AI识别系统,可通过手机摄像头实现95%的虫卵识别准确率。

对抗虱蚤的斗争,本质上是人类维护自身生存空间的永恒课题,这要求教育工作者既要有显微镜般的细致观察,又要具备望远镜式的长远眼光,通过科学认知破除恐惧,借助系统防控构筑屏障,方能在微观世界的博弈中守护学子的健康成长,正如公共卫生专家所言:"真正的卫生教育,不在于消灭所有微生物,而在于建立人与环境的和谐共生。"