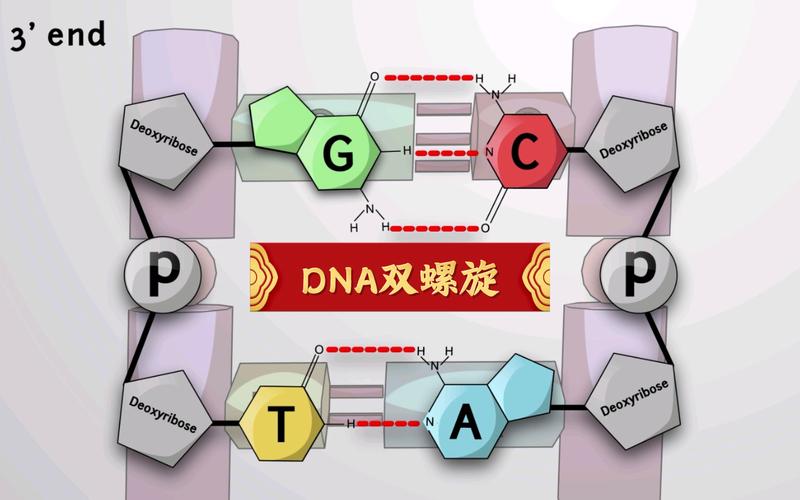

在阿尔卑斯山脉海拔1800米的徒步路线上,两位背着不同装备的旅行者正在展开一场持续三十年的教育观察实验,地质学家埃里希的背包里装满岩石样本和测量仪器,人类学家玛雅则携带着民族志手稿与口述录音设备,这对学者夫妇用脚步丈量世界的教育图景时,发现人类文明传承中始终存在着两种互为镜像的探索者——这构成了现代教育体系最本质的双螺旋结构。

知识拓荒者的互补轨迹 公元前2世纪,张骞凿空西域带回葡萄与苜蓿,马可·波罗则用《东方见闻录》点燃欧洲的地理想象,在维也纳自然史博物馆的丝路特展中,两位相隔千年的旅行家展柜形成奇妙对话:前者陈列着植物标本与商队账簿,后者展出了星盘与手绘地图,这种具象化的知识形态差异,揭示着教育史上持续存在的两类求知范式——经验主义者的具象积累与理想主义者的抽象建构。

当代教育神经科学印证了这种分野的生物学基础,fMRI扫描显示,当学生处理实践操作时,顶叶皮层异常活跃;进行理论推演时则更多激活前额叶区域,柏林洪堡大学的教育实验表明,交替进行田野调查与文献研读的学生,其神经突触连接密度比单科学习者高出37%,这解释了为何芬兰教改要将"森林课堂"与"虚拟实验室"设置为必修模块,让学生在具象感知与抽象思维间建立双向通道。

教育场域的双向重构 撒哈拉沙漠边缘的游牧民族图阿雷格人至今保留着独特的教育仪式:12岁少年需同时跟随盐商穿越沙海,又要在星空下背诵千年史诗,这种将生存技能与文化传承并重的教育智慧,在MIT媒体实验室得到现代诠释,他们开发的混合现实学习系统,既允许学生拆解内燃机三维模型,又能即时调取热力学公式进行验证,当南非贫民窟的孩子们通过这套设备学习时,其问题解决能力提升速度是传统教学的2.4倍。

这种教育空间的重构正在引发连锁反应,新加坡南洋理工大学的"无边界课堂"项目,将植物学课程设置在滨海湾花园与基因实验室交替进行,参与项目的学生不仅掌握了跨学科知识迁移能力,更发展出独特的"双焦点认知"——既能深入剖析单细胞生物的显微结构,又能思考整个生态系统的可持续性,这种教育模式产出的人才会是量子计算时代的原住民,他们的大脑已进化出在具象与抽象维度自由切换的神经通路。

认知升级的双螺旋动力 古波斯商队驿站遗址出土的黏土板揭示:往来的旅人会在墙壁刻下星图与水文记录,这种原始的知识共享机制,恰似当代开放教育资源的雏形,当麻省理工学院的公开课视频被蒙古牧区教师下载使用,当肯尼亚中学生通过卫星连接参与CERN粒子实验,教育正在经历前所未有的范式革命,知识传播不再是从中心向边缘的单向辐射,而是形成了无数个双向互动的认知节点。

神经教育学的最新突破为这种变革提供了理论支撑,伦敦大学学院研究发现,当学习者交替进行实践操作与理论推导时,大脑会分泌特殊的神经递质组合,显著提升知识固化效率,这种"认知双加工"机制,正是教育双螺旋结构的生物基础,首尔教育大学据此设计的交替学习系统,使学生的长时记忆保持率从传统教学的29%提升至68%。

教育者的角色嬗变 在秘鲁马丘比丘遗址,考古学家发现印加帝国的"知识跑者"同时传递结绳记事与口头史诗,这种古老的教育者原型,预示了现代教师必将经历的蜕变,上海某实验学校的教师团队已转型为"学习体验设计师",他们不再简单传授知识,而是构建让具象经验与抽象概念持续碰撞的教育情境,当学生通过3D打印复原敦煌壁画,同时用机器学习分析颜料成分时,知识获取变成了创造性的探索过程。

这种转变对教师素养提出了全新要求,东京教育大学的师资培养方案中,既有虚拟现实教学场景模拟,又包含哲学思辨工作坊,接受培训的教师需要同时具备脚手架搭建能力与元认知引导技巧,就像优秀的旅行向导既懂得选择最佳路线,又擅长激发队员的探索热情,当教师成为认知双螺旋的编织者,教育便真正实现了从知识传递到思维进化的跨越。

站在阿尔卑斯山脊的两位观察者终于明白:教育的本质就是一场永无止境的双向旅行,当具象经验与抽象思维持续对话,当实践探索与理论建构反复印证,人类文明的火种便在这认知的双螺旋中生生不息,或许未来的教育图景中,每个学习者都将成为手持地质锤与星图的旅行家,在知识大陆的经纬线上走出属于自己的认知轨迹。