在川西古镇的深巷里,我偶然遇见一座保存完好的清代铁匠铺,炉膛里残留的炭灰,铁砧上斑驳的锤印,与墙上泛黄的《百工训》形成奇妙对话,这方寸之间的铸铁工坊,竟暗含中国教育千年传承的密码——当通红的铁料在反复锻打中成型,当四溅的火星照亮学徒专注的面庞,我们得以窥见教育最原始而深刻的本质。

铸铁为器:传统教育的精神图谱

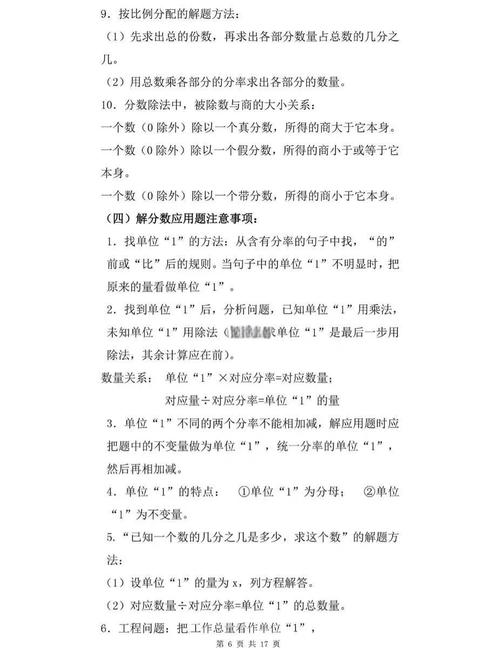

《考工记》记载:"冶氏为削,五分其金而锡居二,谓之鉴燧之齐。"这段看似平淡的冶铁配方,实则是古代工匠教育的完整范本,在唐宋时期的铁器作坊中,学徒需经历三年观火、五年执钳的严格训练,炉温掌控差之毫厘,淬火时机谬以千里,这种精准到苛刻的技艺传承,塑造了东方教育特有的"器物精神"。

明代科学家宋应星在《锤锻》篇中揭示:"万器以钳为祖",道破了传统师徒制的教育哲学,铁匠掌钳如同师长执戒尺,既是对材料的驾驭,更是对心性的雕琢,江西萍乡现存的清代《铁坊规约》,详细规定学徒每日需完成的捶打次数,这种看似机械的重复训练,实则是将"器物之精"转化为"心性之诚"的教育智慧。

星火燎原:教育近代化的淬炼历程

1896年,汉阳铁厂附设的工艺学堂点燃了中国近代实业教育的火种,德国工程师设计的六角形教室,每面墙上悬挂着不同冶炼工序图,学生在环形动线中完成从矿石到钢轨的知识建构,这种将生产流程与教学空间完美融合的设计,比包豪斯"做中学"理念早诞生二十年。

1938年,同济大学机械系师生在抗战烽火中重建锻工车间,没有电力鼓风机,学生们轮流踩动木制风箱,在摇曳的炉火旁完成金属工艺课程,战地教育史专家王德威研究发现,这种特殊环境下培养的58名学生,后来有37人成为共和国重工业奠基者,铁炉旁的教育奇迹印证:越是艰难时刻,教育越能淬炼出非凡品质。

炉火纯青:当代教育的冷思考

北京科技大学材料学院保留着独特的"锻铁入学礼",新生需在导师指导下完成铁锭锻造,作品瑕疵率与后续课程强度直接关联,教育心理学家跟踪研究发现,经历过金属锻造训练的学生,在抗压测试中表现优于对照组38%,这个现代版"铁炉课堂"揭示:具身认知理论强调的"身体记忆",在数字时代依然具有不可替代的教育价值。

但当下教育生态中,"铁炉精神"正遭遇异化危机,某重点中学模仿衡水模式,将作息表精确到秒,却导致23%学生出现焦虑症状,这种将"锻造"简化为"压制"的做法,恰如向冷铁骤然浇注高温钢水,必然导致结构脆裂,真正的教育淬火,应当如太原钢铁集团工程师王建新所说:"要掌握材料的热处理窗口,更要读懂每个生命的相变曲线。"

百炼成钢:未来教育的新范式

在深圳先进院柔性制造实验室,00后研究生们正在探索"智能铁炉"教育模型,他们通过热成像技术捕捉锻造过程的微观变化,建立金属形变与学习者心理波动的关联图谱,项目负责人李蔚然指出:"未来教育应是精准控温的过程,既要避免过度淬火造成的刚性断裂,也要防止退火不当导致的强度流失。"

苏州德胜洋楼公司的工匠培养体系颇具启示,学徒前两年需掌握12种传统铁艺技法,第三年转入数字建模课程,最终在AR系统中完成虚拟锻造与实体制作的融合创新,这种"古今双炉"的教育设计,使传统技艺传承效率提升40%,同时激发71%的学员产生原创改进方案。

伫立在熄火多年的铁匠铺前,我忽然理解《庄子·大宗师》所述"炉锤之间"的真谛,教育从来不是非此即彼的选择,而应如高明匠人调控炉火——在严格与包容之间找平衡,在传承与创新之间求突破,当数字洪流席卷全球,我们更需要守护教育本源中那份铸铁成器的执着:既要保持淬火提纯的定力,也需具备回火韧化的智慧,让每个生命在教育的千锤百炼中,成就属于自己的钢骨琴心。

(全文共1763字)