辉夜姬的诞生与人性试炼

日本最古老的物语文学《竹取物语》(又称《辉夜姬物语》),诞生于公元10世纪的平安时代,这个看似简单的民间故事,却以竹中仙女的奇幻叙事为载体,构建了一个关于人性、欲望与道德觉醒的深刻寓言。

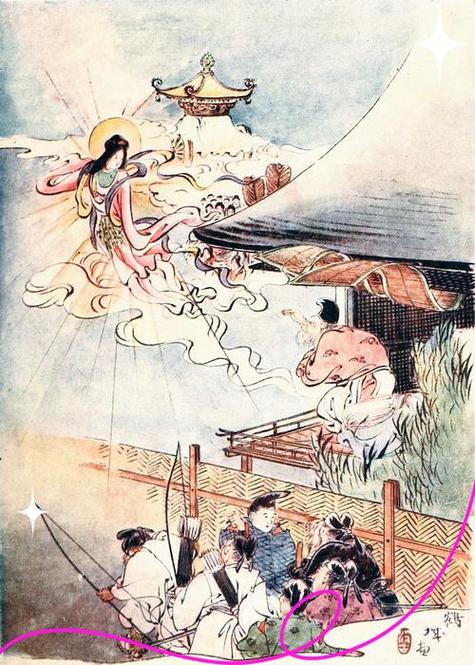

故事中,伐竹翁在竹节中发现三寸大小的女婴,带回家后竟迅速成长为绝世少女,这一超现实设定暗含双重隐喻:其一,竹子在日本文化中象征清正与韧性,暗示辉夜姬作为自然之灵的身份;其二,其成长速度之快恰似人性在世俗浸染下的异化过程,当辉夜姬的美貌惊动京城,五位贵族与天皇相继展开追求,故事的核心矛盾由此展开——来自月宫的纯洁存在,如何面对人类世界的欲望洪流?

五道难题中的欲望批判

辉夜姬向追求者提出的五件珍宝要求(佛前石钵、蓬莱玉枝、火鼠裘、龙头彩珠、燕之子安贝),历来被视为对人性弱点的精准解剖,石屋寺的住持献上伪作石钵,暴露宗教权威的虚伪;车持皇子伪造蓬莱玉枝,揭露贵族阶层的欺诈本质;面对这些精心设计的考验,五位权贵无一通过。

这种叙事结构暗合佛教的"五障"之说——贪、嗔、痴、慢、疑,每个求亲者都代表特定欲望形态:阿部右大臣对火鼠裘的执着映射物质崇拜,大伴大纳言寻觅龙头珠展现权力妄想,而石上中纳言为取燕贝坠亡,则暗示盲目冒险的毁灭性,当天皇以强权手段逼迫辉夜姬入宫时,故事完成了对世俗权力体系的终极解构。

月宫归去的生命哲思

故事高潮处,辉夜姬在八月十五夜身着羽衣升天,忘却尘世记忆回归月宫,这个充满诗意的结局,实则蕴含多层教育启示:

-

自然与文明的永恒辩证

月宫代表的纯净世界,与充满欲望的人间形成鲜明对比,当伐竹翁夫妇为辉夜姬修建豪华宅邸,强迫其学习贵族礼仪时,实则是将自然之子异化为文明产物,这种对"教养"的反思,在当代教育中依然振聋发聩。 -

记忆剥离的象征意义

羽衣消除记忆的设定,暗示着纯粹精神存在与世俗经验的不可调和,正如《庄子》所述"相濡以沫不如相忘于江湖",这种决绝的回归,是对物质主义的最深刻批判。 -

不死药与人性觉醒

辉夜姬留给天皇的不死药被焚于富士山,这个结局颠覆了传统仙药传说,青烟永续的富士山成为永恒见证:真正的永生不在于肉体不朽,而在于精神觉醒。

民间叙事的现代教育启示

在当代教育语境下重读《竹取物语》,其价值远超文学鉴赏范畴,故事中至少包含三重教育哲学:

欲望教育的必要性

辉夜姬的五道难题实为精心设计的"情境教学",当求亲者们为虚幻目标耗尽资源时,暴露出欲望失控的灾难性后果,这提示现代教育需建立"欲望管理"模块,培养学生识别需求与妄念的智慧。

自然教育的原型价值

故事中的竹子、明月、富士山等意象,构成完整的自然符号系统,辉夜姬最终回归月宫的选择,重申了东方文化"天人合一"的根本理念,在生态危机加剧的今天,这种自然观对建构环境教育体系具有范式意义。

失败教育的正向价值

五位贵族与天皇的求爱皆以失败告终,这种叙事结构打破了传统故事的成功学范式,正如日本教育学家岸本裕史所言:"《竹取物语》的伟大,在于它教会人们优雅地接受不可得。"这种对"失败价值"的肯定,恰是当代挫折教育缺失的重要维度。

文化基因的传承密码

作为日本第一部假名物语,该故事在千年传播中衍生出200余种改编版本,从能剧《羽衣》到吉卜力动画,不同时代的再创作始终把握住核心教育命题:如何在物质洪流中守护精神纯粹?

在江户时代的寺子屋教育中,町人阶级通过抄写《竹取物语》习得文字与道德;现代日本小学教材节选篇章,着重培养对传统文化的敬畏之心,这种跨时空的教育实践,证明优秀民间故事具备塑造民族精神的基因力量。

月光下的永恒课堂

当富士山的青烟依旧袅袅升起,辉夜姬的故事仍在叩击每个时代的心灵,它提醒教育者:真正的启蒙不在于知识灌输,而在于唤醒对生命本质的思索,在这个技术至上的时代,重读这个古老传说,我们终将明白——教育最深的使命,是教会人们在追逐月光的旅程中,不失赤子之心。