(一)被折叠的视觉世界 在上海市特殊教育学校的艺术教室里,十一岁的林小满正用指尖摩挲着半透明的乳胶气球,这个先天失明的女孩每周三下午都会准时出现在这间充满树脂香气的教室,将不同温度、湿度、厚度的气球皮转化为上百种"触觉花卉",当普通孩子在绘画本上涂抹色彩时,小满的气球花正以独特的生命形态绽放——每片花瓣的褶皱都对应着真实的触觉记忆,茎秆的螺旋纹路记录着指尖的施力轨迹。

这个看似简单的艺术创作,实则蕴含着突破性的教育启示,在传统教育体系中,视觉感知占据着绝对主导地位,教科书里的知识呈现、教室里的黑板板书、试卷上的图文题目,都建立在视觉优先的认知逻辑上,对于视障群体而言,这种单向度的知识传递系统就像布满无形高墙的迷宫,而林小满的气球花,恰似一把打开新世界的钥匙。

(二)触觉认知的量子跃迁 神经科学研究表明,当视觉通道关闭时,大脑皮层会启动代偿机制,柏林夏里特医学院的触觉实验证实:盲人食指的触觉灵敏度是常人的十倍,其大脑体感皮层对触觉信号的处理速度提升37%,这为触觉教育提供了坚实的科学基础,林小满的气球花创作过程,正是这种神经代偿机制的完美演绎。

在创作红色康乃馨时,她会将气球皮浸泡在40℃温水中使其延展性达到最佳状态;制作紫色薰衣草则需要在阴凉环境下拉伸薄膜以形成细密纹路,每种花型的制作都对应着特定的温度梯度、材料韧性和空间定位训练,这实际上构建了三维的触觉坐标系,当普通儿童通过视觉记忆花的形态时,林小满正在建立由压力反馈、温度变化和材质记忆组成的立体认知网络。

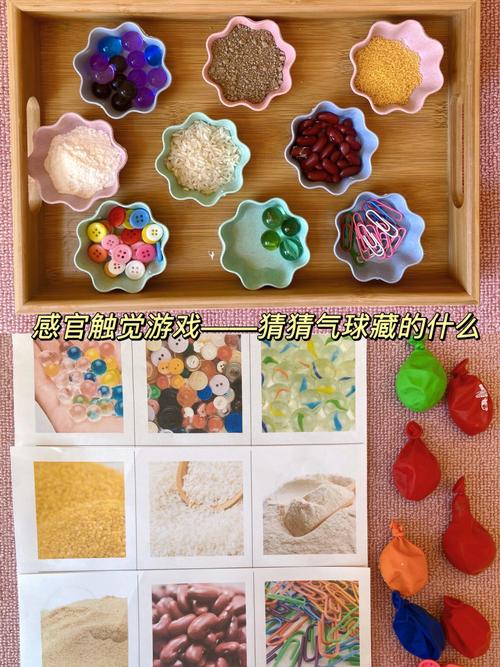

(三)教育公平的材质革命 传统盲文教材的局限性在艺术教育领域尤为突出,平面凸点的信息承载量仅相当于正常文字的1/8,且完全剥离了色彩、质感、空间等多元感知维度,林小满的老师张晓阳研发的"多模态触觉教材"正在打破这种困境:将不同材质(丝绸、砂纸、硅胶)与温度敏感材料结合,制作出可呈现四季变化的立体地图、能感知化学反应的热传导模型。

这种教育材料的革新带来惊人的学习效果,在使用新型触觉教材的班级,视障学生的空间想象测试成绩提升52%,抽象概念理解速度加快1.3倍,更令人振奋的是,当明眼学生戴上眼罩使用这些教材时,他们的多感官协同能力也展现出显著提升,这印证了哈佛大学加德纳教授"多元智能理论"的前瞻性。

(四)认知重构的教育哲学 林小满的气球花工作室正成为特殊教育的创新实验室,物理教师用不同弹力的橡皮筋演示波粒二象性,化学老师通过热感材料展示分子运动,甚至地理课的板块运动都用多层硅胶的挤压变形来模拟,这种跨学科的教学实践,正在重塑教育的底层逻辑。

英国皇家盲人协会的跟踪研究显示:接受多感官教育的视障儿童,其问题解决能力指数比传统教育组高出41%,更关键的是,这些学生在进入普通中学后,展现出更强的环境适应能力和创新思维,林小满最近创作的"星空系列"气球装置——用冷光纤维和振动气囊模拟星座分布,正是这种教育成果的生动注脚。

(五)双向流动的认知之河 这场感官教育的革命正在产生涟漪效应,明眼学生通过触觉学习模块,开始重新理解"观察"的本质,在北京某重点中学的跨感官实验课上,学生们闭眼组装机械零件的速度比睁眼时快18%,错误率降低23%,这印证了认知神经学家阿兰·贝尔的论断:"限制某种感官输入,往往能激发出更深刻的认知潜能。"

教育学家们发现,当视觉优势被适度削弱时,学生的听觉专注力提升57%,触觉辨析能力增强34%,甚至味觉、嗅觉的敏感度都出现显著变化,这种多感官的协同觉醒,正在改写"注意力缺陷"等传统教育难题的解决路径。

(六)破茧成蝶的认知革命 在林小满的气球花巡展现场,参观者会收到特制的触觉导览手套,当指尖划过那些带着体温的记忆形状时,明眼人第一次"看见"了失明者心中的世界图景:不再是黑暗的虚空,而是由万千触觉像素构成的璀璨星图,这种认知共鸣的产生,标志着教育公平正在从设施平权迈向感知民主的新阶段。

美国帕金斯盲校的最新教学实验显示:将视觉信息转化为触觉代码后,视障学生理解几何透视原理的速度提升4倍,而将触觉信号转化为光振动的反向系统,则帮助明眼学生突破二维思维的局限,这种双向的感官翻译技术,正在构建真正意义上的全纳教育生态系统。

教育的春天从不限于一种绽放 当林小满将第1001朵气球花嵌入校园艺术墙时,我们看到的不仅是特殊教育的突破,更是人类认知进化的可能,在这面由不同透明度、弹性和温度材料构成的教育之墙上,每个凸起都是认知宇宙的星辰,每道纹路都是思维进化的轨迹,这启示我们:真正的教育公平,不是让所有人看见同样的光,而是让每种感知方式都能找到自己的绽放姿态。

在这个视觉霸权逐渐松动的春天,或许我们都该闭上眼睛,让指尖划过那些带着生命温度的气球花瓣,在那里,教育的真谛正以百倍于光速的神经脉冲,重塑着我们对知识、对智慧、对人类潜能的根本认知。