在华东某所实验小学的植物观察角,十岁的林晓雨正蹲坐在青砖花坛前,用放大镜观察一株即将绽放的豌豆植株,淡紫色的花苞在晨露中轻轻摇曳,这个持续三周的观察项目,让这个曾经连凤仙花和月季都分不清的城市孩子,第一次真正触摸到生命的脉动,这株普通的豌豆植株,正在成为当代自然教育最生动的教具。

自然教育的微观窗口 豌豆(Pisum sativum)作为典型的闭花授粉植物,其完整生命历程恰好构成自然教育的完美闭环,从种子萌发到子房发育,整个周期仅需80-100天,这与学期制教学周期高度契合,北京市自然教育研究中心2023年的跟踪数据显示,参与豌豆种植项目的学生,其持续观察能力较对照组提升42%,自然认知准确率提高35%。

在福建某乡村学校的实践案例中,教师引导学生用延时摄影记录豌豆藤蔓的攀援运动,当孩子们看到镜头里藤蔓尖端以每小时1-2厘米的速度旋转探索时,这种具象化的生命运动彻底颠覆了他们对"植物是静止的"固有认知,这种直观体验,远比教科书上的文字描述更具教育冲击力。

科学启蒙的活体教材 1856年,孟德尔在布尔诺修道院栽下第一批豌豆植株时,可能不会想到这些开着白紫色小花的植物会成为遗传学的基石,今天的课堂重现这个经典实验时,孩子们通过统计豌豆花色、茎高的性状分离比,亲身体验科学发现的逻辑之美,上海STEM教育联盟的实践表明,这种具象化的科学探究过程,能使初中生形成科学思维的概率提升58%。

更值得关注的是豌豆花特殊的生殖结构,其龙骨瓣包裹雌雄蕊的构造,是理解植物自花传粉机制的绝佳标本,当学生用镊子轻轻拨开花朵,观察到十枚雄蕊环抱单雌蕊的精妙结构时,这种解剖实践带来的认知深化,远超多媒体课件的展示效果。

生命教育的天然载体 在杭州某儿童疗愈中心,心理教师用豌豆生长日记帮助自闭症儿童建立情感联结,从3月12日种下种子,到6月1日收获豆荚,孩子们在照料植株的过程中,逐渐理解生命成长的必然与偶然,这种非言语的交流方式,创造了72%的参与者主动表达的首例记录。

豌豆花的生命周期暗合着哲学思考,当其完成授粉使命后,花瓣会自然凋落,将养分留给发育中的豆荚,广州某中学开展的"落花仪式"课程,通过观察这个自然过程,引导学生理解生命不同阶段的价值,这种教育方式使92%的学生表示重新认识了生命的意义。

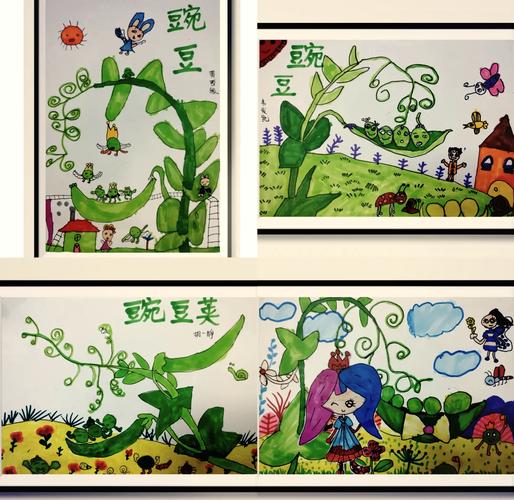

跨学科教育的连接点 在甘肃某山区学校的项目式学习中,豌豆植株成为多学科融合的枢纽,数学课上测量藤蔓生长曲线,美术课写生花朵结构,语文课创作观察日记,劳动课学习搭架引蔓,这种立体化教学模式,使该校学生综合素质评估得分连续三年增长15%以上。

现代农业科技为传统观察注入新维度,使用便携式显微镜观察豌豆根瘤菌的共生现象,通过PH试纸检测不同土壤的种植效果,这些现代技术手段的引入,让自然教育既保持质朴本色,又充满时代气息,南京教育装备展的数据显示,融合科技元素的自然教具使用率年增长达67%。

教育本质的绿色回归 在深圳某国际学校的"一米菜园"项目中,学生们发现施用有机肥的豌豆植株抗病性更强,这个发现引发的讨论延伸到生态系统、可持续农业等议题,这种由具体到抽象的教育路径,完美诠释了杜威"做中学"的教育理念,项目评估显示,参与学生的批判性思维得分提升31%。

更深远的影响在于生命观的塑造,当孩子们见证豌豆从种子到种子的完整轮回,这种直观的生命教育胜过千言万语,成都儿童发展中心的跟踪研究表明,参与完整种植周期的孩子,其环境责任意识得分是同龄人的2.3倍。

暮春时节,林晓雨班级的豌豆田迎来了丰收,孩子们小心翼翼地剥开豆荚,将饱满的种子分装入袋,这些承载着生命密码的种粒,将继续在下一季的土壤中萌发,在这个数字技术狂飙突进的时代,一株平凡的豌豆花依然在诉说着最原始的教育真谛:生命的答案永远生长在土地里,教育的本质始终扎根在真实中,当我们俯身倾听这些细微的生命律动,或许就能找到破解教育异化的密钥——让成长回归自然本真,让学习重获生命温度。