(引言) "去年今日此门中,人面桃花相映红",崔护笔下的惊鸿一瞥,道破了中国人对桃花的千年情结,当三月的暖风掠过江南水乡,粉白花瓣如云霞般绽放在黛瓦白墙之间,这寻常巷陌的景致里,竟藏着华夏文明最深邃的教育密码,从《诗经》"桃之夭夭"的婚嫁礼赞,到陶渊明笔下"桃花源"的理想世界,这株原生于中华大地的普通植物,早已成为承载民族精神的文化符号。

桃木驱邪:原始信仰中的生命启蒙 在河南新郑裴李岗遗址出土的桃核化石,将华夏先民与桃的渊源推至8000年前,商周时期,桃木已成为重要的祭祀法器,《礼记》记载"王吊则巫祝以桃茢前驱",这种原始信仰折射出先民对生命的敬畏与思考。

《山海经》载有神荼、郁垒二神以桃枝镇鬼的传说,东汉《风俗通义》更详细记载了"立桃人于门户"的习俗,这些看似荒诞的传说背后,实则是华夏先民对儿童进行生命教育的原始教材,当长辈将桃符悬挂门楣,讲述神人执桃木降服恶鬼的故事时,孩子们在奇幻叙事中完成了对生死、善恶的启蒙认知。

宋代朱熹在《家礼》中记载:"童子入学,必以桃汤沐浴。"这种仪式化的教育传统,将桃木驱邪的象征意义转化为知识启蒙的神圣性,在福建土楼遗存的私塾旧址,至今可见雕有桃纹的笔架与镇纸,见证着桃文化对传统蒙学教育的深刻影响。

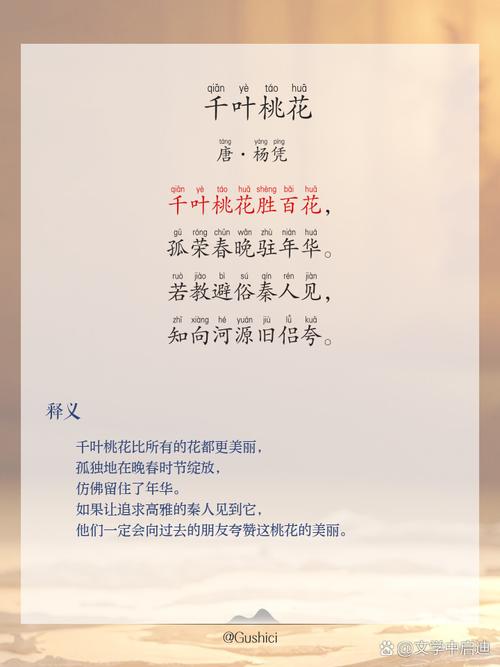

桃花意象:诗教传统中的美育传承 唐代科举推动的"诗赋取士",使桃花成为文人寄情言志的重要载体,李白"桃花流水窅然去,别有天地非人间"的飘逸,杜甫"轻薄桃花逐水流"的讽喻,王维"春来遍是桃花水"的禅意,构建起立体的审美教育体系。

苏州拙政园的"桃花坞"景观,完美诠释了园林美学中的教育智慧,曲径通幽处忽现满目桃红,暗合"欲扬先抑"的造园手法,恰似传统教育中"不愤不启,不悱不发"的启发原则,乾隆年间绘制的《桃花坞课子图》,生动记录了士大夫在桃花林中教子读书的场景,将自然审美与经典诵读熔铸为独特的教化空间。

桃李芬芳:师道传承的精神象征 《韩诗外传》记载:"夫春树桃李,夏得阴其下,秋得食其实。"这个朴素的比喻,经司马迁《史记》"桃李不言,下自成蹊"的提炼,成为师道精神的最佳注脚,北宋四大书院之一的岳麓书院,至今保留着"桃李坪"遗址,当年朱熹与张栻会讲时,弟子们正是在灼灼桃花下领悟"格物致知"的真谛。

清代袁枚在随园手植三千桃树,开创"以景化人"的教育实验,他在《随园诗话》中写道:"种桃未必求其实,但看花开亦是师。"这种超越功利的教育观,与当下提倡的素质教育不谋而合,扬州梅花书院遗址出土的桃纹砚台,侧面阴刻"灼灼其华,蓁蓁其叶"八字,正是古代书院教育追求"文质彬彬"的实物见证。

(现代启示) 在浙江某重点中学的生态课堂上,学生们正通过显微摄影观察桃花结构,生物老师将《本草纲目》对桃仁药性的记载与现代基因图谱对比讲解,这种古今对话的教学方式,恰似传统文化基因的现代解码,北京某小学开发的"二十四节气桃花课程",孩子们在培育桃树的过程中,同时学习物候诗词、绘制生长图谱、排练桃花主题皮影戏,完成跨学科的综合素养培养。

( 从良渚文化祭坛上的桃核卜甲,到紫禁城御花园的碧桃盆景;从敦煌壁画中的桃形藻井,到革命圣地西柏坡的桃林春晓,这株承载文明密码的植物,始终在见证中华教育的传承与创新,当我们凝视一朵桃花的五瓣结构——道德、智慧、审美、体魄、劳技,不正是当代教育追求的"五育并举"?在科技迅猛发展的今天,或许我们更需要这种"人面桃花相映红"的教育智慧:让传统文化浸润心灵,使创新精神扎根沃土,最终绽放出属于这个时代的教育之花。