在德国图林根州一座16世纪的修道院地窖里,泛黄的羊皮卷手稿记载着这样一段法庭记录:"1540年某夜,自称能召唤魔鬼的炼金术士约翰·浮士德博士,因实验爆炸死于非命",这段看似平常的司法档案,却在随后的五百年间演变成欧洲文化史上最深邃的精神寓言,浮士德与魔鬼立约的故事,不仅折射着日耳曼民族的集体心理,更成为解读现代文明困境的永恒密码。

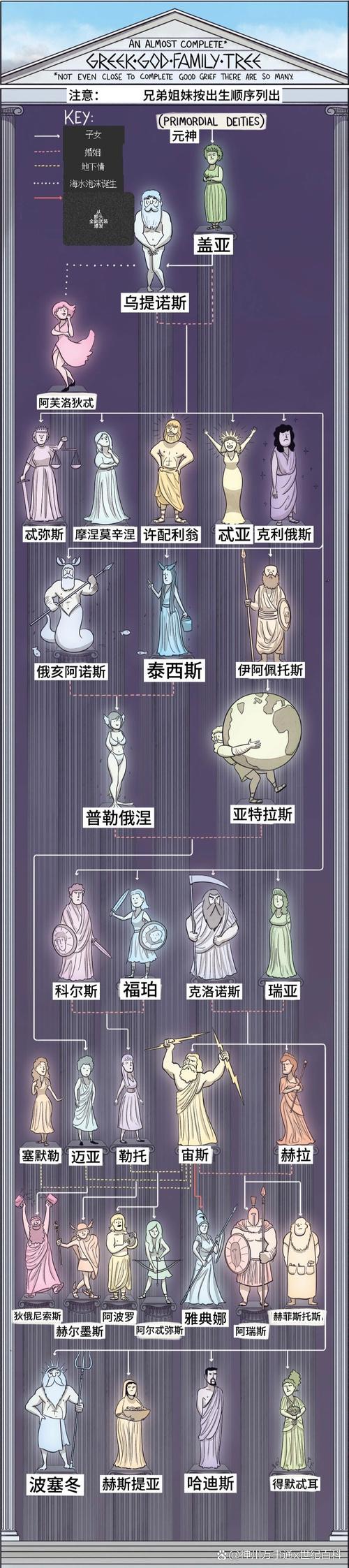

民间土壤孕育的魔鬼契约原型 在马丁·路德宗教改革的时代阴影下,浮士德传说最初以市井流言的形式在德意志各邦国传播,当时印刷的《浮士德博士故事书》记载了大量民间想象的细节:这位游方学者能令古希腊海伦复活,能用魔法葡萄款待学生,最终被魔鬼撕成碎片,这些情节明显杂糅了中世纪圣徒传说、犹太卡巴拉秘术和文艺复兴时期自然哲学的碎片。

值得注意的是,浮士德原型在德国民间文学中呈现出双重面相,在纽伦堡工匠歌谣里,他是受嘲弄的狂妄之徒;在巴伐利亚木偶戏中,他又成为反抗教权的悲剧英雄,这种矛盾性恰恰反映了16世纪德意志社会的精神撕裂——当宗教改革打破天主教会的精神垄断,新兴市民阶层既渴望知识解放,又恐惧失去道德约束的深渊。

文学重构中的哲学升华 18世纪狂飙突进运动中,莱辛首次将浮士德题材引入严肃文学领域,他在未完成的剧本中让天使与魔鬼辩论浮士德的灵魂归属,这个设定后来被歌德发展为全剧的神学框架,1790年,歌德在魏玛宫廷的烛光下向席勒朗读《浮士德》片段时,这部作品已超越民间故事的范畴,成为承载启蒙思想的容器。

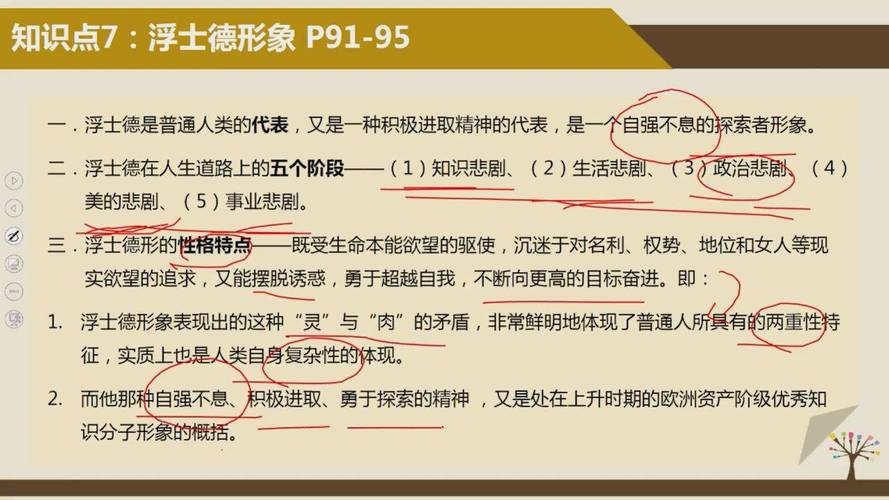

歌德版浮士德的独特性在于其动态发展的人物弧光,从"太初有为"的宣言到填海造陆的终极实践,主人公的五个悲剧(知识悲剧、爱情悲剧、政治悲剧、艺术悲剧、事业悲剧)构成了完整的现代人精神图谱,特别在第二部"古典瓦普几斯之夜",歌德让浮士德穿越时空与希腊诸神对话,这种文明对话的视野使作品获得前所未有的哲学纵深。

魔鬼契约的现代性隐喻 梅菲斯特作为"否定的精灵",实则扮演着现代性悖论的化身,当他说"我是那种永远作恶却始终为善的力量的一部分",这恰好对应着资本主义原始积累时期的历史辩证法,马克思在《资本论》中多次引用浮士德典故,将梅菲斯特视为资本人格化的绝妙隐喻——那个诱使人类用灵魂交换现世利益的魔鬼,正是商品经济时代的真正主角。

托马斯·曼在1947年创作《浮士德博士》时,赋予这个古老传说新的时代重量,作曲家莱韦屈恩与魔鬼立约获得24年创作灵感的设定,暗喻着德国知识分子与纳粹主义的共谋关系,小说中反复出现的"地狱笑宴"场景,恰是战后德国文化反思的文学镜像,这种将民族命运投射于古老传说的创作手法,延续了浮士德故事的阐释张力。

教育维度的永恒启示 在当代教育语境中,浮士德传说提供了多重对话空间,心理学视角下,浮士德的求知焦虑对应着青少年成长中的自我认同危机;伦理学层面,格蕾琴的悲剧促使我们思考技术理性时代的情感教育;甚至在地理课堂,浮士德填海造陆的乌托邦都可以引发生态文明的深度讨论。

柏林洪堡大学的比较文学课堂曾进行过一场特色教学实践:学生们分别扮演浮士德、梅菲斯特、格蕾琴和瓦格纳,从不同视角重述故事,这种角色代入法不仅加深了对文本的理解,更让学生亲身体验到欲望与道德的永恒博弈,正如参与学生后来在反思报告中写的:"当我说出梅菲斯特的台词时,突然意识到自己内心也住着那个冷嘲热讽的声音。"

跨文化传播中的变异与融合 浮士德神话的全球旅行催生出众多文化变体,在日本动漫《钢之炼金术师》中,等价交换原则明显脱胎于魔鬼契约逻辑;非洲作家索因卡在《死亡与国王的马夫》里,将浮士德式的个人主义与部落传统对撞;甚至在中国京剧《浮士德》改编版中,梅菲斯特被转化为手持折扇的白面书生,这种文化嫁接反而凸显了故事的普世性。

值得关注的是数字时代的新阐释,某虚拟现实实验室开发的《浮士德体验》项目,允许参与者通过脑机接口亲身经历知识诱惑、爱情迷醉和权力幻觉,当94%的体验者在魔鬼契约书前选择签字,这个数据或许揭示了比文学文本更残酷的现代人生存真相。

从维滕堡大学的走廊到华尔街的玻璃幕墙,浮士德的身影始终游荡在文明进程的转折点上,这个诞生于德意志土地的传说,最终生长为丈量人类精神高度的标尺,当人工智能开始讨论伦理,基因编辑突破生命界限,我们比任何时候都更需要重访那个古老的警告:在追逐全知全能的路上,人类是否准备好了支付灵魂的对价?或许这正是浮士德故事给予21世纪教育最重要的启示——真正的启蒙不在于征服自然,而在于认识人性的边界。

(全文共2397字)