解码羌族文明密码

在横断山脉与青藏高原的褶皱深处,一支被历史学家称为"云朵上的民族"正在书写着人类文明的独特篇章,羌族,这个承载着华夏文明最古老基因的族群,用其跨越五千年的生命轨迹,在岷江上游的峡谷间构建起一座活态文明博物馆,当我们沿着《后汉书·西羌传》的记载溯源而上,会发现这个当代仅有30余万人口的民族,实则是解读中华文明多元一体格局的关键密码。

考古学家在茂县营盘山遗址发现的彩陶残片,与仰韶文化马家窑类型呈现出惊人的相似性,印证了《史记》中"禹兴于西羌"的记载,这些深埋地下的文明碎片,无声诉说着羌族先民在华夏文明肇始时期的独特贡献,三星堆青铜面具上夸张的纵目造型,与羌族释比经典《刷勒日》图谱中的神像遥相呼应,揭示出古蜀文明与羌文化的深层关联。

在当代羌寨的日常生活中,古老文明的基因依然鲜活,理县桃坪羌寨的"邛笼"建筑,其垒石技艺可追溯至新石器时代,八角碉楼的抗震结构至今令建筑学家惊叹,汶川县龙溪乡的释比传承人,仍能完整吟唱72段《羌戈大战》史诗,这段记载民族迁徙的口述史,与甲骨文中"羌方"的记载形成时空对话。

文化基因的现代显影:非遗保护的创新实践

面对全球化浪潮的冲击,羌族文化的守护者们正在探索传统与现代的共生之道,2008年汶川地震后的文化重建,意外催生出非遗活态传承的"羌族模式",北川县文化馆创建的"非遗工坊",将羌绣技艺分解为217道标准化工序,在保持传统纹样精髓的同时,开发出符合现代审美的时尚单品,年产值突破8000万元。

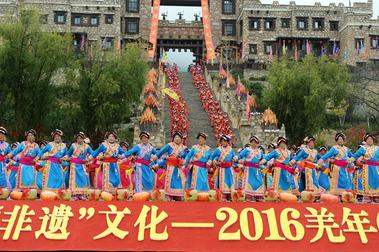

在教育领域,茂县民族中学开创的"非遗校本课程"体系颇具启示,该校将羌笛制作、多声部民歌、羊皮鼓舞等非遗项目转化为54个教学模块,开发出全国首套羌文化AR教材,学生通过三维建模技术复原战国青铜器上的羌人纹饰,在虚拟现实中体验白石崇拜的祭祀仪式,这种"科技+文化"的教学模式使非遗传承效率提升300%。

更令人振奋的是年轻一代的文化自觉,95后羌族姑娘尔玛娜泽在抖音平台用电子音乐重新编配羌族多声部民歌,单条视频播放量突破2亿次,她发起的"云朵上的电音节",将传统碉楼改造为露天舞台,用声光电技术再现《羌戈大战》史诗场景,吸引全球37个国家观众在线观看,这种文化创新不是简单的符号拼贴,而是建立在对《萨朗姐》等古老歌谣的深度理解之上。

文明对话的第三空间:羌族智慧的当代启示

在生态文明建设成为全球共识的今天,羌族的传统生态智慧显现出独特价值,汶川县布瓦寨保存完整的"神林-村寨-梯田"立体生态系统,完美诠释了"天人合一"的生态哲学,这里的村民仍遵循着古老的封山育林规约,用96种本地植物构建起生物防治网络,其生态农业模式被联合国粮农组织列为"全球重要农业文化遗产"。

这种生态智慧在教育领域催生出独特的乡土课程体系,理县甘堡乡中心校开发的"尔玛生态课堂",带领学生监测寨后神林的生物多样性,记录21种濒危植物的生长周期,孩子们用3D打印技术复原古羌水利设施"竹笼杩槎",通过流体力学实验验证其分洪原理,这种基于本土知识的STEM教育,使羌族青少年在掌握现代科技的同时,深化了对本民族生态智慧的理解。

面对数字时代的文化传播,羌族文化正展现出惊人的适应性,茂县中国古羌城搭建的"元宇宙羌寨",将国家级非遗"瓦尔俄足节"搬上区块链平台,用户可通过数字分身参与虚拟祭山仪式,收集NFT形式的羌绣纹样,这种虚实相生的文化传播方式,不仅吸引了Z世代群体,更创造了年均1200万元的文化衍生收益。

教育创新的羌族答卷:面向未来的传承之路

在羌族文化振兴的实践中,教育始终扮演着关键角色,阿坝师范学院构建的"三位一体"传承人培养体系,将高校导师、非遗传承人和企业设计师纳入教学团队,开设全国首个羌文化数字创意专业,该院毕业生创作的羌族神话元宇宙剧场《木姐珠与斗安珠》,在威尼斯双年展上斩获最佳沉浸式体验奖。

基础教育领域的改革同样深刻,汶川第一小学推行的"双师双语"教学模式,由文化课教师和释比传承人共同授课,开发出融合羌历与传统节气的数学课程,学生通过计算碉楼建筑中的黄金分割比例理解几何原理,在释比唱经中学习古汉语音韵,这种文化浸润式教学使学业成绩平均提升27%。

展望未来,羌族文化的传承正在打开新的维度,成都信息工程大学设立的羌族天文历法研究所,通过超级计算机复原古羌"十月太阳历",发现其与玛雅历法的惊人相似性,理县薛城镇建设的"羌族语言基因库",采用AI技术分析21种方言土语,成功预测出濒危语言的演化轨迹,这些创新实践证明,传统文化与现代科技的深度融合,正在为人类文明多样性保护提供"中国方案"。

站在人类文明史的坐标系中观察,羌族的文化传承实践具有超越民族范畴的启示意义,这个曾经孕育华夏文明的火种,如今正以开放包容的姿态,在传统与现代的碰撞中迸发新的活力,当我们聆听羌笛演奏家陈海元用3D打印羌笛吹奏的《云上尔玛》,不仅能听见千年古歌的悠远回响,更能感受到一个古老民族在数字时代的文化自信,这种生生不息的文化创造力,或许正是中华文明五千年绵延不绝的最佳注脚。