千年传说折射的教育密码 在唐代传奇《柳毅传》的奇幻叙事中,书生柳毅与龙女的邂逅故事,不仅展现了中国古典文学的瑰丽想象,更暗藏着传统文化对理想人格的塑造密码,这个始于助人、终于圆满的故事框架,实则是古代教育理念的具象化表达,当我们穿透神话的表层,会发现其中蕴含着对道德教化、责任担当与精神成长的深刻思考,这些教育智慧对当代教育实践仍具有启示意义。

恻隐之心:道德教育的原初动力 当柳毅在泾阳道旁偶遇牧羊女,面对陌生弱者的求助,他并未如常人般避之不及,这种"见义勇为"的举动,恰是孟子"四端说"中"恻隐之心"的生动诠释,在科举制度初兴的唐代,读书人群体中既有汲汲功名者,亦有如柳毅般保持本真者,故事刻意设置泾河与洞庭的遥远距离,正是考验读书人是否能在功名路上保持仁者初心。

龙女托书这一情节设计,实为检验知识分子的道德抉择:是耽于个人仕途,还是践行仁义之道?柳毅的抉择印证了《礼记》"君子贵人而贱己"的教诲,这种超越功利的人性光辉,正是传统文化对"读书明理"的核心要求,在当代教育中,如何培养学生面对弱势群体时的共情能力,柳毅的选择给出了跨越时空的答案。

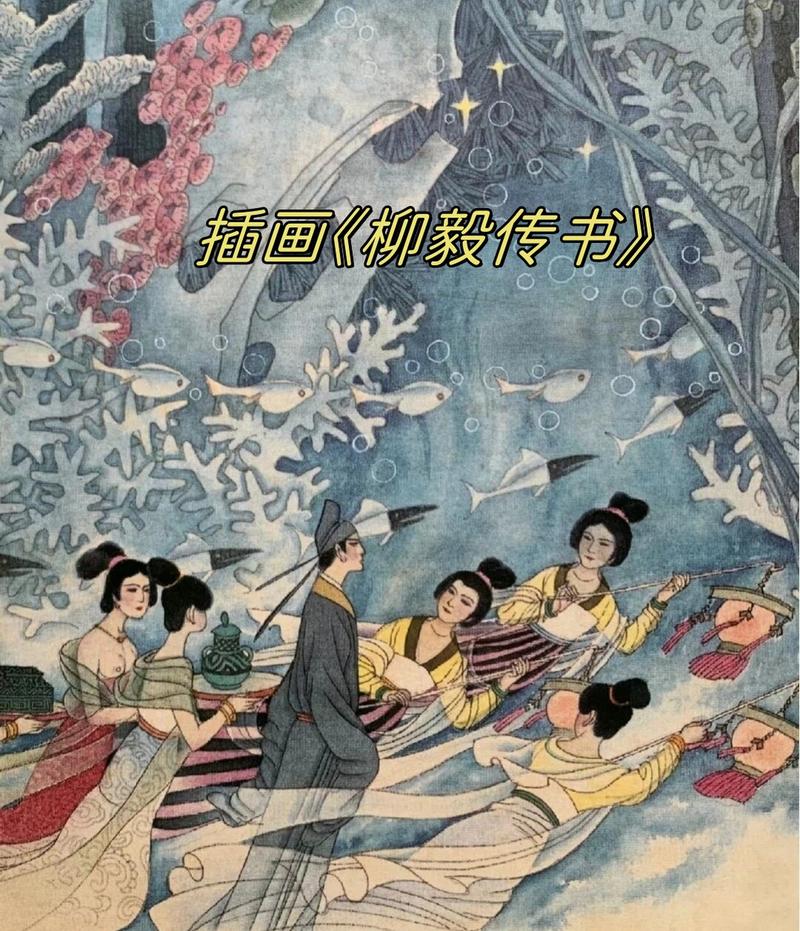

信义之诺:跨文化沟通的教育启示 柳毅深入龙宫送信的过程,展现了跨文化交往的经典范式,面对虾兵蟹将的戒备、钱塘君的暴烈,这个凡人书生始终秉持"受人之托,忠人之事"的信条,这种文化差异下的坚守,暗合《论语》"言忠信,行笃敬,虽蛮貊之邦行矣"的处世智慧。

特别值得注意的是柳毅拒绝纳娶龙女的情节转折,当钱塘君以威势相逼时,他坚守"杀其婿而纳其妻"非君子所为的原则,这种在诱惑面前保持清醒的定力,正是传统文化推崇的"慎独"境界,在全球化时代,这个故事启示我们:真正的跨文化能力不仅需要语言技巧,更需要内在的价值坚守。

精神成长:教育过程的动态呈现 柳毅的形象并非刻板的道德符号,其成长轨迹展现了完整的教育过程,初遇龙女时的恻隐之心是道德萌芽,入龙宫时的从容应对是实践历练,拒婚时的理性抉择是人格完善,最终得道成仙则是精神升华,这种螺旋上升的成长模式,与杜威"教育即生长"的理念不谋而合。

故事中洞庭君赠予的珍宝被柳毅尽散乡里,这个细节常被忽视却至关重要,它表明教育的目标不是培养独善其身的君子,而是造就兼济天下的仁者,这种将个人修养与社会责任统一的教育观,在《大学》"修身齐家治国平天下"的论述中得到呼应,对当代教育过分强调个人成功的倾向具有纠偏意义。

神话叙事中的教育方法论 《柳毅传》采用虚实相间的叙事策略,暗合启发式教育原理,龙宫幻境既是想象空间,也是道德试炼场,当柳毅穿越水府结界,实则是突破认知边界的隐喻,这种通过创设情境引发道德思考的方式,比直接说教更具教育效力。

故事中三次宴饮场景的演变颇具深意:初宴时的礼仪教化,再宴时的人生感悟,三宴时的超然境界,构成了完整的学习进阶,这种寓教于乐的叙事智慧,正是传统文化"潜移默化"教育理念的生动体现,对比当下教育中机械的知识灌输,这种润物无声的教化方式值得借鉴。

传统文化教育的当代转化 在人工智能时代重读这个唐代故事,我们会发现其中超越技术的人文关怀,柳毅最终不是依靠仙术法宝,而是凭借诚信品格获得幸福,这提示我们教育应回归人性本质,当VR技术能模拟龙宫奇景时,如何让学生理解柳毅抉择的价值重量,成为更具挑战性的教育命题。

将柳毅传书引入现代课堂,可以开发跨学科教学方案:在文学鉴赏中剖析叙事结构,在历史研究中考察唐代士风,在哲学讨论中思辨义利之辨,在心理教育中培养共情能力,这种立体化的解读方式,能使传统文化真正成为滋养现代人心灵的源头活水。

教育智慧的永恒回响 从洞庭湖底的珍珠宫阙到现代社会的信息洪流,柳毅传书的故事始终在叩击着教育者的心扉,它提醒我们:真正的教育不应止于知识传递,更要唤醒人性中的善端;不能困于文化壁垒,而需培养包容的胸襟;不可耽于功利计算,必须坚守精神的超越性,当教育回归"使人成为人"的本质追求,千年前的龙宫奇遇,依然能在当代学子的心海中激起智慧的回响。