"妈妈,妞妞书包里多了一个粉色发卡!"五岁的童童指着同学书包里的物品大声喊道,幼儿园午休室里,年轻教师李娜正面对一个棘手的教育现场:六名中班幼儿围坐在被翻乱的书包旁,一枚闪亮的卡通发卡在阳光下折射出刺眼的光光,这个看似普通的日常场景,却折射出儿童成长过程中最关键的品德教育命题——当幼儿出现偷拿行为时,教育者应该如何正确引导?

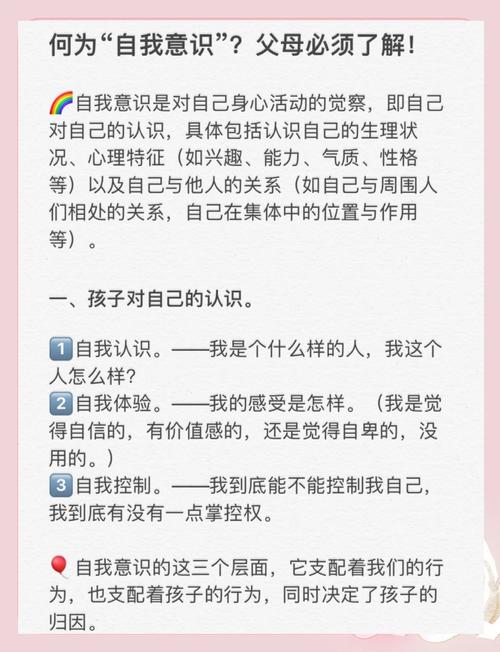

解码偷拿行为背后的儿童心理图式 在成人世界被定义为"偷窃"的行为,在3-6岁幼儿认知体系中呈现出截然不同的心理图景,瑞士心理学家皮亚杰的认知发展理论指出,前运算阶段(2-7岁)的儿童尚未建立完整的物权概念,其行为更多受即时需求驱动而非道德判断,北京师范大学2019年针对500名学前儿童的追踪研究显示,83%的"偷拿"行为发生在物权意识模糊期(4-5岁),其中仅17%具有明确占有意图。

典型心理动因可归纳为三类:其一,物权认知混淆期的"暂时借用"(如将幼儿园玩具误认为公共物品);其二,情感补偿机制(通过占有物品获得安全感);其三,镜像神经元作用下的模仿行为(受同伴或影视作品影响),上海某示范园曾记录一个典型案例:五岁男孩连续三天将同桌的恐龙卡片装入口袋,经观察发现其行为动机源于父亲长期出差导致的分离焦虑。

教育干预的黄金四步法则 面对幼儿的"偷拿"行为,教育者需要构建"观察-沟通-引导-巩固"的完整干预链,首要是建立冷静观察期,美国儿童心理学家约翰·戈特曼建议采用"情绪温度计"法:当发现可疑行为时,先用5分钟记录行为发生的环境要素(时间、地点、在场人员),再用5分钟观察儿童的面部微表情(瞳孔变化、手指动作等)。

第二步是建立非对抗性对话空间,新加坡教育部推行的"彩虹谈话法"值得借鉴:选择中性色彩环境(如浅蓝色活动室),以"老师注意到..."代替"你为什么..."的质问句式。"老师发现小美的蜡笔在你这里,能和我分享它们的故事吗?"这种开放式提问能有效降低儿童的防御机制。

核心干预阶段需遵循"3R原则":Recognize(识别情绪)- Redirect(转移焦点)- Rebuild(重建认知),广州某国际幼儿园的实践案例显示,当四岁幼儿拿取他人零食时,教师首先承认"老师知道你现在很想吃这个饼干",继而引导"但我们能不能找到更好的办法",最后通过角色扮演重建"借还规则"。

巩固阶段的关键是建立正向强化循环,日本保育专家提出的"星光记录法"成效显著:每天结束时,请儿童回忆三个"今天我做得好的事情",并由教师用星星贴纸具象化,东京大学跟踪研究表明,持续21天的正向记录能使幼儿亲社会行为提升47%。

家庭-学校协同教育的实践路径 品德教育从来不是单兵作战,需要构建家校共育的生态系统,成都某省级示范园创设的"双轨日志系统"值得推广:教师记录日间行为观察,家长填写晚间行为反馈,每周通过加密云端进行数据交叉分析,该系统实施半年后,幼儿问题行为重复率下降62%。

家庭端的教育改造需注意三个维度:第一,物质环境的"可视化归属"设计,如使用不同颜色储物盒区分家庭成员物品;第二,进行每周"家庭议会",用民主协商代替简单说教;第三,建立"品格存折",将诚实、分享等行为量化为可积累的虚拟货币。

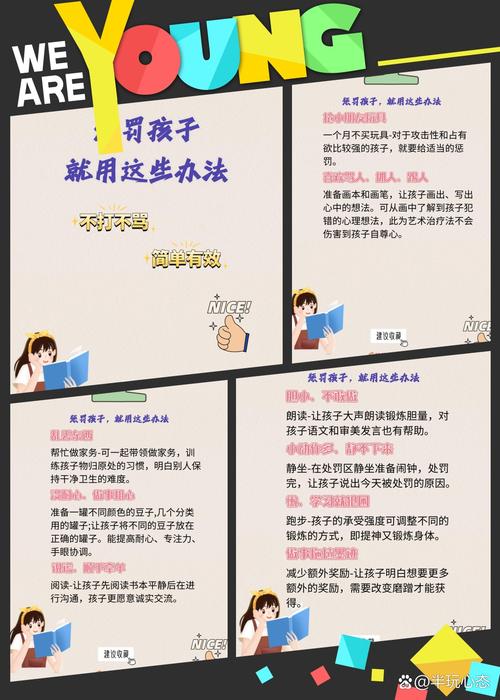

特别需要警惕的是惩罚机制的滥用,哈佛大学儿童发展中心的实验证实,当教育者使用"剥夺式惩罚"(如当众批评、取消游戏时间)时,幼儿的羞愧感会转化为逆反心理,导致行为问题复发率增加3倍,相比之下,"修复式惩戒"(如共同整理被翻乱的物品)更能培养责任感。

教育者的自我修养提升 面对儿童的偏差行为,教育者自身的情绪管理同样重要,德国海德堡师范大学研发的"教育者情绪心电图"工具颇具参考价值:在干预前快速完成呼吸调节(4-7-8呼吸法)、积极暗示(默念"这是教育契机")、场景预演(设想三种应对方案)的三步准备。

专业成长方面,建议教育者建立"微观案例库",将每次干预过程分解为"行为触发点-情绪转折点-认知突破点"三个观察维度,杭州某特级教师坚持十年的观察日志显示,80%的偷拿行为与午睡后的分离焦虑存在显著相关,这一发现极大提升了干预精准度。

新时代的教育者还需掌握基础的行为分析技术,应用行为分析(ABA)中的ABC记录法(前因-行为-后果)能有效识别行为模式,例如记录显示某幼儿总是在自由活动前拿取他人玩具,则可调整活动过渡方式,将问题化解在行为发生前。

在儿童品格的建构工地上,每个偏差行为都是珍贵的教育契机,当我们用发展的眼光看待幼儿的"偷拿"行为,用专业的策略搭建成长阶梯,这些暂时迷航的小船终将在理解和智慧的风帆下,驶向品德的港湾,正如蒙特梭利所言:"儿童不是需要填满的容器,而是需要点燃的火炬。"而教育者的使命,就是让这火炬在人性光辉的照耀下,永远明亮纯净。

(全文字数:2280字)