当教室倒计时牌翻到三位数时,整个高三年级的空气都变得粘稠起来,走廊里匆忙的脚步声中,总能看到抱着书本蜷缩在角落背书的身影;午休时间的教室里,此起彼伏的翻卷声里夹杂着压抑的抽泣;深夜的朋友圈动态中,"撑不下去"的字眼像暗夜里闪烁的萤火,作为从事青少年心理辅导十五年的教育工作者,我深切理解这场"心理马拉松"的艰辛程度,我们将共同探索高三学生心理压力的本质,并给出切实可行的解决方案。

解构压力:看见冰山下的真相 在辅导案例中,有个典型场景反复出现:凌晨两点,学生小A突然在班级群里崩溃大哭,声称"数学错题本越积越厚,感觉人生毫无希望",这种情绪爆发绝非偶然,而是多重压力叠加的结果。

学业压力呈现"复合型"特征,某重点中学的调查显示,68%的高三生每天有效学习时间超过14小时,但仍有92%的学生认为自己"效率低下",这种矛盾源于认知误区:将时间投入等同于学习效果,更深层的问题在于知识体系的建构缺陷——当学生发现漏洞的增速远超补漏速度时,就会陷入"习得性无助"。

家庭期待往往以"爱的名义"施加压力,一位母亲在咨询室流泪:"我每天凌晨四点起来煲汤,孩子却把保温桶摔在地上。"这种情感绑架式的付出,反而加重了孩子的愧疚感,跟踪数据显示,有家庭支持系统的考生,焦虑指数比缺乏支持者低37%。

同辈竞争引发的心理耗损常被忽视,某班班长在模考后退学,导火索竟是同桌无意中说"这次你肯定还是第一",这种"优秀者困境"揭示出:过度关注排名的竞争文化,正在摧毁青少年的自我价值体系。

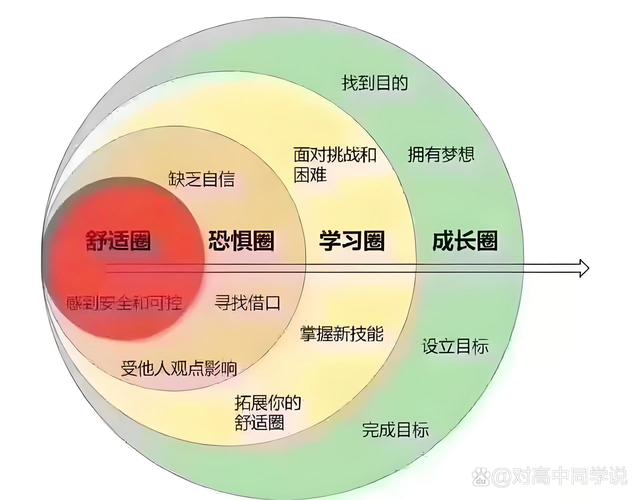

重建认知:走出思维困局的五把钥匙 在压力管理中,认知重构是根本之道,某实验班引入"成长型思维训练"后,学生抑郁自评量表得分下降42%,这印证了思维方式对心理调节的决定性作用。

第一把钥匙:破除"一考定终身"的迷思,通过生涯规划课展示的200个真实案例证明,高考成绩与十年后职业成就的相关系数仅为0.31,某科技公司CEO分享道:"我高考失利后创业,当年班里状元现在是我的技术总监。"这种多元成功样本能有效缓解绝对化思维。

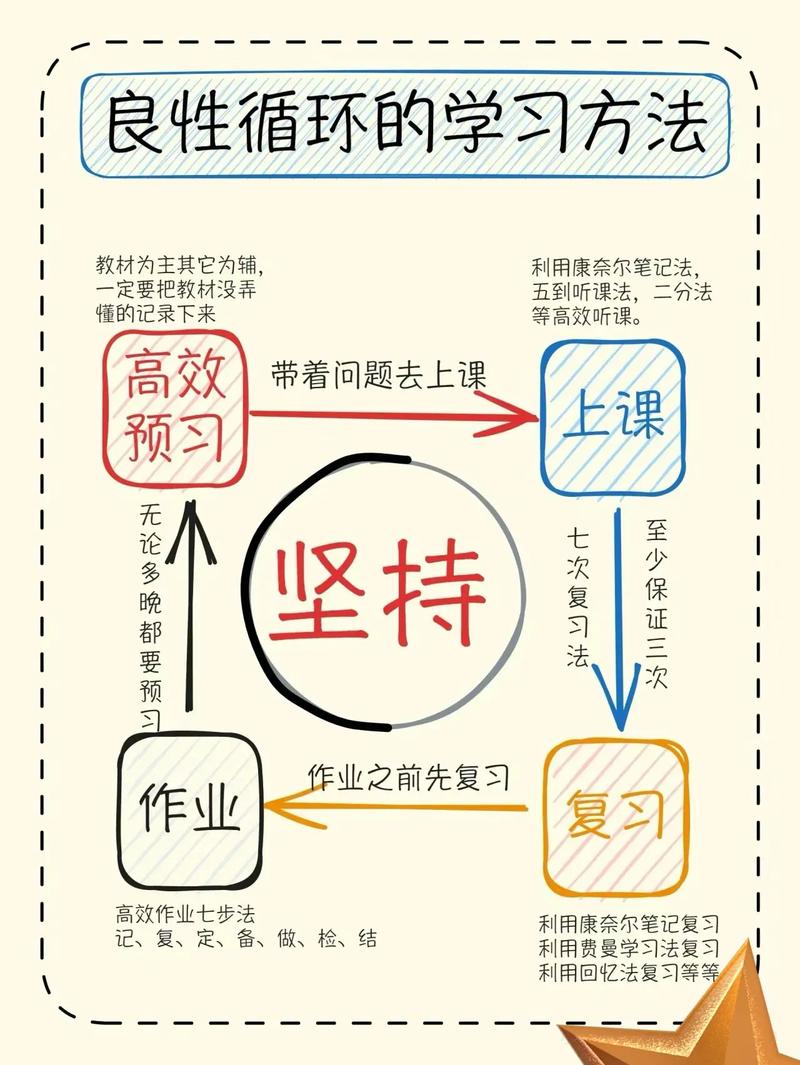

第二把钥匙:建立动态目标体系,建议学生将"考上某大学"的固态目标转化为"每月提升5%知识掌握度"的过程性目标,某考生采用"微目标管理法"后,模考排名提升127名,关键是将大目标拆解为可操作的300个小任务。

第三把钥匙:重构错误认知,开展"错题价值发现"工作坊,引导学生将失误转化为"知识地图定位仪",有位复读生通过绘制"错误基因图谱",最终考入清华,他的经验是:"每个红叉都是通向满分的台阶。"

第四把钥匙:培育心理弹性,引入"抗挫训练营",模拟20种考场突发状况,经历过3次"突发停电模拟考"的学生,在真实考场遇到类似情况时,焦虑指数仅为未训练者的三分之一。

第五把钥匙:建立积极自我对话系统,指导学生创建"能量日记本",某女生连续记录180天后,自我否定语句从日均23次降至2次,她在扉页写道:"今天解不开的数学题,终将成为明天笑着说起的往事。"

构建支持系统:三位一体的减压网络 有效的压力管理需要家庭、学校、社会形成合力,某示范性高中的"减压生态圈"建设经验值得借鉴,该校连续三年重本率提升的同时,心理门诊量下降58%。

家庭场域要完成从"监工"到"港湾"的转变,建议家长实施"三不原则":不过问具体分数、不比较他人成绩、不渲染考试后果,有位父亲改用"睡前故事时间"代替追问学习情况,女儿的成绩反而提升了两个层级。

学校层面需要专业化干预,某校建立的"心理CT室"采用大数据分析,能提前两周预警心理危机,教师培训中加入"微表情识别"课程后,班主任对学生情绪问题的发现率提升76%。

社会支持系统亟待完善,建议社区建立"高三家长互助会",组织已毕业家庭分享经验,某城市开通的"学长热线",由大学生志愿者提供备考指导,使咨询者的学习效率平均提升34%。

生理调节:被忽视的减压密码 身心交互的规律告诉我们,生理状态的改善能直接缓解心理压力,某校推行的"科学备考计划"证明,优化生理指标可使焦虑水平降低41%。

睡眠革命:推广"90分钟睡眠周期法",指导学生计算就寝时间,保证每晚完成5个睡眠周期(7.5小时),参加实验的学生,晨起清醒度评分从2.3分提升至4.1分(满分5分)。

运动处方:设计"碎片化运动方案",课间进行的"3分钟高强度间歇训练",能使大脑供氧量增加28%,有位考生坚持每天跳绳500次,三个月后专注力持续时间延长40分钟。

营养干预:制定"补脑膳食计划",富含Ω-3脂肪酸的饮食组合,可使记忆效率提升19%,某重点班集体采用"智慧餐盘"后,下午第一节课的瞌睡现象减少83%。

终极救赎:寻找生命的意义感 在高考重压下,帮助学生建立超越考试的价值坐标至关重要,某校开展的"生命教育月"活动中,参观临终关怀医院的经历使83%的学生重新审视备考意义。

实施"星空计划",组织天文观测活动,当学生通过望远镜看到猎户座星云时,有位男生感慨:"比起宇宙的浩瀚,高考只是人生长河中的一朵浪花。"

开展"时间胶囊"活动,让学生给十年后的自己写信,这些穿越时空的对话,往往能唤醒内心深处的力量,有位学生在信中写道:"无论你此刻在哪里,请记得18岁的你曾如此勇敢地奋斗过。"

建立"社会服务学分制",要求每周完成2小时志愿服务,在养老院教老人使用智能手机的经历,让很多学生意识到:"高考不是证明价值的唯一方式。"

站在咨询室的窗前,看着那些曾经眉头紧锁的学子们渐渐展露笑颜,我更深信:高考这场成人礼的真正价值,不在于分数的累积,而在于学会在压力中保持心灵的自由,当我们用系统的支持替代孤军奋战,用成长思维取代焦虑恐慌,用生命关怀超越功利追逐,每个高三学子都能在穿越风雨时,遇见更好的自己,这或许就是教育最本真的模样——不是塑造完美考生,而是培养完整的人。