当15岁的小雨第7次摔门而出时,她的母亲张女士在心理咨询室里掩面哭泣:"从前那个乖巧的女儿去哪了?"这样的场景正在无数家庭中上演,青春期孩子如火山般的情绪爆发,往往让家长既困惑又无力,这个特殊成长阶段呈现的"情绪风暴",实际上是多重因素交织的复杂产物,需要我们用更专业的视角进行解码。

生理重构:身体里的化学革命

青春期本质是一场由激素主导的生物进化实验,下丘脑-垂体-性腺轴的激活,使得睾酮和雌激素分泌量骤增300%-500%,这种激素海啸直接冲击着边缘系统——大脑的情绪控制中心,美国国立卫生研究院的脑成像研究显示,青少年杏仁核的活跃度是成年人的1.5倍,而前额叶皮层的髓鞘化进程要持续到25岁。

这意味着青少年如同驾驶着高性能跑车(情绪中枢),却只有初级驾照(理性控制能力),当多巴胺水平在社交刺激下剧烈波动时,他们的情绪反应就像过山车般难以自控,典型的晨间"起床气"现象,正是皮质醇昼夜节律紊乱的生理表征。

认知跃迁:思维重构期的认知摩擦

根据皮亚杰的认知发展理论,青少年正经历形式运算阶段的思维革命,他们开始能够进行假设性推理,却尚未掌握现实检验的能力,这种"半成熟"状态造就了特有的认知矛盾:既渴望独立又依赖家庭,既批判权威又需要引导。

某重点中学的心理咨询档案记录着典型个案:高二男生强烈反对父母规划的人生道路,但当被问及自己的职业规划时,却陷入长时间的沉默,这种思维断层导致他们像站在悬崖边的雏鹰,既想展翅又恐惧坠落,这种内在冲突往往外化为暴躁情绪。

社会化焦虑:身份建构的阵痛期

埃里克森心理社会发展理论指出,青春期的核心任务是建立自我同一性,在数字时代,这个过程变得尤为复杂,青少年需要在现实社交、虚拟身份、家庭期待的三重空间里寻找平衡,某网络社区调研显示,95后青少年平均管理着3.2个社交账号,这种身份切换带来的认知负荷远超成人想象。

当现实中的学业压力与网络世界的完美人设产生冲突时,青少年容易陷入存在性焦虑,就像17岁网红博主小林在访谈中坦言:"每次下播后看着镜中素颜的自己,都有种强烈的撕裂感。"这种身份认知的混乱,常常转化为对最亲近之人的无端怒火。

代际传递:家庭系统的共振效应

家庭治疗大师萨提亚提出的冰山理论,为理解青春期亲子冲突提供了新视角,表面上的暴躁反抗,往往掩盖着未被满足的情感需求,在某亲子工作坊的沙盘游戏中,16岁的参与者用尖刺围栏将父母人偶隔绝在外,却在角落悄悄放置了连接双方的电话亭。

代际创伤的隐形传递更值得警惕,40岁的王先生在管教儿子时总会失控怒吼,直到家族治疗中才意识到,这完美复刻了他12岁时父亲的教育方式,这种创伤的跨代重演,使得家庭系统成为情绪风暴的放大器而非减震器。

教育转型期的适应不良

当前教育体系正经历从标准化到个性化的艰难转身,某省重点高中的调查数据显示,65%的高中生认为"努力方向与个人兴趣严重偏离",当标准化评价体系与多元化智能发展产生冲突时,青少年的自我价值感会出现剧烈震荡。

值得关注的是,超前教育带来的"心理早衰"现象,部分在奥数竞赛中表现优异的初中生,却在情感发展量表上呈现幼儿化特征,这种认知与情感发展的失衡,就像过早绽放的花蕾,虽然艳丽却异常脆弱。

数字原住民的神经重塑

斯坦福大学神经科学团队的最新研究表明,每天超过5小时的屏幕使用,会导致青少年大脑默认模式网络的结构性改变,这种改变使得他们在现实社交中更容易产生焦虑和攻击性,某戒网瘾机构的追踪案例显示,经过3个月数字断连的青少年,情绪稳定性指数提升了42%。

但完全禁止电子设备并非良策,更值得探讨的是如何建立健康的数字适应机制,日本某中学推行的"屏幕斋戒日"实践表明,将每周三设为无电子设备日,能显著改善学生的情绪调节能力。

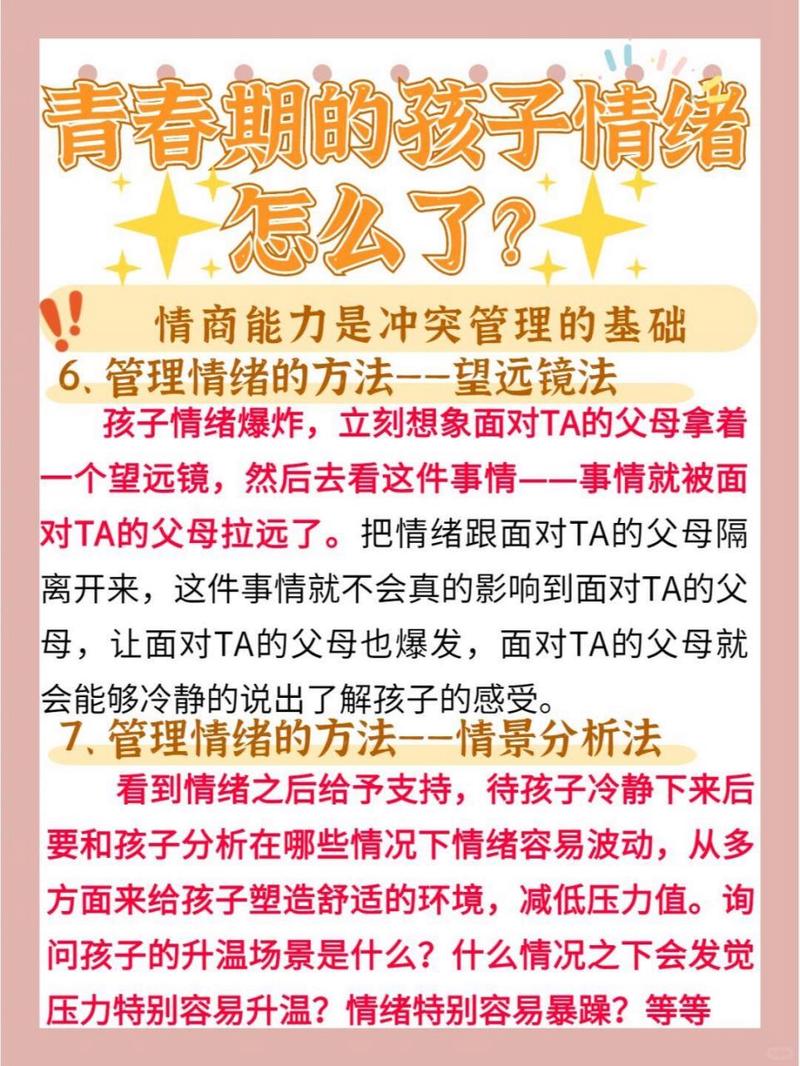

应对策略:构建情绪缓冲带

- 生物节律调节:建立规律的睡眠-觉醒周期,通过光照疗法调节褪黑素分泌

- 认知脚手架:采用苏格拉底式提问引导批判性思维,而非直接否定

- 家庭沟通升级:实践非暴力沟通四要素(观察-感受-需要-请求)

- 数字教养法:制定动态屏幕时间管理制度,培养媒介素养

- 情绪容器构建:通过正念训练提升情绪耐受力,建立安全宣泄渠道

理解青春期情绪风暴的本质,是教育者必须完成的认知跃迁,当我们不再将暴躁易怒简单归咎于"叛逆",而是看到背后生物进化、认知革命、社会转型的多重推力,就能以更专业的姿态搭建成长缓冲带,每个情绪失控的瞬间,都是青少年向世界发出的求救信号——他们需要的不是镇压或妥协,而是被专业解读后的智慧引导,在这个意义上,破解青春期的情绪密码,不仅关乎个体成长,更是对整个教育生态的善意叩问。