青春期少年摔门而出的巨响,让握着锅铲的母亲僵立在厨房,这场因手机使用引发的争吵,正在无数中国家庭重复上演,北京师范大学家庭教育研究中心2023年的调查报告显示,12-18岁青少年与父母发生言语冲突的频次平均每周达3.2次,其中78%的冲突源自日常琐事,这些数字背后,是两代人价值观的碰撞,更是情感联结的呼唤。

冲突的深层解构:当控制欲遭遇独立宣言

生物学视角下,青春期前额叶皮质的重构工程与性激素的剧烈波动,使少年如同驾驶着油门失灵的赛车,哈佛大学神经科学实验室的脑成像研究显示,14-16岁青少年面对父母说教时,杏仁核的激活强度是成年人的3倍,这种生理特质让"好好说话"成为奢望,脱口而出的"别管我"其实是大脑边缘系统失控的产物。

在代际文化断层中,70后父母笃信的"严师出高徒"与00后推崇的"我的青春我做主"形成强烈对冲,某重点中学的亲子沟通工作坊记录显示,62%的家长仍在沿用自己父母的教育方式,而95%的青少年期待被当作独立个体对待,这种认知错位如同两套不同版本的操作系统,必然导致程序冲突。

家庭权力结构的演变更具戏剧性,曾经被抱在怀中的孩童突然开始争夺话语权,这种角色转换让许多父母措手不及,上海家庭教育指导中心的案例库中,68%的冲突升级源于父母坚持"必须听我的",而青少年心理学专家指出,此时孩子争夺的从来不是具体事务的决定权,而是被尊重的存在感。

对话的黄金法则:从对抗到联结的七步蜕变

情绪风暴来临时,真正的教育智慧始于自我觉察,当少年怒吼"你根本不理解我",成熟的父母会先触摸自己加速的心跳,而非立即反驳,心理学中的"90秒法则"提示:任何情绪峰值在生理上只能维持90秒,深呼吸三次就能穿越情绪迷雾,此时说出的"我看到你很生气"远比"你怎么这个态度"更具建设性。

共情式倾听需要超越语言表象,当孩子抱怨"作业太多写不完",潜台词可能是"我需要支持",教育专家建议采用"反映式回应":"听起来作业量让你感到压力很大?"这种剥离评判的反馈,能让沟通从对抗转为合作,北京某重点中学的实践表明,使用共情技术的家庭,冲突解决效率提升40%。

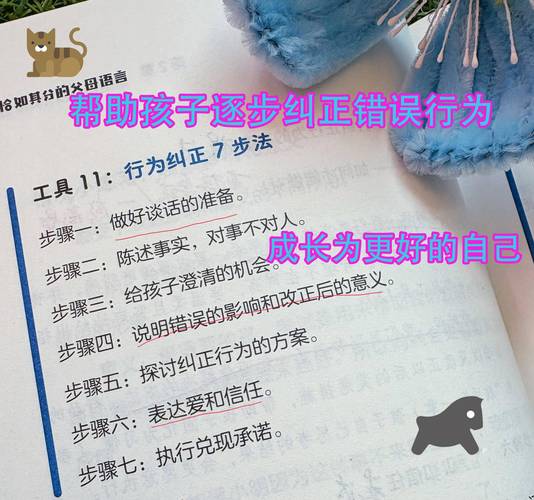

非暴力沟通的四要素在亲子对话中尤为关键,描述观察而非评判:"我注意到这周有三次作业交晚了";表达感受而非指责:"我有些担心会影响你的学习节奏";明确需求而非命令:"我们需要共同找到时间管理的办法";提出请求而非要求:"今晚可以聊聊怎么调整计划吗?",这种结构化表达能将火药味转化为建设性对话。

关系的长效滋养:从危机到契机的教育转化

在冲突余波中重建信任需要仪式感设计,可以准备"和解下午茶",用温热的牛奶代替争执的锋芒,在放松环境中启动复盘,重要的是展现脆弱:"刚才妈妈太着急了,能说说你的感受吗?"这种真诚的自我暴露往往能叩开孩子的心门,广州某家庭治疗中心的数据显示,采用非正式和解仪式的家庭,亲子亲密度平均提升35%。

个性化解决方案必须由双方共同孵化,针对手机使用冲突,可以引入"契约式管理":孩子自主制定使用计划,父母担任顾问而非监工,关键是将"你应该"转化为"你觉得","根据上次的经验,你觉得每天哪个时段专注学习效果最好?"这种赋能式提问能激发青少年的自我管理潜能。

预防机制的建设需要系统性思维,定期家庭会议、情绪天气预报、兴趣共享日等制度设计,能构筑缓冲冲突的防护网,更重要的是培养"成长型思维",将每次冲突视为关系升级的契机,杭州某知名中学的跟踪研究证明,具备冲突转化意识的家庭,青少年抑郁发生率降低27%。

教育学家杜威曾说:"冲突不是教育的失败,而是成长的邀请。"当青春期风暴席卷而来,智慧的父母会化身冲浪者,借助对话的浪涛推动亲子关系向更深水域航行,那些在冲突中淬炼出的理解与尊重,终将凝结成跨越代沟的桥梁,我们不是在驯服叛逆,而是在陪伴一个灵魂的觉醒;我们不是在赢得辩论,而是在书写两代人共同成长的诗篇。