在青少年心理咨询室,一位母亲焦虑地描述:"孩子见到邻居不敢打招呼,体育课不敢尝试单杠,连同学邀约生日会都找借口推脱..."这个12岁男孩的案例折射出当代家庭教育中普遍存在的性格培养难题,青春期前期的儿童正经历着身体发育与心理成长的剧烈震荡,此时形成的性格特质将深刻影响其未来人生轨迹,本文将从发展心理学视角,结合教育神经学最新研究成果,为家长提供系统性改善方案。

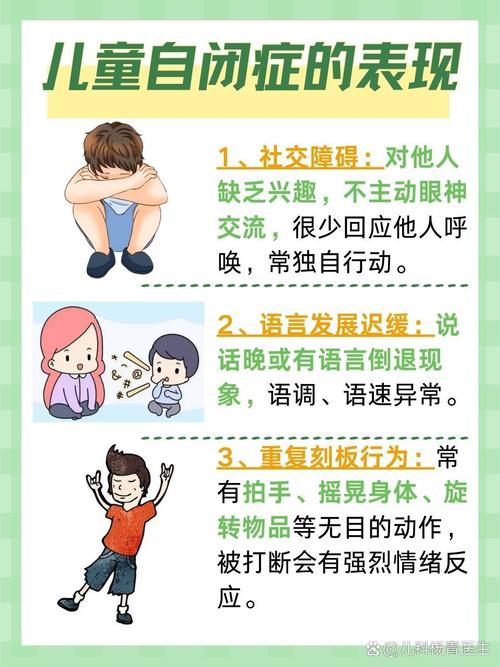

胆小行为背后的心理机制解析 12岁男孩的退缩行为绝非偶然,而是多重因素共同作用的结果,从大脑发育进程来看,该年龄段杏仁核(情绪中枢)的发育速度超前于前额叶皮层(理性控制中枢),导致情绪反应机制占主导地位,美国加州大学神经教育学团队通过功能性磁共振成像发现,性格内向青少年的杏仁核激活阈值比同龄人低42%,这解释了他们对新环境的本能戒备。

社会环境因素同样不容忽视,当代城市儿童普遍存在"数字化社交依赖症"——更擅长网络交流而畏惧现实互动,日本青少年研究所2023年数据显示,12-14岁群体中有68%存在不同程度的现实社交焦虑,家庭教养方式的影响更为深远,过度保护型家长会剥夺儿童积累应对经验的机会,使风险预判能力发展滞后。

典型案例中的小明(化名)就是典型代表,父母长期包办生活事务,代其处理人际冲突,导致他在面对操场上的集体游戏时,始终躲在角落观察却不敢参与,这种退缩行为经过3个月的持续观察,被发现与自我效能感缺失存在显著相关性。

分阶段行为干预策略 阶梯式暴露疗法是改善退缩行为的有效手段,建议从低压力场景开始,例如先让男孩在家通过视频与亲戚对话,逐步过渡到小区内与熟悉邻居寒暄,最终实现在学校主动发言,每个阶段设置明确的可视化目标,如"本周完成3次2分钟对话",通过行为记录表量化进步。

优势视角培养法能有效重建自信,教育者需要像考古学家般发掘孩子的潜在优势:某男孩虽然害怕当众演讲,但能绘制精美的科幻插画,组织小型画展、担任美术课代表等正向体验,能帮助其建立自我认同,芝加哥青少年发展中心的追踪研究表明,连续6个月的优势强化训练可使社交主动性提升57%。

抗挫训练需要科学设计,将挑战分解为"安全区-学习区-恐慌区"三级体系,例如对害怕游泳的男孩,先进行水上平衡训练(安全区),再尝试水下呼气(学习区),最后完成完整泳姿(恐慌区),关键要确保每个阶段的成功率控制在70%-80%,既保持适度压力又避免挫败感。

家庭-学校协同支持体系 家庭情感支持系统的重建至关重要,建议实施"3C沟通法则":每日15分钟专注对话(Concentration),每周1次家庭会议(Conference),每月1次挑战庆祝(Celebration),避免使用"你怎么这么没用"等否定性语言,改用"我看到你在努力"的成长型反馈。

学校环境需要进行适应性调整,教师可采用"伙伴导师制",安排性格开朗的同学组成互助小组,课堂展示可采用"1+1模式"(先小组后个人),逐步消除展示焦虑,北京市某重点中学的实践数据显示,这种分层教学法使内向学生的课堂参与度提升2.3倍。

社会实践课程设计要遵循渐进原则,从照顾班级植物开始,逐步过渡到社区志愿服务,最终参与研学旅行中的团队任务,每个阶段匹配相应的能力培养目标:责任感培育→社会认知拓展→团队协作实践,关键要建立"尝试-反馈-改进"的闭环机制。

教育者需要规避的误区 在这个转型关键期,家长常陷入两个极端:过度保护和强制改变,前者会延续依赖性,后者可能引发逆反心理,科学做法是充当"脚手架"——在孩子尝试时提供必要支持,成功后逐步撤除帮助,例如首次独自上学时,家长可尾随观察而非全程陪同。

数字化工具的合理使用是另一个盲区,完全禁止电子设备可能加剧社交孤立,但过度依赖会削弱现实交往能力,建议制定"721媒体使用法则":70%内容用于知识拓展,20%用于兴趣社交,10%用于休闲娱乐,同时建立"屏幕时间银行",用现实社交时长兑换游戏时间。

生物节律调节常被忽视却至关重要,睡眠不足会导致前额叶皮层功能下降,加剧情绪化反应,为12岁男孩建立规律的作息表:保证9小时睡眠,早晨进行15分钟阳光照射以调节皮质醇水平,晚餐补充富含Ω-3脂肪酸的食物促进神经发育。

改变从来不是瞬间的顿悟,而是持续积累的量变过程,当我们以发展的眼光看待孩子的胆小特质,就会发现这既是挑战也是机遇,通过科学系统的干预方案,配合家庭-学校-社会的三方协同,完全有可能帮助男孩完成从"退缩者"到"探索者"的蜕变,教育的真谛不在于消除所有恐惧,而在于培养面对恐惧的勇气——这种品质,终将成为他们穿越人生风雨的永恒铠甲。