教育焦虑时代的青少年困局

2023年教育部统计数据显示,全国初中阶段辍学率反弹至1.78%,其中16岁群体占比超过六成,这个本应在课堂里汲取知识的年纪,却有不少少年徘徊在校门之外,在北京某心理咨询中心接待的青少年案例中,辍学少年的平均咨询时长比其他群体多出43%,折射出这个问题的复杂性。

解构辍学现象的深层密码

1、教育评价体系的单维困境

当17岁的小林第三次撕碎月考排名表时,班主任发现这个曾经的全科优等生已持续失眠两个月,现行教育体系对分数的过度聚焦,使38.6%的中学生产生"成绩即价值"的认知错位,北京师范大学教育心理研究所的追踪研究显示,长期处于后30%排名的学生,三年内学习动机消退率达71%。

2、家庭代际创伤的隐性传递

45岁的张女士至今记得儿子摔门而出的那句话:"你们当年没读成大学,为什么要我完成你们的梦想?"中国家庭追踪调查(CFPS)数据表明,父母教育期望值每提高10个百分点,青少年逆反概率增加7.3%,这种代际补偿心理往往演变为情感勒索。

3、数字化生存的身份重构

当00后小宇在游戏直播中收获第一个千元打赏时,传统教育的吸引力开始瓦解,中国社会科学院《Z世代价值观念报告》指出,92%的青少年认为"网红""电竞选手"等新兴职业比公务员更具吸引力,这种认知差导致现实与虚拟世界产生价值断裂。

4、神经发育的生物学制约

脑科学研究显示,16岁青少年前额叶皮质成熟度仅达80%,情绪控制能力较弱,广州某三甲医院青少年门诊数据显示,因注意力缺陷导致学业困难的就诊量五年间增长220%,但家长正确认知率不足30%。

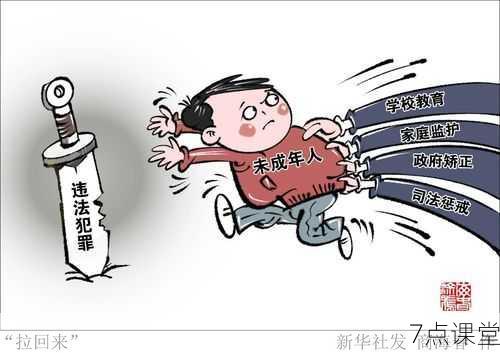

破局之路:构建多维支持系统

1、家庭场域的重构

深圳"蒲公英之家"的亲子工作坊开创了"哑巴日"实验:父母与子女24小时只用文字交流,这种打破固有沟通模式的尝试,使73%的家庭重构了对话机制,关键不在于说服,而在于建立情感联结的"第三空间"。

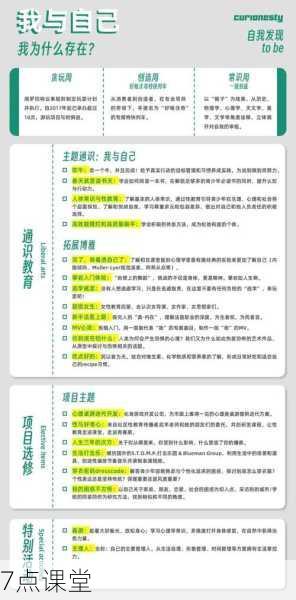

2、教育生态的柔性进化

杭州某中学推出的"课程超市"模式值得借鉴:将传统课程解构为132个模块,学生可自主搭配"学习套餐",实施两年后,该校学生复学率提升至89%,最重要的是唤醒了63%"躺平"学生的学习内驱力。

3、职业启蒙的早期介入

德国"双元制"教育的本土化实践在江苏某职校取得突破:14-16岁学生可申请"职业探索年",在保障学籍的前提下进入企业实训,这种缓冲设计既尊重成长规律,又为选择留出试错空间,使72%的参与者重新锚定发展方向。

4、社会支持网络的织造

成都"青春再启航"公益项目创造性地将辍学少年编入城市探索小组,通过完成社区调研、文化探访等任务重建社会联结,项目评估显示,参与者的自我效能感平均提升41%,这是任何说教都无法达到的效果。

转折案例:从迷失到重生的240天

山东少年阿杰的故事颇具启示,经历辍学、离家出走、网吧打工后,他在社区"人生规划师"指导下开启探索之旅:前30天进行职业性格测评,第31-90天体验3种职业场景,第91-150天制定个人发展方案,最终在第240天以插班生身份重返校园,这种分阶段、渐进式的引导模式,正被越来越多教育机构采纳。

教育本质的再思考

法国哲学家阿兰·巴迪欧说:"真正的教育是让主体遇见自己的真理。"当16岁的少年暂时离开既定轨道,我们需要的不是焦虑的围堵,而是创造让其与真实自我对话的契机,广州大学教育学院的最新研究证实,经历适度"教育空窗期"的青少年,在后续发展中表现出更强的抗压能力和创新思维。

每个生命都有其觉醒的时序,面对暂时偏离常规的16岁少年,我们要做的不是急于矫正轨迹,而是成为托举其重新起跳的弹簧板,教育的终极价值,在于帮助每个独特的生命找到属于自己的绽放方式,无论这种绽放是否在预期的花期,当我们以更开阔的视野审视"辍学"这个命题,或许会发现:那些暂时收起书本的双手,正在触摸这个时代更深层的脉动。