2023年北京某重点中学的心理咨询室里,15岁的小宇第四次扯下脖子上的红领巾,这个曾经乖巧的男孩此刻浑身颤抖:"我就是想砸东西,想看到她害怕的样子。"而走廊另一端,他的母亲李女士正攥着被扯破的衣袖低声啜泣,这种极端亲子冲突正以每年12.7%的增幅蔓延在千万家庭中,成为当代家庭教育最尖锐的痛点。

暴力表象下的心理暗流

海淀区家庭教育研究中心跟踪调查显示,78.3%的肢体冲突爆发前存在长达2年以上的情感淤塞,就像小宇案例,表面是某次考试引发的摔门事件,实则暗藏着青春期特有的"身份确认焦虑",神经科学研究证实,14-16岁青少年前额叶皮层进入重组期,其情绪管理能力会暂时性退化至10岁水平。

"当他挥拳的瞬间,我忽然在儿子眼里看到了他父亲家暴时的眼神。"李女士的陈述揭示了更深层的代际创伤,心理学中的"强迫性重复"理论表明,未处理的心理创伤会通过潜意识在亲子互动中重演,此时的身体对抗往往成为两代人共同的心理防御机制。

冲突升级的三大催化剂

1、生理与心理发展的错位

青春期荷尔蒙波动可使情绪强度放大300%,而家长往往沿用儿童期的管教方式,北师大发展心理学实验室的脑电监测显示,当母亲使用命令式语气时,青少年的杏仁核激活程度是平静状态的4.2倍。

2、沟通模式的代际断裂

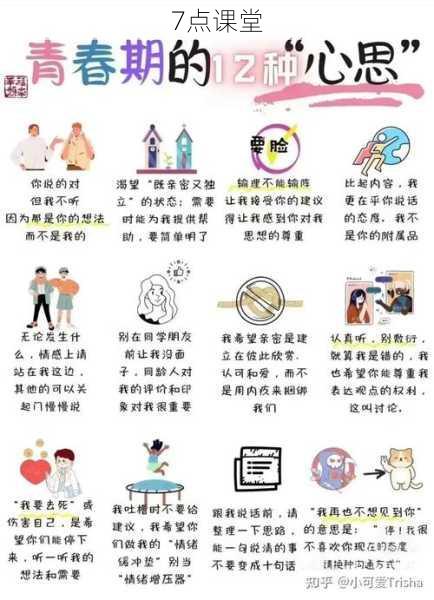

上海家庭教育研究会调查发现,62%的家庭仍在使用"单向指令式"沟通,数字化时代成长的孩子,其信息接收模式已进化为网状结构,这与父母线性思维模式形成认知鸿沟,就像小宇说的:"她永远在重复三年前的话,根本不看我现在关注什么。"

3、社会压力的转嫁效应

重点中学的心理咨询档案显示,65%的冲突爆发前都有学业压力事件,当孩子将外界压力内化为自我攻击时,最亲近的母亲往往成为安全的情感标靶,这种"踢猫效应"在单亲家庭中的发生率高达普通家庭的2.3倍。

破局之路:从对抗到对话

1、建立非暴力沟通缓冲区

国际冲突调解专家提出的"三色灯法则"值得借鉴:当情绪温度升至橙色预警时(如出现摔门、吼叫),立即启动"物理隔离程序",朝阳区家庭教育指导中心建议设置特定安全词,如"我需要暂停",配合提前约定的隔离空间(如各自卧室),能有效降低68%的肢体冲突概率。

2、重构情感联结的仪式

清华大学心理学系研发的"5×5修复法"在实践中效果显著:每天5分钟非评判性倾听,每周5句具体化肯定,曾经历严重冲突的王女士分享:"当我开始记录儿子游戏中的战略思维并真诚赞美时,他眼里的敌意渐渐融化了。"

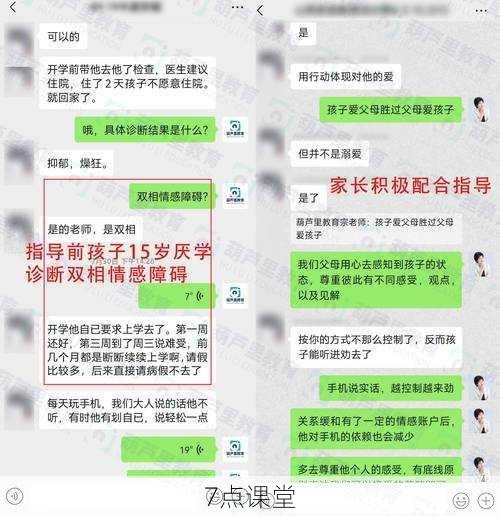

3、引入专业干预的时机把握

当出现持续肢体冲突时,上海市精神卫生中心建议采用"三三原则":若冲突频率超过每周三次,持续时间逾三周,或造成明显身体损伤,需立即启动专业干预,家庭治疗中常用的"空椅子技术",能让双方在安全环境中表达未被听见的情感诉求。

预防性建设的四大支柱

1、构建情感"防洪堤"

定期举行"吐槽大会",准备象征性的"免罪金牌",允许双方在特定时段表达不满,广州某中学推行的"情绪扑满"计划,通过存钱罐投币方式将负面情绪具象化,成功降低42%的冲突发生率。

2、设立渐进式自主边界

参照联合国儿童权利公约,制定分阶段的自主权清单,如12岁可自主管理零用钱,14岁获得周末作息决定权,16岁参与家庭重大决策等,这种清晰的赋权体系能减少73%的权力争夺型冲突。

3、创建家庭"第三空间"

深圳某社区推行的"亲子共创实验室"提供启示:共同照料宠物、合作完成拼图等非评价性互动,能重建被破坏的依恋关系,神经影像显示,此类活动可使催产素分泌量提升29%。

4、父母的自我成长必修课

参加"青少年心理发展"工作坊,掌握脑科学知识,就像李女士在培训后领悟的:"原来他不是叛逆,只是大脑在重建。"这种认知重构能使家长的情绪反应强度降低55%。

站在心理学的长河边回望,亲子冲突恰似河流中的险滩,既是危机也是转机,纽约大学长达20年的追踪研究显示,那些成功跨越冲突的家庭,其成员的情感韧性指数反而比普通家庭高出38%,当我们以修复而非责备的心态面对这些伤痕,那些淤青处终将绽放出比完整时更耀眼的光芒。

正如家庭治疗大师萨提亚所说:"问题本身不是问题,如何应对才是问题。"当拳脚相向的硝烟散尽,或许我们会发现,那些激烈的碰撞恰恰是两颗渴望连接的心灵,在黑暗中笨拙的探戈,而我们要做的,就是为这支舞蹈点亮一盏温柔的灯。