在婴幼儿早期发展阶段,团队意识的培养虽然看似超前,但实际上通过科学合理的家庭引导,可以为孩子未来的社交能力奠定重要基础。0-1岁是婴儿感知世界、建立初步人际关系的关键期,家长通过日常互动与环境营造,能够有效促进宝宝团队协作意识的萌芽。以下从理论依据、实践方法及注意事项三个层面展开分析。

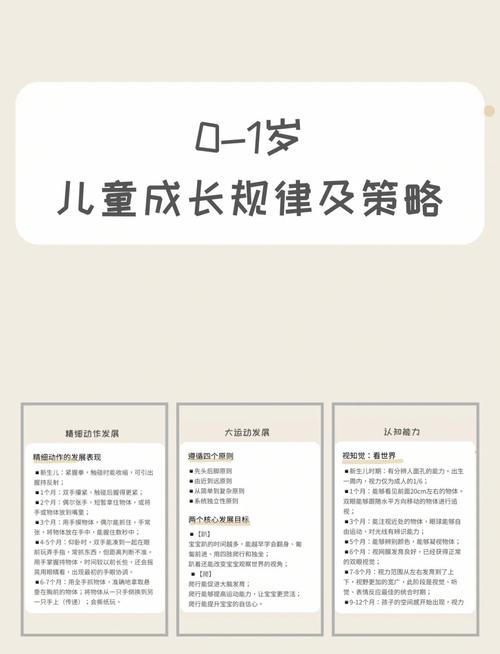

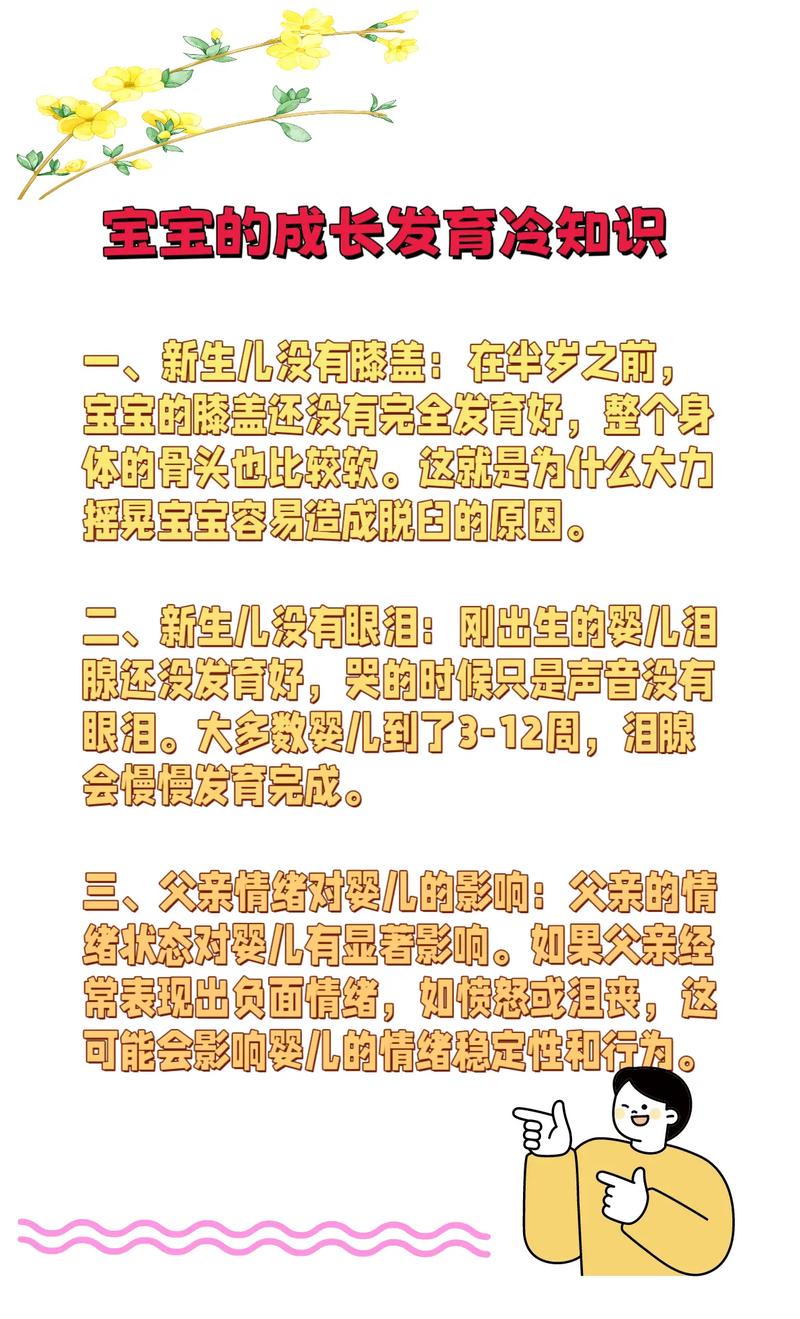

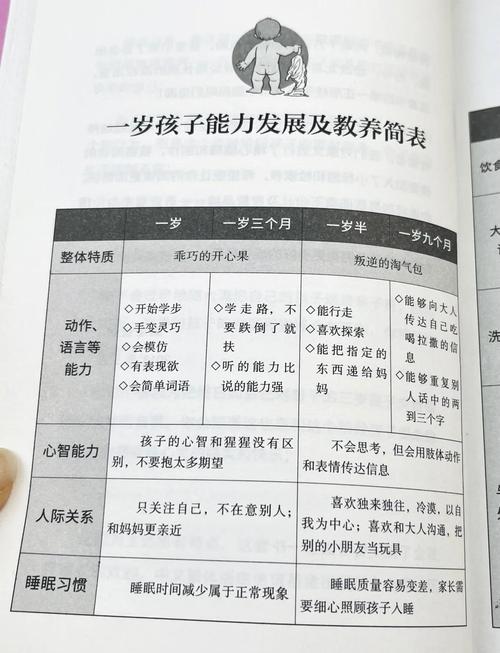

从发展心理学角度看,团队意识并非与生俱来,而是通过后天环境刺激逐步形成。婴儿在6个月左右开始出现“共同注意力”的雏形,即能够跟随他人的视线关注同一物体,这是社会性认知的重要里程碑。到9-12个月时,婴儿逐渐理解“意图共享”,能够参与简单的互动游戏。这些能力正是团队意识发展的心理基础,说明在0-1岁阶段进行适当引导具有科学合理性。

具体而言,家庭实践中可采用以下方法:建立稳定的亲子互动仪式。例如每日固定的亲子游戏时间,通过拍手游戏、滚球互动等需要双方配合的活动,让婴儿体验“轮流”与“合作”的概念。当家长微笑着将软球滚向宝宝,再引导宝宝将球推回,这个简单重复的过程就在传递协作的基本模式。创造多人参与的家庭氛围。在进行抚触、喂食等日常照护时,可以邀请其他家庭成员共同参与,让婴儿习惯多人的协作场景。比如妈妈喂奶时爸爸在一旁轻声唱歌,爷爷奶奶参与洗澡游戏,这种“团队式照护”能让婴儿自然接受多人协作的模式。

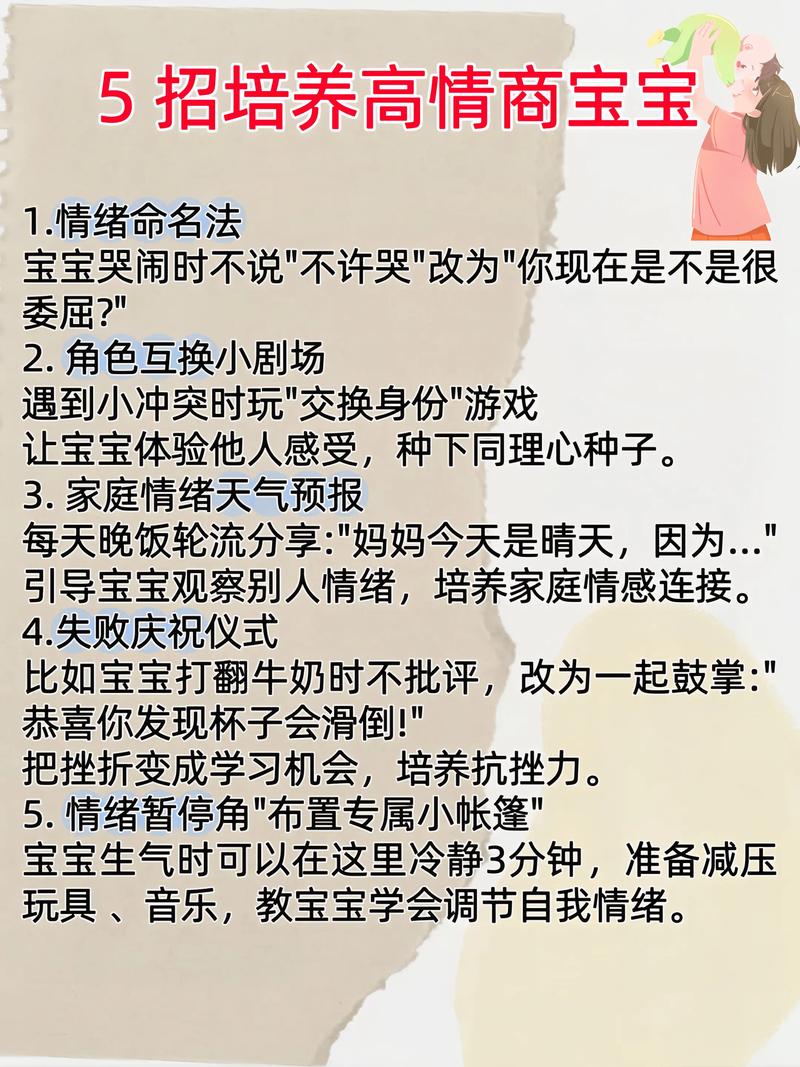

值得注意的是,这个阶段的团队意识培养应注重“体验”而非“说教”。婴儿主要通过感官体验学习,因此需要设计多感官参与的互动活动。例如使用摇铃玩具时,可以让家庭成员围坐成圈,依次传递摇铃并发出不同声音,让婴儿在视觉、听觉和触觉的多重刺激中感受集体活动的乐趣。同时,音乐活动也是极佳的培养方式,选择节奏简单的儿歌,全家一起拍手打节拍,引导婴儿通过身体律动感受集体节奏的和谐。

在实施过程中需要避免几个常见误区:一是过度刺激。婴儿神经系统尚未发育完善,集体活动时间应控制在5-10分钟内,避免造成疲劳。二是强制参与。当婴儿表现出扭头、哭闹等抗拒行为时,应立即停止活动,尊重婴儿的个体意愿。三是忽视个体差异。有的婴儿天性活泼,有的则较为内向,应根据孩子的气质类型调整互动方式,切忌比较或强迫。

环境布置也值得关注。可以在婴儿房设置家庭照片墙,让宝宝经常看到家人在一起的画面;选择描绘动物家庭或小朋友游戏的绘本进行亲子阅读;甚至在日常语言中多使用“我们一起”“帮妈妈拿”等具有协作意向的表达方式。这些细节都在潜移默化中强化宝宝的集体观念。

需要特别强调的是,这个阶段的团队意识培养重点在于建立安全感基础上的初步社交体验,而非真正意义上的团队合作。家长应该保持合理预期,最重要的是让婴儿在愉悦的互动中感受与他人相处的快乐,为1岁后更复杂的社会性发展打下基础。通过每日坚持的亲子互动,在12个月左右时,婴儿通常能够表现出初步的协作意识,如主动递出玩具、期待参与家庭活动等行为特征。

0-1岁宝宝团队意识的培养是一个融入日常、润物无声的过程。它要求家长既要有科学育儿的知识储备,又要具备敏锐的观察力,能够根据婴儿的发展阶段和个性特点灵活调整方法。当家庭成为宝宝第一个“团队体验场”,孩子就能在充满爱和安全感的氛围中,自然萌发出最初的社会协作意识,这对其未来的人际交往能力发展具有深远影响。